- التقويم المصري: بين الإصلاح والجمود

- ☑ التقويم المصري: من إليفنتين إلى راكوتي

- التقويم السكندري والتقويم اليولياني

- التصحيح الجريجوري والإصلاح القبطي

تعتبر حضارة مصر القديمة من أقدم الحضارات التي اهتمت بالتقويم وتنظيم أوقات العام، إذ يُعد نصب نبتا بلايا

[1] بصحراء مصر الغربية، والذي يُرجح أنه يعود لعام 6100 ق.م. [2]، من أوائل النصب الحجرية المخصصة لرصد الانقلاب الصيفي ومواقع النجوم.

وعندما استقر الإنسان القديم على ضفاف وادي النيل وبدأ العمل بالزراعة، أدرك حاجته إلى تقويم ينظم أوقات الزراعة والحصاد. لهذا نشأ في مصر القديمة أكثر من تقويم في حلقات متتالية من تطور المصري القديم في رصد الظواهر الطبيعية.

التقويم النيلي Nilotic Calendar

في تاريخ مجهول من عصور ما قبل الأسرات، يُعتقد أنه في حدود الألفية الخامسة قبل الميلاد، بدأ كهنة منف وأون في تتبع أوقات فيضان النيل. كان فيضان النيل الظاهرة الأهم في حياة مصر القديمة، إذ أن الزراعة، وهي النشاط الرئيسي في وادي النيل الخصيب، مرتبطة ارتباطًا تامًا بأوقات الفيضان. ولهذا، يُعتقد أن استخدام موعد الفيضان في تنظيم أوقات العام قد بدأ في فترة مبكرة جدًا من حضارات ما قبل الأسرات. سُمي هذا التقويم بالتقويم النيلي، ويبدأ العام فيه ببدء فيضان النيل وينتهي ببدء الفيضان التالي له [3].

في تاريخ مجهول من عصور ما قبل الأسرات، يُعتقد أنه في حدود الألفية الخامسة قبل الميلاد، بدأ كهنة منف وأون في تتبع أوقات فيضان النيل. كان فيضان النيل الظاهرة الأهم في حياة مصر القديمة، إذ أن الزراعة، وهي النشاط الرئيسي في وادي النيل الخصيب، مرتبطة ارتباطًا تامًا بأوقات الفيضان. ولهذا، يُعتقد أن استخدام موعد الفيضان في تنظيم أوقات العام قد بدأ في فترة مبكرة جدًا من حضارات ما قبل الأسرات. سُمي هذا التقويم بالتقويم النيلي، ويبدأ العام فيه ببدء فيضان النيل وينتهي ببدء الفيضان التالي له [3].

ولكن بعد توحيد المملكتين (مصر العليا ومصر السفلى)، أجبر اختلاف توقيت وصول الفيضان بين موعد وصوله إلى الجندل الأول عند جزيرة إليفنتين ووصوله إلى دلتا النيل -والذي يصل إلى نحو شهر- على البحث عن تقويم جديد يصلح للاستخدام في كامل أراضي المملكة [4]. كذلك، فإن موعد وصول فيضان النيل متغير وغير ثابت، فمنذ بدء تسجيل مقياس النيل [5]، تم تسجيل فيضانات بدأ أبكرها عند منف في 17 مايو، وأكثرها تأخرًا بدأ في 6 يوليو [6]. أي أن السنة النيلية قد تتراوح بين 336 يومًا و415 يومًا [7]، مما يجعلها غير عملية في تنظيم أوقات العام وأنشطته.

ولكن بعد توحيد المملكتين (مصر العليا ومصر السفلى)، أجبر اختلاف توقيت وصول الفيضان بين موعد وصوله إلى الجندل الأول عند جزيرة إليفنتين ووصوله إلى دلتا النيل -والذي يصل إلى نحو شهر- على البحث عن تقويم جديد يصلح للاستخدام في كامل أراضي المملكة [4]. كذلك، فإن موعد وصول فيضان النيل متغير وغير ثابت، فمنذ بدء تسجيل مقياس النيل [5]، تم تسجيل فيضانات بدأ أبكرها عند منف في 17 مايو، وأكثرها تأخرًا بدأ في 6 يوليو [6]. أي أن السنة النيلية قد تتراوح بين 336 يومًا و415 يومًا [7]، مما يجعلها غير عملية في تنظيم أوقات العام وأنشطته.

إلا أنها في المتوسط تدور حول 365 يومًا، وهو نفس عدد الأيام الذي وضعه المصري القديم للتقويم المدني لاحقًا. يعرض الجدول التالي الفاصل الزمني بين وفائي نيل [8] متتاليتين وعدد مرات تكرار هذه المدة في حقبتين حديثتين مختلفتين:

| عدد الأيام بين وفائي نيل | عدد مرات الحدوث | |

| من 1382م-1522م [9] | من 1693م-1862م [10] | |

| 334-337 | 0 | 1 |

| 338-341 | 1 | 0 |

| 342-345 | 2 | 0 |

| 346-349 | 4 | 1 |

| 350-353 | 11 | 2 |

| 354-359 | 10 | 5 |

| 358-361 | 15 | 10 |

| 362-365 | 18 | 20 |

| 363-369 | 10 | 21 |

| 370-373 | 14 | 12 |

| 374-377 | 7 | 4 |

| 378-381 | 4 | 1 |

| 382-385 | 6 | 1 |

| 386-389 | 2 | 1 |

| 390-393 | 1 | 0 |

| 394-397 | 1 | 0 |

| المتوسط | 364.88 | 365.27 |

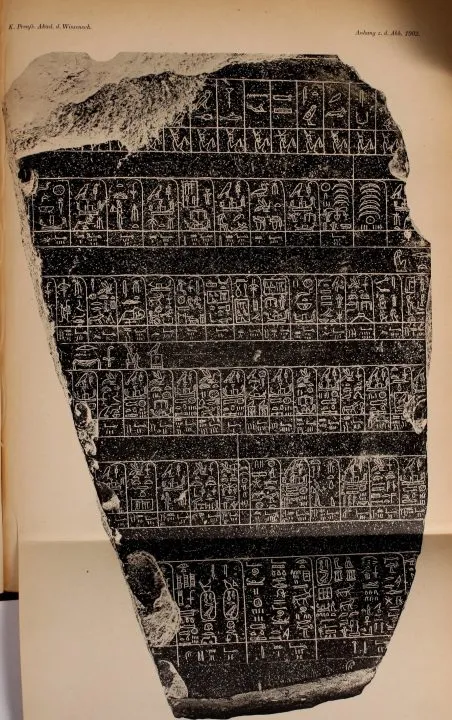

استمر استخدام التقويم النيلي طوال عصر الدولة القديمة [11] إلى أن اندثر استخدامه في وقت ما من عصر الاضمحلال الأول (2181 ق.م – 2055 ق.م). وأحد الأدلة على وجود مثل هذا التقويم هو حجر باليرمو [12]، وهو حجر بازلتي أسود يعود تاريخه إلى الأسرة الخامسة (2392-2283 ق.م ). يحتوي هذا الحجر على قائمة بملوك مصر منذ العصر ما قبل الأسرات وحتى المملكة القديمة من الأسرة الأولى إلى الرابعة، أي بين عامي 3150-2496 قبل الميلاد [13]. في هذه القائمة، نُقشت أسماء الملوك إلى جانب مدة حكمهم ومستوى ارتفاع مياه الفيضان في كل عام. في السلسلة الأولى من الملوك، أي ملوك الأسرة الأولى، يوجد ملكان تشاركا في عام واحد، حيث تم ذكر فيضان واحد فقط جوار اسميهما: الأول حكم لمدة ستة أشهر وسبعة أيام، والثاني حكم لمدة أربعة أشهر وثلاثة أيام، أي بمجموع 310 يومًا فقط. وهو ما لا يتسق مع كونه عامًا قمريًا ولا عامًا مدنيًا، بل عامًا بين فيضانين للنيل، أي عامًا في التقويم النيلي [14].

استمر استخدام التقويم النيلي طوال عصر الدولة القديمة [11] إلى أن اندثر استخدامه في وقت ما من عصر الاضمحلال الأول (2181 ق.م – 2055 ق.م). وأحد الأدلة على وجود مثل هذا التقويم هو حجر باليرمو [12]، وهو حجر بازلتي أسود يعود تاريخه إلى الأسرة الخامسة (2392-2283 ق.م ). يحتوي هذا الحجر على قائمة بملوك مصر منذ العصر ما قبل الأسرات وحتى المملكة القديمة من الأسرة الأولى إلى الرابعة، أي بين عامي 3150-2496 قبل الميلاد [13]. في هذه القائمة، نُقشت أسماء الملوك إلى جانب مدة حكمهم ومستوى ارتفاع مياه الفيضان في كل عام. في السلسلة الأولى من الملوك، أي ملوك الأسرة الأولى، يوجد ملكان تشاركا في عام واحد، حيث تم ذكر فيضان واحد فقط جوار اسميهما: الأول حكم لمدة ستة أشهر وسبعة أيام، والثاني حكم لمدة أربعة أشهر وثلاثة أيام، أي بمجموع 310 يومًا فقط. وهو ما لا يتسق مع كونه عامًا قمريًا ولا عامًا مدنيًا، بل عامًا بين فيضانين للنيل، أي عامًا في التقويم النيلي [14].

التقويم القمري Lunar Calendar

من أقدم التقويمات التي استخدمها المصري القديم، بجانب التقويم النيلي، هو تقويم معتمد على أطوار القمر، إذ أنها من الظواهر التي يسهل متابعتها ورصدها. بالإضافة إلى متابعة أطوار القمر، لاحظ المصري القديم كذلك ظاهرة الانقلاب الصيفي. وُجد ما يدل على ذلك في جزيرة إلفنتين، حيث يقع أحد أقدم المعابد في مصر، والذي يعود تاريخه إلى العام 3200 قبل الميلاد. في هذا المعبد، وُجد بئر عمقه 10 أمتار كان يستخدم كمقياس للنيل، وكذلك في تحديد توقيت الانقلاب الصيفي. فعند تعامد الشمس على مدار السرطان وقت الظهيرة، تدخل أشعة الشمس حتى أعمق نقطة في البئر دون أن تترك ظلاً. وبمراقبة الفترة بين تكرار حدوث هذه الظاهرة، يمكن ملاحظة أن المدة بينهما هي 365 يومًا [15].

من أقدم التقويمات التي استخدمها المصري القديم، بجانب التقويم النيلي، هو تقويم معتمد على أطوار القمر، إذ أنها من الظواهر التي يسهل متابعتها ورصدها. بالإضافة إلى متابعة أطوار القمر، لاحظ المصري القديم كذلك ظاهرة الانقلاب الصيفي. وُجد ما يدل على ذلك في جزيرة إلفنتين، حيث يقع أحد أقدم المعابد في مصر، والذي يعود تاريخه إلى العام 3200 قبل الميلاد. في هذا المعبد، وُجد بئر عمقه 10 أمتار كان يستخدم كمقياس للنيل، وكذلك في تحديد توقيت الانقلاب الصيفي. فعند تعامد الشمس على مدار السرطان وقت الظهيرة، تدخل أشعة الشمس حتى أعمق نقطة في البئر دون أن تترك ظلاً. وبمراقبة الفترة بين تكرار حدوث هذه الظاهرة، يمكن ملاحظة أن المدة بينهما هي 365 يومًا [15].

تزامن الانقلاب الصيفي في عهد الدولة القديمة مع ظهور نجم ساطع قبل شروق الشمس مباشرة، وهو ما يُسمى بالشروق النجمي الاحتراقي. كان هذا النجم هو الذي أسماه قدماء المصريين “سبدت” أو “سوتيس”. تزامن أيضًا بدء فيضان النيل مع هاتين الظاهرتين: الانقلاب الصيفي وشروق النجم سبدت. وبالتالي، كان هذا التزامن بين هذه الظواهر الثلاث موعدًا مثاليًا لبدء عام جديد من التقويم. لذا، بدأ المصري القديم الشهر الأول لتقويمه مع موعد الانقلاب الصيفي وشروق النجم سبدت.

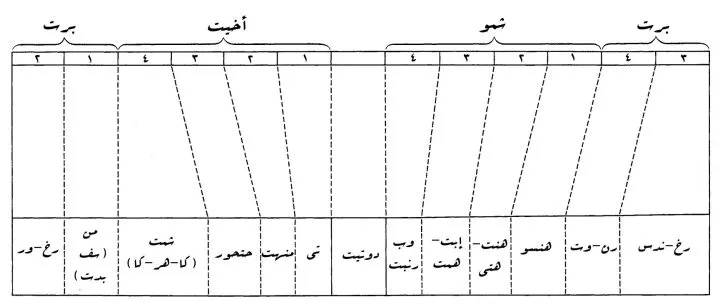

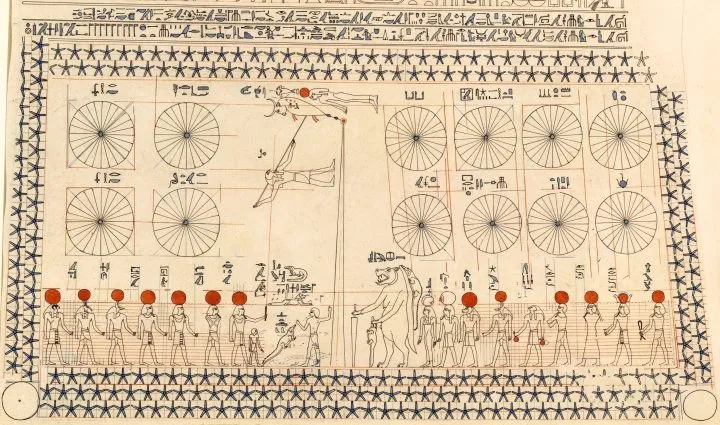

قسم المصري القديم العام إلى اثني عشر شهرًا، كل شهر يبدأ أول أيامه مع القمر المحاق، وليس مع ظهور البدر الجديد كما هو معتاد [16]. وقُسّمت السنة إلى ثلاثة فصول تدور حول النشاط الزراعي. كان كل فصل مكونًا من أربعة أشهر: الفصل الأول هو فصل الفيضان (أخيت) ويمتد من بداية الفيضان في أعقاب الانقلاب الصيفي حتى انحسار مياه الفيضان عن الأراضي الزراعية في منتصف فصل الخريف. والفصل الثاني هو فصل الظهور (برت)، أي ظهور الأرض عقب انحسار الفيضان، ويبدأ من نهاية فصل الفيضان حتى قرب الاعتدال الربيعي، حين يبدأ فصل الحصاد (شمو) الذي ينتهي مع بدء فيضان العام الذي يليه. ولأن السنة القمرية 354 يومًا فقط، كان يتم وضع شهر ثالث عشر في السنة (intercalary month) التي ينتهي الشهر الثاني عشر بها قبل الشروق النجمي لسبدت، حتى يتم ضبط مواعيد الفصول. كانت بدايات الشهور تحدد بناءً على ملاحظة الليلة التي يختفي بها القمر، ليصبح ذلك هو أول أيام الشهر، ويصبح بالتالي الظهور الأول للهلال الجديد هو ثاني أيام الشهر.

تطور التقويم لاحقًا في العصور المتأخرة، ليتخلى عن الملاحظة في تحديد بدء الشهور، وليتبنى تقويمًا حسابيًا مكونًا من دورة تتكرر كل 25 عامًا [17]. تتكون هذه الدورة من 16 عامًا مكونة من 12 شهرًا قمريًا، و 9 أعوام مكونة من 13 شهرًا قمريًا. وهي شبيهة جدًا بالدورة المنسوبة للعالم الإغريقي ميتون الأثيني، والتي كان يعتمد عليها التقويم الإغريقي القمري-الشمسي، وإن كانت تلك الدورة مكونة من 19 عامًا وليس 25 عامًا.

يُعتقد أن هذه الطريقة الحسابية بدأت تُستخدم في حدود القرن الرابع قبل الميلاد، أي قرب فتح الإسكندر لمصر. وكانت الشهور القمرية تُسمى بأسماء العيد الذي يُحتَفل به في الشهر الذي يليه، كأنما يُعتبر الشهر الفائت استعدادًا للعيد القادم. وتطورت أسماء الشهور في العصور المختلفة كالتالي [18]:

| شهر | دولة وسطى | دولة حديثة | العصر البطلمي | اسم العيد [19] |

| 1 | تي | ديحوتي | ثوت | عيد الإله تحوت [20]، رب الحكمة والعلم |

| 2 | منهت | بي أن أبت | فاوفي | عيد أوبت [21]، وهو احتفال الخصوبة |

| 3 | حتحور | حتحور | أتور | عيد الإلهة حتحور، إلهة الجمال والخصوبة |

| 4 | كا-هر-كا | كا-هر-كا | كوهويك | عيد الإله أبيس، وأحد أسمائه كانت كا-هر-كا |

| 5 | سف بدت | تي-أيبت | توبي | عيد القربان الوفير |

| 6 | رخ-ور | مي-هر | ميخر | عيد الإله ميخر، إله العواصف والزوابع |

| 7 | رخ-ندس | بي ان-امنحتب | فامينوس | عيد أمنحتب |

| 8 | رن-وت | بي ان-رن-وت | فارموتي | عيد رنن-وتت، ربة الزروع والحصاد |

| 9 | هنسو | بي ان-هنسو | باخون | عيد خنسو، إله القمر ابن الإله آمون |

| 10 | هنت-هتي | بي ان-انت | باوني | عيد الموتى، ويسمى بعيد الوادي |

| 11 | إبت-همت | إبيب | إبيفي | عيد إبت، إلهة الحماية والوفرة |

| 12 | وب-رنبت | مسوت-رع | ميسوري | مفتتح العام، وعيد مولد الشمس |

| 13 | دوتيت | دوتي | إبيجونيماي (الأيام الزائدة) | أعياد ميلاد الآلهة |

وسقف معبد الرامسيوم، وهو المعبد الجنائزي للملك رمسيس الثاني بالبر الغربي للأقصر، وكذلك سقف مقبرة سننمّوت، المعماري الذي صمم معبد حتشبسوت (الدير البحري) بالأقصر، يوضحان التقويم القمري وفصوله وأسماء الشهور، كما في الشكل التالي:

لنحتفل بالقمر في بدء الشهور، الذي به نعرف كل الأعياد وكل المواسم.(من نقوش معبد خنوم، إسنا)

أيا سوتيس، الذي تُحسب السنوات من إشراقتك.(من نقوش معبد دندرة، قنا)

من النصوص المصرية القديمة، يشير معبد خنود إلى وجود تقويم قمري، ويشير معبد دندرة إلى ارتباط بدء العام بظهور النجم سبدت/سوتيس [22].

التقويم المدني Civil Calendar

كما ذكرنا قبلاً، كان بدء فيضان النيل والانقلاب الصيفي يتزامنان مع الشروق النجمي للنجم سبدت/سوتيس، وهو ما لاحظه كهنة مدينة منف في عهد الدولة القديمة. فبعد اختفاء هذا النجم تمامًا من سماء منف لمدة سبعين يومًا، يظهر في الأفق الشرقي قبل شروق الشمس ولمدة 15 دقيقة تقريبًا قبل أن يختفي مجددًا عن النظر نتيجة شروق الشمس [23].

لاحظ المصري القديم أن 365 يومًا تمر بين شروق هذا النجم وتكرار ظهوره مرة أخرى. هذا هو نفس عدد الأيام بين تكرار حدوث الانقلاب الصيفي، كما أسلفنا.

بناءً على هاتين الظاهرتين، تأسس التقويم المدني على سنة مكونة من 365 يومًا، قُسّمت إلى 12 شهرًا، كل منها 30 يومًا. أُضيف شهر قصير في آخر العام مكون من خمسة أيام فقط، تحت اسم “الأيام الزائدة” أو “هري رنبت” (epagomenal days) لإكمال أيام العام. وكان يتم الاحتفال بأعياد ميلاد الآلهة في هذه الأيام الخمسة [24]: اليوم الأول لأوزوريس، والثاني لحورس، والثالث لست، والرابع لإيزيس، والخامس لنفتيس [25]. يدل تثبيت عدد أيام الشهور بثلاثين يومًا على أن هذا التقويم المدني هو تطوير للتقويم القمري الذي كان يستخدم بالتزامن معه، حيث أن الرمز الهيروغليفي لكلمة “شهر” يضم رسمًا لهلال [26].

لم يميّز المصريون القدماء السنوات بعدد يبدأ من زمن معين، كما نفعل نحن الآن (مثلما نقول أن هذا العام هو العام 2025 بعد ميلاد المسيح). بل اكتفوا بنسبتها لسني حكم الملك، أي “في السنة رقم كذا من حكم الملك فلان”. وقسموا العام المدني لنفس الفصول الثلاثة التي كان مقسمًا إليها العام القمري. وكانت أسماء الشهور في البداية بأسماء الفصول، أي “الشهر الأول من اخيت”، “الشهر الثاني من شمو”، إلخ. في أواخر الدولة الحديثة، وفي عهد البطالمة، أصبحت أسماء الشهور المدنية بنفس أسماء الشهور القمرية السابق ذكرها وبنفس الترتيب. وهي الأسماء التي تطورت لاحقًا للأسماء التي نعرفها الآن للسنة القبطية [27].

ولأن السنة الفلكية للنجم سوتيس لم تكن 365 يومًا، بل كانت تساوي تحديدًا في ذلك الوقت 365.25025 يومًا [28]، أي أطول من السنة المدنية بـ 6 ساعات و22 ثانية تقريبًا، بدأ شروق النجم سبدت/سوتيس يتأخر عن بداية العام. فبعد أول أربعة أعوام، أصبح يحدث في اليوم الثاني للشهر الأول من آخيت، وبعد أربعة أعوام أخرى، أصبح يحدث في اليوم الثالث، وهكذا. أي أنه لا يعود شروق النجم مرة أخرى للتزامن مع أول أيام العام إلا بعد مرور 1460 عامًا مدنيًا، فيما يسمى بالدورة السوتيسية (Sothic Cycle) أو الدورة الكبرى لسوتيس (Sothis Great Cycle). ونتيجةً لذلك، تحرك التقويم مبتعدًا عن الظواهر التي أُنشئ على أساسها، سواء ظهور النجم سبدت/سوتيس أو فيضان النيل. ولأن السنة المدارية ليست 365 يومًا، بل تساوي تحديدًا 365.2422 يومًا، أي أطول من السنة المدنية بـ 5 ساعات و48 دقيقة و45 ثانية، تحركت كذلك مواعيد الفصول الأربعة مع تحرك التقويم، وتحرك كذلك موعد شروق النجم مع مرور القرون.

كان عالم المصريات الألماني إدوارد ماير [29] هو أول من اكتشف هذه الدورة عبر البحث الذي أجراه في بداية القرن العشرين في النصوص المصرية القديمة. وبناءً على هذه النصوص، تزامنت رأس السنة المصرية مع الشروق النجمي للنجم سبدت في الفترة بين العامين 2781 و 2778 قبل الميلاد. وحدد ماير اليوم بأنه يوافق 19 أو 20 يوليو، وفقًا للتقويم اليولياني. وبالتالي، يصبح التزامن التالي على هذا التاريخ في الفترة بين العامين 1321 و1318 قبل الميلاد (بإضافة 1460 عامًا). بينما حدث التزامن السابق عليه في الفترة بين العامين 4241 و4238 قبل الميلاد (بطرح 1460 عامًا). تبنى بعدها جيمس هنري بريستد [30] هذه النظرية وأصبحت مسلمًا بها عند معظم علماء المصريات، وتم اتخاذ يوم 19 يوليو 4241 ق.م. تاريخًا افتراضيًا لإنشاء التقويم المدني المصري وكبداية لحضارة مصر القديمة [31].

يمكن الوصول إلى نفس هذه التواريخ استنادًا إلى ما ذكره المؤرخ الروماني سينسورينوس في القرن الثالث الميلادي [32]، حيث ذكر أن تزامن شروق النجم سوتيس مع بداية التقويم المصري القديم حدث في عام قنصلية الإمبراطور الروماني أنطونيوس بيوس وبروتيوس بيرسينا، الموافق لعام 139 ميلاديًا [33]. بناءً على ذلك، فإن هذا التزامن حدث في العام 1321 ق.م، والذي سبقه في العام 2781 ق.م، والذي سبقه عام 4241 ق.م [34].

بقي هذا التاريخ نظريًا، حيث لم تُكتشف أدلة كافية على استخدام مثل هذا التقويم في هذه الفترة المبكرة من تاريخ ما قبل الأسرات. مما أدى إلى رفض العديد من العلماء لاحقًا [35] لفرضية ماير، ورجحوا تاريخ البدء في استخدام التقويم في توقيت ما من بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد [36]. فمن المؤكد أنه بحلول منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، كان هذا التقويم قيد الاستعمال، حيث وجدت نصوص تعود إلى الأسرتين الرابعة والخامسة (2575-2323 ق.م.) يستخدم فيها التأريخ لبدء حكم الملوك عن طريق سنة مكونة من 365 يومًا. ومن هذه النصوص نقش في هرم بيبي الثاني، أحد ملوك الأسرة السادسة، التي حكمت البلاد في الفترة من 2345 إلى 2181 قبل الميلاد، ينص على الاحتفال بميلاد الآلهة في الأيام الخمسة الزائدة في الشهر القصير بنهاية العام [37].

توجد العديد من النصوص المصرية القديمة التي تشير إلى استخدام التقويم القمري بجانب التقويم المدني:

في العام العاشر للملك بطليموس الرابع، اليوم السابع من الشهر الثالث من شمو، اليوم السادس للقمر.[38](من نقوش معبد إدفو [معبد حورس]، الأقصر)

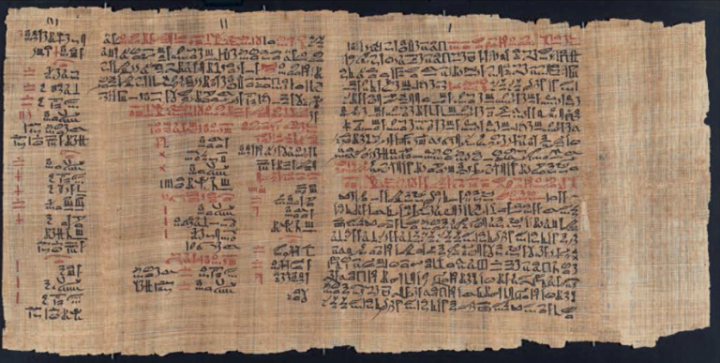

وكذلك من بردية إيبرس (Ebers) [39]، التي تؤرخ لمواعيد الأعياد في العام التاسع للملك أمنحتب الأول، الذي حكم مصر بين عامي 1524 و1504 ق.م، يوجد تأريخ لمواعيد الاحتفالات بالتقويمين القمري والمدني. وينص أول سطرين على الآتي:

وب-رنبت / الشهر الثالث من شمو اليوم التاسع / شروق النجم سوتيس[40]

تي / الشهر الرابع من شمو اليوم التاسع(من نقوش بردية إيبرس)

إلا أن بعض الباحثين حاليًا لا يرجحون وجود تقويمين يستخدمان جنبًا إلى جنب، بل يفضلون تقويمًا واحدًا فقط، وهو التقويم المدني، مع حساب مواعيد الأعياد وفقًا لأطوار القمر. بمعنى آخر، هناك تقويم مدني واحد، مع حساب قمري للمناسبات، وليس تقويمًا قمريًا مستقلًا [41].

ولأن بداية التقويم المدني وكذلك التقويم القمري ربطت بشروق النجم سبدت/سوتيس، اهتم الباحثون بتدقيق حساب التاريخ الذي كان يحدث فيه شروق هذا النجم في عصور مصر القديمة، وأصبح وفقًا للحسابات الحديثة [42]:

| العام | تاريخ الشروق الاحتراقي عند خط عرض 30 شمالًا [عند منف] [43] | تاريخ الانقلاب الصيفي | تاريخ الاعتدال الربيعي [44] |

| 3500 ق.م. | 16 يوليو | 22 يوليو | 19 أبريل |

| 3000 ق.م. | 16 يوليو | 18 يوليو | 15 أبريل |

| 2750 ق.م. | 16 يوليو | 16 يوليو | 13 أبريل |

| 2500 ق.م. | 16 يوليو | 14 يوليو | 11 أبريل |

| 2000 ق.م. | 17 يوليو | 10 يوليو | 7 أبريل |

| 1500 ق.م. | 17 يوليو | 7 يوليو | 4 أبريل |

| 1000 ق.م. | 17 يوليو | 3 يوليو | 31 مارس |

| 500 ق.م. | 18 يوليو | 29 يونيو | 26 مارس |

| 1 م | 18 يوليو | 25 يونيو | 23 مارس |

| 500 م | 19 يوليو | 21 يونيو | 18 مارس |

إلا أن ارتباط التقويم المدني بشروق النجم سبدت/سوتيس منذ نشأته ما زال محل نقاش بين العلماء، إذ أن أقرب دليل على ربط المصري القديم بين شروق هذا النجم وبداية العام يعود إلى عصر الدولة الحديثة (1570 ق.م. – 1069 ق.م). فالمرجح أن تكون بداية التقويم المدني قد ارتبطت أولاً ببدء فيضان النيل، ثم لاحقاً تم ربطها بظهور النجم. وهو ترجيح منطقي، كون التقويم النيلي المرتبط بالفيضان سبق نشأة التقويم المدني [45].

والجدول السابق يرجح هذه الفرضية، كون الشروق النجمي والانقلاب الصيفي الذي يتزامن مع بدء فيضان النيل كانا يحدثان في وقت شبه متزامن في بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد، ولذلك أصبحت هي الحقبة المرجحة لنشأة التقويم المدني.

كذلك، اهتم الباحثون بتدقيق طول دورة سوتيس الكبرى. فقد أثبتت الأبحاث اللاحقة على إدوارد ماير وجيمس هنري بريستد أنها لم تكن 1460 عامًا بالضبط، بل تغير طولها نتيجة لعدم ثبات طول السنة الفلكية عبر القرون. كما تمت مراجعة سنوات التزامن بين بدء العام وشروق النجم سوتيس. يعرض الجدول التالي طول الدورة وطول متوسط السنة الفلكية للنجم سوتيس من عام البدء النظري للتقويم حتى الآن [46].

| الدورة | متوسط السنة الفلكية بالأيام | طول الدورة | بداية الدورة | نهاية الدورة |

| 1 | 365.25025 | 1458 | 4226 ق.م | 2768 ق.م |

| 2 | 365.25059 | 1456 | 2768 ق.م | 1312 ق.م |

| 3 | 365.25104 | 1453 | 1312 ق.م | 141 م |

| 4 | 365.25164 | 1450 | 141 م | 1591 م |

رغم عدم ارتباط رأس السنة بشروق النجم سبدت/سوتيس وتحرك التقويم عبر الفصول، إلا أنه كان يتم الاحتفال سنويًا بشروق سبدت/سوتيس كعيد لهذه الإلهة، وكذكرى لرأس السنة تحت اسم عيد بِرْت سُبْدَت

، وفي عصور لاحقة تم اعتبار هذا النجم معبرًا عن الإلهة إيزيس.

ومن أقدم النصوص التي وُجدت، والتي تذكر موعد الاحتفال بشروق النجم سبدت/سوتيس، كتابة على أحد الأوعية الفخارية الذي يعود إلى عصر الأسرة الخامسة أو السادسة. وتذكر هذه الكتابة أن الاحتفال كان في اليوم الأول من الشهر الرابع من أخيت [47].

وكما ذكرنا سابقًا، تذكر بردية إيبرس أنه في العام التاسع للملك أمنحتب الأول، تم الاحتفال بشروق سبدت/سوتيس في اليوم التاسع من الشهر الثالث من شمو [48].

كذلك، وجدت نصوص في أحد المعابد المنسوبة للملك سنوسرت الثالث، الذي حكم البلاد بين عامي 1878 و1839 قبل الميلاد، تشير إلى أن عيد شروق سبدت/سوتيس احتفل به في العام السابع للملك في اليوم السادس عشر من الشهر الرابع من برت [49].

في كلتا الحالتين، كان شروق سبدت بعيدًا تمامًا عن بداية العام المدني، أي اليوم الأول من الشهر الأول من أخيت، وهو ما يثبت تحرك التقويم عبر مواسم العام نتيجة فرق اليوم الذي يتراكم كل أربعة أعوام.

كان تحرك التقويم أمرًا واقعًا في حياة المصريين القدماء، وتم التأقلم معه، ولهذا استمر استخدام التقويم كما هو، دون اقتراح أي تصحيح.