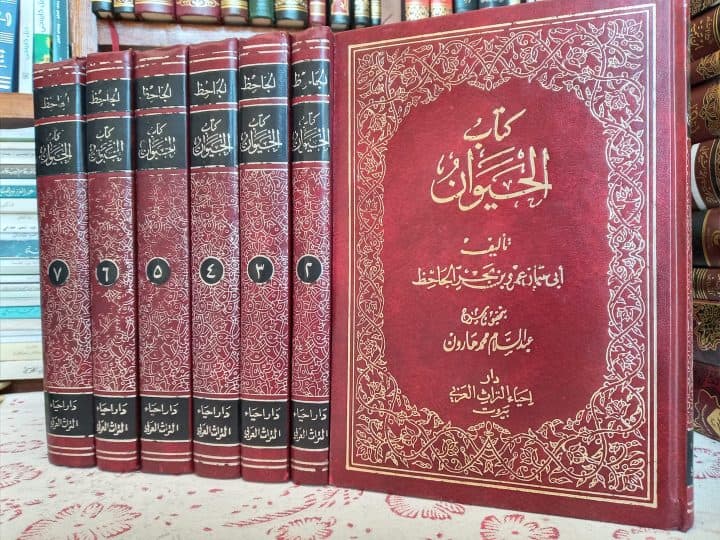

يقول "الجاحظ" في موسوعته "الحيوان" إن متع العرب ثلاث، أكل اللحم، ركوب اللحم، والثالثة يمكنكم البحث عنها بأنفسكم، سنستبعدها من الحديث بالرغم من أنها حاضرة ولم تغب.

كان مولانا الكبير المتنيح فذا، له مآربه، ويعلم كيف يقتنصها، كان طريقه للقنص أن يعد مساعدين من نوعية خاصة، على أن يجهز شعبا لاستقبالهما دون صدام.

يجب أن يتميز المساعد بالجهل، وقوة الشخصية، والقدرة على المناورة، والولاء التام (مع توافر إمكانية السيطرة عليه أن شب عن الطوق) هؤلاء من نسميهم حاليا أساقفة الأربعين المقدسة.

في المقابل، ولأن المطلوب جسيما، كان لابد من شراء الرضا التام بتوفير كل المتع لهم، ما لم يخطر ببالهم أو يحلموا به، فكان الغضب على أحدهم، هو الخروج من الجنة.

كانت البداية تعويدهم حياة الرَفَاهيَة، التي لم تحك لهم جلدا سابقا، فبدأت السيارات الفارهة تظهر في الإيبارشيات، وكان لزاما نزع كل رِقابة مالية أو إدارية من العلمانيين (و هو الوضع الذي كان مستقرا وثابتا) ليصبح مولانا هو المتحكم الآمر الناهي بلا معقب، فقط خرق مبللة، لزوم استكمال الشكل العام، فعليا أصبحت الإيبارشيات تكايا ورثها أصحاب النيافة.

السفر للخارج دون تكليفات محددة أصبح شائعا وطبيعيا، والعلاج والفحوصات الدورية في أغلى مستشفيات العالم أصبح أمرا واقعا دون تناطح العنز، حتى إنك ستندهش إذا علمت إن مولانا قد حشا ضرسه المبارك على أرض المحروسة.

أما التعامل مع الشعب فقد كان عبقريا بحق، وتناول محاور عدة تحتاج لدراسة مستفيضة لبيان التشوه الجسيم الذي حدث للشعب القبطي خلال هذه الحبرية.

التركيز على زرع فكرة “الخطية” وراثتها واقترافها والعيش في مستنقعها أصبحت جمل لا تخلو منها موعظة، بعث ممارسة الاعتراف بعد رقاد طويل والتوسع فيها بتوحش، حتى جعلت شرطا للتناول، مع ما جلبه هذا من مآس ستشفق معها على شعر الأطفال.

أغراق الكنائس بأنابيب رفات لا يعرف لها فصلا من أصل، والبدء لأول مرة في التاريخ الحديث في إنشاء المزارات، مع إغراق الشعب في الحديث عن معجزات هلامية وغيبيات مضحكة، وكان الهدف هو توفير الأموال عن طريق النذور والتبرعات.

أصبح للتعامل مع الأسياد بروتوكولا خاصا، لن يبدأ بالمخاطبة بـ”سيدنا” التي سيوبخ علنا الأسقف الذي يجد غضاضة في تلقيها، ولن ينتهي بالسجود التام على أربع أمام نيافته، في تصرف انفردنا به عالميا مع إخوتنا الهندوس وبقرهم. لن تُصدم إذا علمت أن السجود للرب مكروه في الخماسين المقدسة، ولكنه واجب لمولانا الحبر.

خلق هذا -والكثير غيره- حاجزا ملموسا بين الإكليروس والشعب، غابت الأبوة التي ميزت كنيستنا، وبزغ سلطان السيد حامل مفاتيح الحل والربط، وعانى الأخير شعورا بالدونية في مواجهة الأول تفاقم بالوقت، حتى أصبح الأسقف لا يُسأل عما يفعل، مهما كانت المخازي.

نعود هنا لتذكر الجاحظ، ومتعه، فعليا أصبح الشعب قطعانا من الدجاجات تبيض ذهبا، وتوفر “أكل اللحم” والأفضل حالا قطعانا من الحمارات توفر “ركوب اللحم” للأسياد. لم يفلت من هذا المصير إلا من رحم ربي، ولكنهم نُبذوا وجُنبوا من أي علاقة بالكنيسة، إن لم يُحرموا أصلا.

ورغم انتهاء هذه الحبرية، فلا زال نجومها على عروشهم يستميتون في الحفاظ على ما اكتسبوه، تعاونهم القطعان، دون تكليف بل فقط انطلاقا من كراهيَة المختلف، تحاول وأد أي صوت مستفهم أو مخالف وإرهابه.

كان الأمل معقودا على الحبرية الجديدة وأساقفتها، ولكن “القماش” “الشايط” المتاح لم يوفر أثوابا أفضل. الوحيد الذي أفلت، قتل بدم بارد ولا أزيد.

هل تستقيم الأمور هكذا؟ لا أظنها تستقيم، ومخطئ من يظن أنها على ما يرام، ولكن لم يعد هناك من أمل إلا من الشعب نفسه.

يقول ذهبي الفم: “النعمة لا تعمل في المستلقين على ظهورهم” وأود أن أستطلع رأيه فيمن سطحوها للركوب.