- كنيسة اليوم.. كلمة أخيرة

- هواجس الذوبان

- للنهضة جذور وللسياسة رأي

- البابا كيرلس ونقطة الانطلاق

- ☑ البابا شنودة والرئيس

- البابا شنودة والكنيسة

- زمن التغيرات المتسارعة

- الرهبنة: الواقع والأمل

- الجدل الكنسى: الجذور والمخاطر والحلول

- أنسنة الإكليروس

- التعليم؛ التوثيق والصراع

- إشكاليات التعليم

- الأراخنة العلمانيون وتدبير الكنيسة

- هل يمكن لكنيسة أن تنتحر؟

- كنيسة تنتحر [٢]

- كنيسة تنتحر [٣]

- كنيسة تنتحر [٤]

ونحن نقترب من مرحلة الأنبا شنودة، أسقفًا وبطريركًا، التي نحسبها من المراحل المحورية في تاريخ الكنيسة المعاصر، فقد أمتدت لنحو نصف قرن (1962 ـ 2012)، وكانت محتشدة بتحولات متباينة على مسويات عدة، في العالم والمنطقة والدولة والكنيسة، سقوط وقيام دول، وتفكك قوة عظمى، نجد أنفسنا أمام طوفان من الأحداث تغري القلم أن يبحر فيها، لكنه إذا فعل فلن يخرج منها، وقد تستغرقه بما يتجاوز مساحة سطوره المتاحة، ويزيد العبء إنني عشت تلك المرحلة واشتبكت مع عديد من أحداثها الأمر الذي يجعل الحياد في الطرح أمرًا يحتاج إلى تجرد وهو ما أزعم إنني قدرت عليه.

ولست بحاجة إلى القول بأن سطوري ليست تأريخًا بالمعنى العلمي للتأريخ، هي فقط اقتراب يسعى لفهم جذور ومداخل حالة الكنيسة الراهنة، بقدر ما أتيح لي من مصادر حرصت على أن تكون موثقة ومتسقة مع معايشتي لأحداثها، ولا أخفيكم سرًا إنني أشفقت على ذلك الشاب الذي كان يحمل حلمًا عصيًا ترجم طيف منه فيما سجله على صفحات مجلة مدارس الأحد، وكان فيها دينامو التحرير قبل أن يتولى إدارتها ورئاسة تحريرها، التي أنطلق منها إلى الرهبنة في مجازفة محسوبة محملة بالمخاطر.

وأشفقت عليه ثانية حين اختير بطريركًا للكنيسة وقد لاح في الأفق تباشير ترجمة رؤيته، لكن الواقع كان صادمًا، داخل الكنيسة وفي الفضاء العام، فقد كان يسبق رفاق التكوين والحلم بخطوة، ولم يكن منحصرًا فيما يشغلهم في دائرة بعث الوعي الكنسي وحسب، بل أمتد حلمه إلى أن يجد للقدم القبطي موقعًا في خريطة العمل السياسي والمشاركة الحقيقة في رسم خطوطها، الأمر الذي أزعج دوائر عديدة خارج أسوار الكنيسة. وفي الحالين كان راهبًا محاربًا لا تلين له قناة، وربما يفسر هذا كثير من خياراته وقراراته ومعاركه.

لذلك سأتعرض بإيجاز لصدمات، وصدامات، العمل العام بعد اختياره ليجلس على عرش مار مرقس، وتحديدًا في ثلاث توقيتات: الأولى مع السنة الأولى لحبريته، في مواجهة صعود التيارات المتطرفة، والثانية مع تصاعد وتيرة أسلمة الفضاء العام خاصة في حلحلة القوانين المدنية وصبغها بصبغة دينية، والثالثة حين تصاعدت المواجهة مع رئيس الدولة، التي انتهت بصدور قرار رئاسي بعزله وتحديد إقامته بديره، وهو التوصيف المخفف لقرار اعتقاله.

كانت خبرات أسقف التعليم ومشاركاته في الشأن العام، واحدة من العوامل التي شكلت رؤيته في إدارة الكنيسة، وكان من الطبيعي أن يشرع في ترجمة مطالباته التي حملتها سطور مجلة مدارس الأحد حين كان علمانيًا التي طالب بها البابا يوساب الثاني، ونظيرتها التي دونها في مجلة الكرازة وهو أسقف عام للتعليم، مطالبًا بها البابا كيرلس السادس، كانت مطالب تنضح بثوريته، عكستها عناوين المقالات الرئيسية والفرعية والبراويز التي تتخلل المقالات بشكل بارز في توظيف محكم وداعم لمطالبه.

كانت البدايات مبشرة، يقف ورائها تاريخ طويل من عمل منظومة مدارس الأحد التي أسسها القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس في مطلع القرن العشرين، بمباركة ودعم البابا كيرلس الخامس، وتوالي تشكيلات اللجنة العليا لها، حتى رحيل الأرشيدياكون 1951، وتولى بعده الأستاذ وهيب عطا الله قيادتها [فيما بعد الأنبا غريغوريوس، أسقف عام البحث العلمي والمعاهد اللاهوتية العليا] ويمتد عملها في انتشار فصول مدارس الأحد.

وفي بداية عام 1948 أعلن البابا يوساب الثاني مسؤوليته الكاملة عن مدارس الأحد ورعايته لها، وأنه الرئيس الأعلى لها، وبهذا أصبحت مدارس الأحد وكل أنشطتها تابعة رسميًا لإدارة الكنيسة ممثلة في البابا وأصدر توجيهًا عامًا للمطارنة والأساقفة والكهنة برعايتها وتقديم تقارير دورية عنها لقداسته في متابعة منتظمة لها، ويتوالى عقد مؤتمراتها السنوية، وإصدار التوجيهات وبرامج دروسها وتنظيم اللقاءات الدورية لأمناء الفروع.

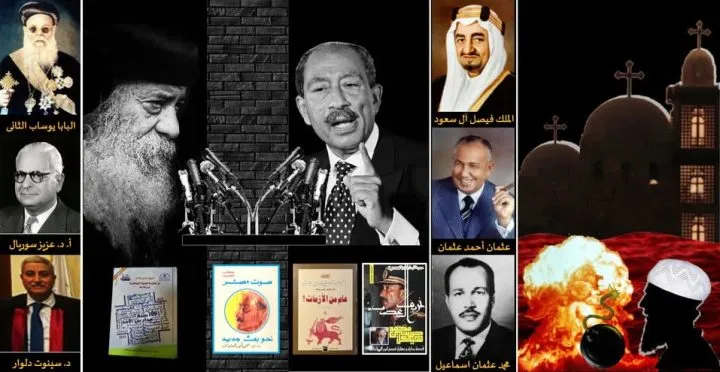

وفي عام 1953 يقرر البابا يوساب، بصفتيه الرئيس الأعلى لمدارس الأحد ورئيس المجلس الملي، نقل مقر اللجنة العليا من مهمشة إلى الأنبا رويس وكذلك الإكليريكية كلها حتى لا تستولى وزارة المعارف [التربية والتعليم] على المبنى المنقولة إليه وإلحاقه بكلية طب عين شمس، مستشفى الدمرداش الملاصقة، وبعد عام يفتتح قداسته المعهد العالي للدراسات القبطية، الذي أسسه الأستاذ الدكتور عزيز سوريال عطية، أستاذ تاريخ العصور الوسطى بآداب الإسكندرية آنذاك، ويعهد التدريس في أقسامه الإثنى عشر إلى باقة من كبار أساتذة الجامعات كل في تخصصه.

وكان الأستاذ نظير جيد عضوا فاعلًا في اللجنة العليا لمدارس الأحد، حتى دخوله الدير طلبًا للرهبنة (1954)، وحين جلس على الكرسي البابوي قال مدارس الأحد هي التي جلست على الكرسي

[1].

لذلك كانت رساماته للأساقفة في بواكير عهده من رفاق مشوار اللجنة العليا لمدارس الأحد، والدير، تصب في ترجمة رؤيته الإصلاحية، التي كانت حلمًا فخاطرًا فرؤية، وحتى تضحى حقيقة فليس هناك أفضل من رفاق الحلم وندماء الخواطر، وهم من تركوا العالم ورائهم حين طرقوا أبواب الرهبنة. ومد خيط الاختيارات لرفاق اختاروا التكريس وسط الناس طريقًا، وهي خبرة تحتاج لتحليل، من خلال نتائجها على الأرض.

لم تسر الأمور كما كان مرتب لها، إذ تشهد البلاد ظهور التيارات الأصولية الإسلامية، ولم يكن توجه الرئيس السادات لإعادة بعث الجماعات الأصولية مجرد سعي لمواجهة التيارات اليسارية والناصرية التي كات تملأ المشهد لحظة قدومه لموقع رئاسة الدولة، وإن كانت واحدة من دوافع الإحياء الأصولي، فقد سبقها مؤشرات تشير إلى توجهه المبكر.

ففي سنوات حكم يوليو المبكرة، ينعقد المؤتمر الإسلامي العام في بيروت عام 1955 ويحتل السادات منصب الأمين العام له، وفي العام 1963 يصدر كتابًا بعنوان نحو بعث جديد

تعاود وزارة الثقافة نشره، عام 1975 في سلسلة الكتب التي تصدرها مجلة الجديد

التي كان يرأس تحريرها الدكتور رشاد رشدي، والكتاب كما تبين سطوره تجميع لمقالات كتبها في جريدة الجمهورية، وقت أن كان رئيس تحريرها، وتدور حول حلمه ببعث جديد للإسلام والمسلمين، وأن الشعوب الإسلامية تملك معطيات هذا البعث، ويستعرض فضلهم على الغرب الذي بنى تطوره ـ حسب رؤيته ـ على ما أنتجه العرب والمسلمون من نتاج فكرى وثقافي.

وحسب ما سجله الأستاذ محمد حسنين هيكل في كتابه خريف الغضب

، فإن الملك فيصل، ملك السعودية، نجح في صيف 1971 في أن يرتب اجتماعًا بين السادات وبين مجموعة الإخوان المسلمين الذين ذهبوا إلى الخارج، كان من بين هؤلاء الدكتور سعيد رمضان، ويذكر هيكل أن السادات قال لهم أنه يشاركهم أهدافهم في مقاومة الإلحاد والشيوعية، وعرض عليهم استعداده لتسهيل عودتهم إلى النشاط العلني في مصر، بل وكان على استعداد لعقد تحالف معهم

.

كان الإخوان المسلمون -حسب هيكل- يدركون رغبة نظام السادات في التعاون مع العناصر الدينية. ووجد بعضهم رعاية خاصة من أحد الأصدقاء المقربين للرئيس، وهو المهندس عثمان أحمد عثمان، ووجد بعضهم مجالًا فسيحًا في مشروعاته بالخارج… وبعد تغير الظروف في مصر عاد بعضهم إليها ومعهم بعض ما جمعوه من مال، ليجدوا أن عثمان أحمد عثمان قد أصبح قوة كبيرة فيها بقرب الرئيس السادات. وكان مازال صديقًا لهم. وقد راح يحاول إقناعهم بالتعاون مع السادات، ولقد حمل إليهم تطمينات كثيرة باسم الرئيس.

تجري في النهر مياه كثيرة ليتغير هوى الشارع خاصة في أوساط الشباب والجامعات، ويقفز إلى المقدمة اسمي المهندس عثمان أحمد عثمان، والسيد محمد عثمان إسماعيل، وكان وقتها محافظًا لأسيوط، وقبلها كان أمينًا للاتحاد الاشتراكي العربي، ومن خلالهما يتم دعم الجماعات الإسلامية، خاصة في الجامعات، ماليًا ولوجستيًا، ودعم الترويج للزي الديني، حسب وصفهم، الجلابيب القصيرة للشباب والحجاب للشابات.

ويذكر هيكل في كتابه خريف الغضب

أن شباب تلك الجماعات استطاعوا السيطرة على اتحادات الطلبة، وتطورت سيطرتهم ليعيدوا هيكلة الحياة الجامعية حتى إلى تقرير المناهج فيما يتعلق بالنظريات الفلسفية، ورفعوا شعار “الحفاظ على مكارم الأخلاق”، وتتمدد الجماعات لتفرض سيطرتها على الشارع خارج أسوار الجامعات. والسيطرة على النقابات، والعمل الممنهج لتغيير شكل وذهنية المجتمع ليصبح إسلاميًا حسب رؤيتهم.

كان الأقباط هم الرقم الصعب الذي يعوق تحقيق إقامة الدولة الإسلامية، فكان أن توجهت تلك الجماعات إلى استهدافهم والتضييق عليهم، وتشهد مصر سلسلة من الأعمال الإجرامية ضدهم، في قرى ومدن الصعيد، وتسمى “أحداثًا طائفية” لترسيخ مسؤولية أطرافها عنها، فتتحول من توصيفها جنائيًا إلى “مصادمات مجتمعية” يمكن حلها بعيدًا عن القانون.

وكان بناء الكنائس بغير تصريح حكومي المدخل الأكبر لكثير من الاعتداءات، ويأتي عام 1972 ليحمل رسالة شديدة الوطأة للبابا الجديد، تمثلت في هدم كنيسة بمنطقة الخانكة المتاخمة للقاهرة، الإثنين 6 نوفمبر 1972، ويأتي رد فعله سريعًا بتوجيه مسيرة من الكهنة إلى موقع الكنيسة والصلاة فوق أنقاضها، كانت مسيرة حاشدة، في اليوم التالي الثلاثاء 7 نوفمبر 1972، لترتج البلاد وتصل إلى حافة الانفجار.

يشير هيكل -حسب ما وثقه بخريف الغضب، وفصَّله في كتابه عام من الأزمات

، إلى دوره في نزع فتيل الانفجار، بعد لقاء مع الرئيس وكان الرئيس غاضبًا من تصرف البابا، وينجح في إقناع الرئيس بأن يوجه الرئيس خطابًا إلى مجلس الشعب لتقصي حقائق ما حدث، وهو ما قبله الرئيس، ويشكل المجلس لجنة لتقصي الحقائق برئاسة وكيل المجلس الدكتور جمال العطيفي، التي تلتقي بكل أطراف الأزمة وتعاين موقع الأحداث وتقدم للمجلس تقريرًا إضافيًا يطرح تفاصيل الأزمة وجذورها وتوصيات بالحلول، ويقترح هيكل على الرئيس بعد أن تم تجاوز الغضب أن يلتقى يشيخ الجامع الأزهر وبالبابا شنودة كل في موقعه، وتتم الزيارات، وتنتهى الأزمة، بل لنقل يتم ترحيلها إلى حين.

في سياق تصاعد مطالب الجماعات أسلمة الشارع والذهنية المصرية، قُدِّم مشروع قانون حد الردة

الذي تمتد أثاره لمحاصرة الأقباط، فيكفي حسب طرحه أن يستحضر شاهدين بأن شخصًا نطق الشهادتين، وعندما ينكر يحسب إنكاره ارتدادًا يستوجب إقامة الحد عليه، ويستتاب فلو بقي على إنكاره يقتل.

إزاء مخاوف الأقباط، وهي تخوفات مشروعة في مناخ ضاغط ومقلق، يدعو البابا إلى مؤتمر يناقش قضايا كنسية ويضع على جدول أعماله تدارس تداعيات مشروع قانون الردة

، ويعقد المؤتمر في الإسكندرية 17 يناير 1977، وينتهي إلى إعلان صوم الأقباط صومًا جماعيًا في الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير 1977، اللافت أن كنائس مصرية من غير الأرثوذكس أعلنت تضامنها ومشاركتها في هذا الصوم، الأمر الذي حسبه الرئيس السادات عصيانًا مدنيًا، يحمل رسالة ذات مدلول حقوقي سياسي للعالم. لتتصاعد وتيرة الخلاف مجددًا بين البابا والرئيس.

ويصدر المؤتمر بيانًا يطالب بعدة مطالب وثقها الأستاذ هيكل في كتابه:

- حرية العقيدة.

- حرية ممارسة الشعائر الدينية.

- حماية الأسرة والزواج المسيحي.

- المساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل المسيحيين في الهيئات النيابية.

- التحذير من الاتجاهات الدينية المتطرفة.

- توجيه بيان إلى السلطات بطلبات:

لإلغاء مشروع قانون الردة،

والعدول عن التفكير في تطبيق قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية على غير المسلمين.

وإلغاء القوانين العثمانية التي تقيد حق بناء الكنائس.

واستبعاد الطائفية في تولي وظائف الدولة على كل المستويات.

وحرية نشر الفكر والتراث القبطي.

ونجد أنفسنا في مناخ يعيد إنتاج ما حدث من تداعيات عقد المؤتمر القبطي بأسيوط 1911 والرد عليه بمؤتمر إسلامي في ذات العام، إذ يسارع شيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم محمود بالدعوة لعقد مؤتمر إسلامي للرد على هذا المؤتمر، والتئم المؤتمر في يوليو 1977. وأصدر بيانًا تضمن العديد من القرارات يمكن إيجازها في أن المؤتمر قرر:

- أن أية قوانين أو لائحة تعارض تعاليم الإسلام تعتبر ملغاة وكأنها لم تكن.

- وأن مقاومة مثل هذه التشريعات واللوائح واجب كل المسلمين.

- تقنين الشريعة الإسلامية وأحكامها لا يرتهن بقيام البرلمان بإصدار تشريعاته على هذا الأساس.

- أحكام الشريعة قانون مقدس قَبِل البرلمان أو لم يقبل، لأنه ليس من حق أحد أن يناقش أحكام الله.

- التأخير في تطبيق الشريعة الإسلامية مراعاة لمشاعر غير المسلمين لا يمكن قبوله.

وأعلن المؤتمر:

- تأييده لما أعلنه الرئيس في خطابه تطهير أجهزة الدولة من الملحدين.

- ووجه المؤتمر نداءً بأن يقوم بتطهير أجهزة الإعلام من كل المواد غير الإسلامية.

- وأن يجعل الدين أساسًا للتعليم في كل المراحل.

وبعد أقل من ثلاث سنوات، وفي مطلع 1980 تصدمنا مواجهة جديدة بين الكنيسة والدولة، مع تصاعد ظهور الجماعات الإسلامية، واتجاهها لفرض مطالبها على الدولة، بل وأعلنوا عبر منابرهم فتاوى يجوز بمقتضاها للمجاهدين المسلمين أن يحصلوا على الأموال اللازمة لهم من استباحة أموال المسيحيين، بعد أن تم تجفيف العديد من منابع تمويل تلك الجماعات، بعد مصادماتها مع الدولة. وتصاعدت وتيرة أن تكون الشريعة الإسلامية أساسًا لقوانين تطبق على غير المسلمين.

وقد شهد النصف الأول من هذا العام أعمالًا إجرامية ضد الأقباط وكنائسهم بالإسكندرية، عشية الاحتفال بعيد الميلاد، وكذلك قبيل الاحتفال بعيد القيامة، الأمر الذي دعا البابا شنودة إلى أن يعلن في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء 26 مارس 1980 أمران، الأول رفضه أن تكون الشريعة الإسلامية أساسًا لقوانين تطبق على غير المسلمين، والثاني أن صلوات عيد القيامة لهذا العام لن تقام في الكاتدرائية وأن الكنيسة لن تستقبل المهنئين من الرسميين، وقرر أن يذهب إلى الدير للصلاة هناك.

الأمر الذي يعتبره السادات تحديًا سافرًا له وللدولة ويلقي خطبة في 15 مايو 1980 يهاجم البابا شنودة ويتهمه بأنه يريد أن يكون زعيمًا سياسيًا للأقباط في مصر، وأنه يعمل من أجل إنشاء دولة للأقباط في صعيد مصر عاصمتها أسيوط، وهي اتهامات لم يكن لها أساس من الصحة، أغلب الظن أنها جاءت في تقارير قُدمت إليه.

تتفاقم الأمور بشكل أوسع ليجد السادات نفسه في مواجهة كل القوى السياسية في مصر، لتصل إلى إحدى ذراها في 5 سبتمبر 1981 فيصدر العديد من القرارات العنيفة والانفعالية، من ضمنها سحب قرار الدولة بالاعتراف بالبابا شنودة بطريركًا للكنيسة، أي عزله من منصبه، وتشكيل لجنة من خمسة من مطارنة الكنيسة لإدارة شؤون الكنيسة وعلاقتها بالدولة، وترتب على هذا تحديد إقامة البابا بديره، الذي استمر لثلاث سنوات تالية، حتى بعد اغتيال الرئيس السادات على يد الجماعات التي احتضنها ودعمها، في 6 أكتوبر 1981.

حاولت أن أوجز عرضي هنا للعلاقة بين الكنيسة والدولة، بحثًا عن جذور تفسر حال كنيسة اليوم، وسوف نشير إليها في بقية طرحنا.

يبقى أن نقترب في جزء ثان من البابا والكنيسة

وهو في ظني حقل ملغوم لكنه يحمل إجابات كثيرة على تساؤلات الجذور.

صدر للكاتب:

كتاب: العلمانيون والكنيسة: صراعات وتحالفات ٢٠٠٩

كتاب: قراءة في واقعنا الكنسي ٢٠١٥

كتاب: الكنيسة.. صراع أم مخاض ميلاد ٢٠١٨