- كنيسة اليوم.. كلمة أخيرة

- هواجس الذوبان

- للنهضة جذور وللسياسة رأي

- ☑ البابا كيرلس ونقطة الانطلاق

- البابا شنودة والرئيس

- البابا شنودة والكنيسة

- زمن التغيرات المتسارعة

- الرهبنة: الواقع والأمل

- الجدل الكنسى: الجذور والمخاطر والحلول

- أنسنة الإكليروس

- التعليم؛ التوثيق والصراع

- إشكاليات التعليم

- الأراخنة العلمانيون وتدبير الكنيسة

- هل يمكن لكنيسة أن تنتحر؟

- كنيسة تنتحر [٢]

- كنيسة تنتحر [٣]

- كنيسة تنتحر [٤]

يبقى في اقترابنا فترة غاية في الأهمية في مسار الكنيسة، ممتدة من ستينيات القرن المنصرم وحتى لحظة كتابة هذه السطور، وهي مرحلة طويلة زمنيًا؛ ستة عقود ونصف، شهدت أحداثًا جسامًا، على المستويين الوطني والكنسي، خمسة رؤساء جمهورية، وثلاثة باباوات بطاركة، وثلاث حروب، وتقلبات سياسية واقتصادية ومجتمعية مثيرة، الأمر الذي يجعل اقترابنا مدققًا وحذرًا، مع حالة التربص التي تحيطنا، والضبابية التي تلف الأجواء الكنسية بأكثر تحديدًا، وظني أن مناخاتنا تقترب من توصيف القديس بولس عن حاله عندما قدم إلى مكدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة بل كنا مكتئبين في كل شيء: من خارج خصومات، من داخل مخاوف

[1].

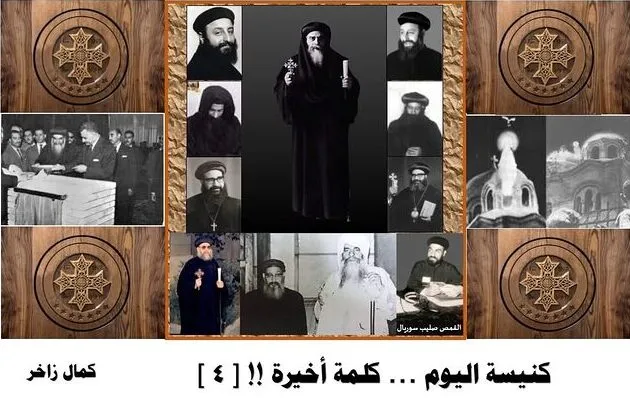

ويمكن إجمالًا أن نوزعها كنسيًا على ثلاث مراحل رئيسية، بتتابع الثلاث باباوات؛ البابا القديس الأنبا كيرلس السادس (1959 – 1971)، والبابا الأنبا شنودة الثالث (1971 – 2012)، والبابا الأنبا تواضروس الثاني (2012 – )، وأجدني بغير حاجة إلى القول بأن هذا الاقتراب يرصد فقط المناخات والأحداث الكنسية التي انتهت بنا إلى ما نحن فيه من إشكاليات التوافقات والمواجهات والتراجعات، بعيدًا عن الجدل اللاهوتي وبغير اختزال يستريح في أن يحملها لشخص أو شخوص بعينهم، وقد ينتهي رصدنا إلى طرح مخارج تذهب بنا إلى مرحلة رأب الصدوع ومواصلة بناء حياة حسب المسيح، تؤكد على كوننا كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية.

نتوقف اليوم مع المرحلة الأولى التي نحسبها المؤسسة لما تلاها وهي مرحلة تولي البابا كيرلس مهام الكرسي المرقسي، التي امتدت نحو عشر سنوات.

كانت لحظة اختيار القمص مينا المتوحد ليصير البابا كيرلس السادس (10 مايو 1959) نقطة بداية لعصر جديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويمكن أن نحسبه البابا التوافقي، بين القوى المتخالفة داخل الكنيسة وبعضها، وبينها والقوى المتوجسة والمترقبة خارجها، بعد مارثون امتد لنحو ثلاث سنوات (نوفمبر 1956 – مايو 1959) شهدت جولات وخلافات بين أجنحة متباينة دعت لتدارس إعداد لائحة جديدة تنظم عملية انتخاب البابا البطريرك، لتصدر هذه اللائحة في 3 نوفمبر 1957، وقد أشرنا قبلًا إلى التعديلات التي وردت فيها عن سابقتها التي صدرت في 1928، وأشرنا في ذات السياق لتلك الأجنحة.

كانت الملاحظة الأساسية أن قداسته لم يكن محسوبًا على تيار بعينه، وأنه قدم من الوحدة التي اختارها لحياته الرهبانية إلى الكرسي المرقسي مباشرة، وهي وحدة لم تخلو من التعاطي مع الناس خاصة الباحثين عن معونة إلهية بالصلاة في مواجهة متاعبهم الحياتية والروحية، وتتلمذوا عليه، في صومعته بتخوم مصر القديمة، وكانت الملاحظة الأبرز أنه رجل صلاة يؤمن بأن المذبح هو صندوق الحلول لكل ما يقابله من متاعب، وكل ما يواجه الكنيسة من أزمات، وفي عهده شهدت الأديرة انتعاشًا على مستويين، إقبال الشباب بتنويعاته على طلب الرهبنة، وسعي الأسر القبطية لزيارتها، ربما تأثرًا بمبادرات شباب الأربعينيات الجامعي الذي ترك وراءه الفرص المتاحة والمتميزة لحياة مستقرة قاصدًا الرهبنة في نهايات الأربعينيات ومنتصف الخمسينيات، فكانوا الشرارة التي غيرت حال البراري وصحراء الأديرة. وكادت أن تجعل من الإسقيط واحة سمائية. على أننا يجب أن نذكر أن بعضًا من قاصدي الرهبنة هؤلاء كانوا يبحثون عن ملاذ آمن لم يجدوه في العالم القادمين أو الفارين منه، وبعضهم دفعته صدمة ما أو فشلًا أغلق في وجوههم سبل الحياة بين الناس. وكان إغراء التحقق فيما بعد يشكل الهدف عند عدد غير قليل، وبعض من قاصدي الرهبنة طُلب منهم هذا استيفاء لشرط من شروط السيامة الأسقفية، رغم أن الكنيسة كانت قبلًا تقبل رسامة أساقفتها من الأتقياء المتبتلين خارج منظومة الرهبنة.

حمل البابا كيرلس معه نهجه الرهباني المختبر، الصلاة الدائمة، لتشهد كنيسة القديس إستفانوس الملاصقة للكنيسة المرقسية الكبرى، قداسًا يوميًا يصليه قداسته والنهار بالكاد يبعث بواكير أنواره، وفيه أحيا طقس الصلاة بالإجبية، والتأكيد على صلوات التسبحة، في العشيات وقبيل القداسات، وسرعان ما يسري دفء النسق البابوي هذا في كل الكنائس، وتشهد الكنيسة صحوة في العبادة الليتورجية، سر بقائها وقوتها، كانت أبوابه مشرعة لكل الرعية.

يومًا يشير عليه أحد خلصائه من أبناءه لصيقي الصلة به، الدكتور المحاسب حنا يوسف حنا، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حسب رواية الدكتور حنا لي في واحدة من لقاءاتي به، أن يضم إلى فريق السكرتارية الخاص به، راهبان من الشباب النشطاء، واقترح عليه اسمي الراهبين مكاري السرياني وأنطونيوس السرياني، كنوع من تقدير سعيهما لطرح اسم الراهب القمص مينا المتوحد في قائمة المرشحين للبابوية، إضافة إلى الدفع بدماء شابة في منظومة إكليروس الكنيسة، بما يملكان من طاقة وقدرة تنظيمية وعلاقات متعددة يمكن توظيفها لخدمة الكنيسة، واستجاب له البابا، ثم عاد بعد فترة ليقترح عليه رسامتهما أسقفين ليصيرا أعضاء بالمجمع المقدس ومن ثم يدعمان قرارات قداسته داخل المجمع، وللمرة الثانية يستجيب له البابا.

وهنا يأتي دور مهندس تفكيك الأزمات الأب القمص صليب سوريال، وهو خريج كلية الحقوق وله دراسات في القانون الكنسي، وقريب للبابا بالجسد، كان الحل الذي قدمه أن الكنيسة تعطي للبابا الحق في رسامة أسقف عام ضمن مساعديه دون إيبارشية، وهو أمر لا يتطلب موافقة المجمع، فكان أن رسم الأول أسقفًا للخدمات الاجتماعية وشؤون المهجر باسم الأنبا صموئيل، والثاني أسقفًا للتعليم والكلية الإكليريكية باسم الأنبا شنودة.

يصادفنا اسم القمص صليب سوريال مجددًا بعد سنوات (1969) حين يتوسط للصلح بين البابا كيرلس والقمص متى المسكين وينجح في ذلك بعد جهود دعمها الأنبا ميخائيل، مطران أسيوط آنذاك، ويقترح الأب المطران أن يذهب الأب متى المسكين ومن برفقته من الرهبان إلى دير الأنبا مقار الذي يترأسه الأب المطران، ويوافق البابا، وبالفعل يذهب الأب متى ورفاقه إلى ذلك الدير، ليبدأ في تعميره، ويحكي أبونا صليب تفاصيل هذا الصلح في تسجيل له.

بين القداسات اليومية، وانفتاح الأديرة لآلاف الزائرين المنبهرين بحياة الرهبان، التي تحتشد بها كتب السير الرهبانية، القائمة على النسك والتقشف وترك العالم، والصلاة المتواترة، تنتقل الأجواء الرهبانية إلى كنائس القرى والمدن، ومعها تتسلل إلى الكنيسة مشكلتان، يتفاقما مع الأيام.

فالأديرة يتزايد فيها الرهبان، بما يفوق التوازن اللازم لتوفر تلمذة حقيقية تضمن قدرة الرهبان على الالتزام بنذورهم وملاحظة نموهم الروحي، ومع توافر التخصصات العلمية بين الرهبان، وزيادة عطايا المحبين للأديرة، وتوجه الدولة لدعم استصلاح الصحراء زراعيًا، بدأت الأديرة في تطوير “عمل اليدين التقليدي” إلى مشاريع استصلاح الأراضي المحيطة بالأديرة، كانت البداية عند دير الأنبا مقار، ونجحت تجربته، التي دعمها خبرات غربية بالتواصل مع الجالية المصرية القبطية خاصة في ألمانيا، واستتبعها مشروعات مرتبطة بالمجال الزراعي، تسمين العجول والثروة الداجنة، ومعها ظهرت الحاجة لمشروعات التصنيع الزراعي. وانتقلت التجربة إلى غالبية الأديرة، بامتداد خارطتها، ورغم إبهار التجربة، إلا أنها لم تلتفت إلى التوازن بينها والبناء الروحي للرهبان في كثير من الأديرة، لتتسلل الاختلالات الحياتية إلى داخلها، وزاد من وطأتها انفتاح غالبية الأديرة للزيارات بكل ما تحمله من ضغوط وما تنتجه من متاعب ومخاطر تتهدد الراهب والزائر وسلام الدير وتربك الكنيسة المحلية، وهي أمور تناولناها قبلًا في كثير من الأطروحات، ولم تلق من يصغى.

على جانب آخر تتجه الكنيسة انبهارًا إلى رهبنة الفضاء العام بها بما فيه الفضاء الاجتماعي، بدأ الأمر بسيطًا ثم تفاقم بفعل تصاعد الترويج لسير الآباء الرهبان والمتوحدين، والنساك، بكل ما تحمل من قدرات روحية ومعجزية، في مقابل ضغط المعيشة وخفوت التعليم الآبائي، وعوامل أخرى قد نعود إليها لاحقًا. ونجد أنفسنا أمام ممارسات شكلية وحياة روحية هشة وربما متراجعة.

يعود اسم القمص صليب سوريال للظهور بجوار البابا، الذي يضيق ذرعًا بتصعيد أسقف التعليم تحديًا لتعليماته، ويواصل جولاته بمختلف الإيبارشيات، مما استفز أساقفتها، وتحويل اجتماعه الأسبوعي، عبر فقرة الإجابة على أسئلة الحضور، إلى منصة رسائل للكنيسة والدولة، فكانت مشورة أبونا صليب أن يقوم البابا برسامة أسقف للبحث العلمي ومعهد الدراسات القبطية، يُحجِّم من نطاق عمل أسقف التعليم، وفي 10 مايو 1967 رسم البابا الأنبا غريغوريوس في هذا الموقع، الأمر الذي أعتبره أسقف التعليم اقتطاعًا من صلاحياته، وهو عنده يماثل اقتطاع جزء من إيبارشية في حياة أسقفها، ومن ثم فهو مخالف لقوانين الكنيسة.

تستمر مجلة الكرازة لسان حال أسقف التعليم في منهجها مما يقلق البابا الذي يصدر أوامره لأسقف التعليم بالعودة إلى ديره ووقف صدور مجلة الكرازة، فيكتب الأب الأسقف افتتاحية عددها الأخير، أكتوبر 1967، في هذا الإصدار، عارضًا أبعاد الأزمة برؤيته وقرار عودته للدير، وينهي عرضه بقوله:

لقد اضطررت، يا إخوتي القراء، أن أكلمكم بصراحة بعد صمت طويل، حتى تتدبروا الأمر معنا في مصير كليتكم الإكليريكية.. أما أنتم، يا إخوتي الإكليريكيين، فإن كان بسببي قد حدث هذا النوء العظيم عليكم، فأنا مستعد لأن أبتعد لكي تهدأ الأمور. أنا مستعد أن أرجع إلى الدير، إلى مغارتي المحبوبة في الجبل، أقضي بقية أيام غربتي هناك، وأريح وأستريح، “ويكفي اليوم شرَّه”… أما الإكليريكية، فهي كأي عمل من أعمال الله، لابد أن تصطدم بصعوبات ومعوقات، وكأي عمل من أعمال الله، لابد أن تنتصر على الصعوبات والمعوقات.

ربنا موجودشنودة، أسقف المعاهد الدينية والتربية الكنسية

ثم ترد عبارة ربنا موجود

في برواز كبير، عقب هذه الكلمات وقبل توقيع الكاتب شنودة أسقف المعاهد الدينية والتربية الكنسية

.

تشهد حبرية البابا كيرلس ثلاث أحداث مهمة؛ الأول وضع حجر أساس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وهي المقر الرسمي للبابا البطريرك، في 24 يوليو 1965م مواكبًا للاحتفال بذكرى ثورة يوليو 52، في رسالة ذات مغزى للعالم أجمع، وحضر الاحتفال مشاركًا في وضع حجر الأساس الرئيس جمال عبد الناصر، والإمبراطور هيلا سيلاسي إمبراطور إثيوبيا، والعديد من رؤساء الكنائس في العالم.

والثاني عودة رفات القديس مرقس الرسول مؤسس الكنيسة المصرية وأحد كتاب الإنجيل الأربعة، وكان البابا كيرلس السادس قد انتدب وفدًا رسميًا للسفر إلى روما لتسلم الرفات من البابا بولس السادس، يتألف من عشرة من المطارنة والأساقفة بينهم ثلاثة من المطارنة الإثيوبيين، إضافة إلى ثلاثة من كبار أراخنة الأقباط. وعادوا به في 24 يونيو 1968م، وتم استقبال الرفات في احتفال مهيب بدأ من مطار القاهرة حتى الكاتدرائية المرقسية، في ثاني يوم لافتتاحها رسميًا، الذي تم في حضور الرئيس جمال عبد الناصر، والإمبراطور هيلا سيلاسي.

والثالث يقع تاريخه بين الحدثين وهو ظهور طيف العذراء مريم وبعض الظواهر الروحية على قباب كنيستها بالزيتون، 2 أبريل 1968، وقد رط محللون بين هذا الحدث وهزيمة يونيو 67، باعتباره دعمًا سماويًا للمصريين، يخفف من وطأة حزنهم وانكسارهم آنذاك.

على جانب آخر لم يختلف قداسة البابا كيرلس عن سابقيه في الموقف المناوئ للمجلس الملي باعتباره رقيبًا ماليًا على البابا، في مناخ مجتمع أبوي، خارج الكنيسة وداخلها، وظني أن لهذا علاقة ما بصدور القانون رقم 264 لسنة 1960م الذي أنشأ هيئة الأوقاف القبطية، ليدير ويشرف على أوقاف الكنيسة، وهي المهمة التي كان يقوم بها المجلس الملي العام، ضمن عديد من المهام الأخرى، واللافت أن المجلس الملي يتم اعتماد تشكيله بقرار من وزير الداخلية، فيما يتم تشكيل هيئة الأوقاف القبطية بقرار جمهوري.

كثير من متاعب كنيسة اليوم تمتد خيوطها إلى إشكاليات رهبنة المجال الكنسي خارج الأديرة، وترهل الحياة الديرية، وانفتاحها للزائرين بلا ضوابط، وإقرار رسامة أساقفة عموم بل والتوسع فيها خارج الإطار الذي رسمه البابا كيرلس، وهو ما سنعرض له لاحقًا، وإغلاق مدرسة الرهبان بحلوان وعودة الرهبان الدارسين فيها إلى أديرتهم في سياق قرار بعودة كل الرهبان المتواجدين خارج الأديرة، ولم يقبل البابا نصيحة القمص صليب سوريال في استثنائهم لدورهم المهم كمرحلة وسيطة تنقل الرهبان المرشحون لرتبة الأسقفية من مناخات العزلة والنسك إلى الخدمة وسط العالم.

يرحل البابا كيرلس في 9 مارس 1971، بعد شهور قليلة من رحيل الرئيس جمال عبد الناصر 28 سبتمبر 1970، ومعهما ترحل حقبة تميزت بالسلام الاجتماعي، وبعدهما تباغت موجات التطرف مصر والكنيسة وتبدأ مرحلة مرتبكة، تشهد فيها الكنيسة تقلبات عاتية.

أعزائي القراء ما زلنا بحاجة إلى مواصلة البحث في جذور متاعب كنيسة اليوم فدعونا في لقاء تال نواصل البحث عنها وفيها.

صدر للكاتب:

كتاب: العلمانيون والكنيسة: صراعات وتحالفات ٢٠٠٩

كتاب: قراءة في واقعنا الكنسي ٢٠١٥

كتاب: الكنيسة.. صراع أم مخاض ميلاد ٢٠١٨