- مصر والنيل: الجغرافيا والمصالح

- مصر والنيل: التاريخ والمصالح

- مصر والنيل: السودان والمصالح

- ☑ مصر والنيل: إثيوبيا والمصالح

- مصر والنيل: المفاوضات والمصالح

- مصر والنيل: الطريق المسدود

- مصر والنيل: الاتفاق المستحيل

كما ذكرنا، كانت هناك شكوك مستمرة من جانب إثيوبيا في نوايا مصر تجاهها منذ محاولة جيوش إسماعيل احتلال هضبة الحبشة عام 1876. ورغم توقيع معاهدة 1902، إلا أن الطرفين فشلا في التعاون في مشروع سد بحيرة تانا كما أسلفنا، وبقي التوتر قائمًا.

اعترضت إثيوبيا من البداية على مشروع السد العالي عندما بدأ يُطرح عقب ثورة يوليو في مصر. وقد طلبت إثيوبيا في ذلك الوقت الانضمام للمفاوضات الجارية بشأنه بين مصر والسودان، إلا أن طلبها قوبل بالتجاهل من قبل البلدين. وأدى ذلك إلى احتجاجها المتكرر على ذلك، بل وترحيبها بسحب البنك الدولي في يوليو عام 1956 عرضه لتمويل السد.

كذلك عارضت إثيوبيا تأميم قناة السويس، ووافقت على مشروع تدويل القناة في مؤتمر لندن الأول الذي شاركت به وقاطعته مصر. وأدى ذلك إلى توتر العلاقات بين البلدين في تلك الفترة الحرجة [1]. وخلال إجراء المفاوضات التي أدت إلى إبرام اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان، صرحت إثيوبيا عبر سفيرها بالقاهرة بأنها تعيد التأكيد على احتفاظها بحقها في استخدام الموارد المائية للنيل لمصلحة شعبها، مهما كان الغرض من الاستفادة من هذه المياه من قبل دول ضفاف النهر

[2].

على جانب آخر، سعت إثيوبيا إلى الولايات المتحدة، حيث كانت تحتفظ بعلاقات أكثر من جيدة معها في إطار الحرب الباردة [3]، لمساعدتها على استغلال مياه النيل. وكانت أهم خطوة في هذا الاتجاه هي دعوة المكتب الأمريكي للاستصلاح

(USBR) لإجراء دراسة حول إمكانية استغلال حوض النيل الأزرق في توليد الكهرباء والزراعة من خلال إقامة عدد من السدود ومشاريع الري [4].

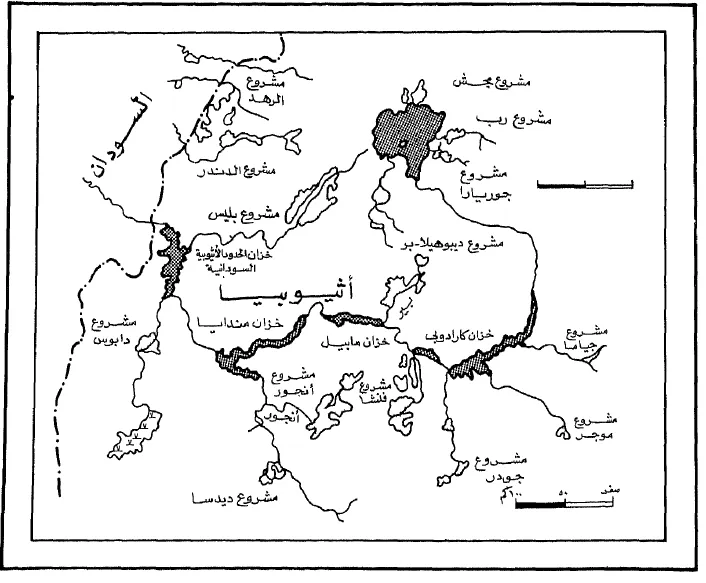

وبالفعل صدرت الدراسة التفصيلية في عام 1964 مقترحة إنشاء أربعة سدود كبرى لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق وروافده، بالإضافة إلى عدد آخر من السدود الأصغر لأغراض الري والزراعة في هضبة الحبشة بما يصل مجموعه إلى 33 سدًا [5]. وكان أحد هذه السدود الأربعة الكبرى المقترحة هو سد أطلق عليه في الدراسة اسم سد الحدود

كونه يقع قرب الحدود مع السودان. وهو السد الذي تطور بعد ذلك بعقود ليصبح سد النهضة الكبير

.

لم تستطع إثيوبيا الشروع في بناء أي من هذه السدود نظرًا لتكلفتها الضخمة وعدم استعداد الولايات المتحدة لتمويلها كما كان يطمح الإمبراطور هيلا سيلاسي وقتها. سد واحد فقط هو الذي تم بناؤه من السدود المقترحة بقرض من البنك الدولي وهو

لم تستطع إثيوبيا الشروع في بناء أي من هذه السدود نظرًا لتكلفتها الضخمة وعدم استعداد الولايات المتحدة لتمويلها كما كان يطمح الإمبراطور هيلا سيلاسي وقتها. سد واحد فقط هو الذي تم بناؤه من السدود المقترحة بقرض من البنك الدولي وهو سد فينشا

على النهر الذي يحمل نفس الاسم وهو أحد روافد النيل الأزرق. واكتمل هذا السد في عام 1972 وبه محطة كهرباء بقدرة 90 ميجا وات، مكنت إثيوبيا وقتها من توفير الطاقة الكهربائية التي تحتاجها أديس أبابا [6].

لم يمهل القدر هيلا سيلاسي محاولة استكمال هذه المشاريع، إذ أن انقلاب سبتمبر 1974 أطاح به. استولى على الحكم مجموعة عسكرية سميت بالديرج (Derg)، وصل إلى قيادتها بعد صراعات عدة منجستو هيلا ماريام. أعلن النظام الجديد تبني النهج الماركسي بدعم من الاتحاد السوفيتي، وهو ما تزامن مع تحول مصر إلى الغرب وتحسن علاقاتها بالولايات المتحدة، مما جعل التوتر يستمر بين البلدين [7].

زاد التوتر بشكل ملحوظ مع اندلاع حرب أوجادين عام 1977 بين الصومال وإثيوبيا، والتي ساندت فيها مصر ومعظم الدول العربية الصومال في مواجهة إثيوبيا [8]. كذلك ساندت مصر حركة التحرير الإريترية الساعية لاستقلال إريتريا عن إثيوبيا [9].

كان ما أشعل حرب التصريحات المتبادلة بين البلدين هو تصريح السادات في حيفا في سبتمبر 1979 بعرضه توصيل مياه النيل إلى النقب في إطار حسن الجوار بين البلدين بعد إبرام اتفاق السلام والذي كان وقع في مارس من نفس العام. وهو ما أدى إلى احتجاج رسمي من إثيوبيا تجلى في مذكرة قدمت إلى منظمة الوحدة الأفريقية في مايو 1980 [10].

أدانت إثيوبيا محاولة مصر تحويل مياه النيل إلى خارج حوض النيل واتهمتها بالخرق المستمر للقانون الدولي ورفضها مراعاة مصالح دول حوض النيل التسع فيما يخص نهر النيل. كما أكدت إثيوبيا في المذكرة على حقها الكامل في استغلال مياه النيل لأغراض التنمية مع احترامها لحقوق مصر والسودان، طالما اعترفت الدولتان بحقوق إثيوبيا [11].

كان رد السادات مباشرًا على هذه المذكرة في حديث له مع جريدة هيرالد تريبيون في 3 يونيو 1980، إذ قال عندما سُئل عن هذا الموضوع:

كان رد السادات مباشرًا على هذه المذكرة في حديث له مع جريدة هيرالد تريبيون في 3 يونيو 1980، إذ قال عندما سُئل عن هذا الموضوع: أي شخص يحاول فعل أي شيء بهذا الخصوص سنتجه للحرب على الفور

. وكرر ذلك في خطاب له في 5 يونيو 1980 بمناسبة ذكرى إعادة افتتاح قناة السويس بقوله: لا يوجد خلاف، ولا نقاش، حول قرار الذهاب للحرب في هذه الحالة، إذا قررت إثيوبيا شيئًا ينتقص من حقوقنا. فقرارنا معروف

. وهو ما أدى إلى وصول التوتر بين البلدين إلى مرحلة غير مسبوقة [12].

تغير الموقف تدريجيًا مع تولي حسني مبارك رئاسة مصر، إذ سعى إلى إصلاح العلاقات مع إثيوبيا ودعا منجستو هيلي مريام لزيارة مصر على هامش قمة منظمة الوحدة الإفريقية عام 1986. وهي الزيارة التي لم تتم إلا في عام 1987 عقب إغلاق مصر لمكاتب حركات التحرير الإريترية في القاهرة ووقف دعمها لها. إلا أن العلاقات ساءت مرة أخرى عندما نجحت مصر في منع تمويل البنك الإفريقي للتنمية لمشاريع ري في إثيوبيا عام 1990 [13].

جاء عام 1991 بنهاية نظام منجيستو هيلا مريام على يد الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية بقيادة ميليس زيناوي، التي قادت التمرد على مدى سنوات طويلة [14]. وفي العام نفسه، سقط نظام سياد بري في الصومال، فانزلقت البلاد نحو الفوضى وخسرت مصر حليفًا لها في منطقة القرن الإفريقي [15]، وهو ما مثل بداية مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الإثيوبية.

وفي إطار تحسن العلاقات النسبي، وقع الجانبان أول اتفاقية إطارية للتعاون بينهما في يوليو عام 1993 [16]. ونصت الاتفاقية في مادتها الرابعة على أن الطرفين يتفقان على أن مسألة استخدام مياه النيل يجب أن يتم حلها تفصيليًا عبر مناقشات الخبراء من كلا الجانبين على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي. كما نصت مادتها الخامسة على أنه يجب على الطرفين الامتناع عن أي أنشطة تتعلق بمياه النيل قد تضر بمصالح الطرف الآخر. وفي نفس العام، استقلت إريتريا، التي لطالما ساندت مصر في كفاحها من أجل الاستقلال للضغط على إثيوبيا في فترات مختلفة.

مرفقات: تحميل نسخة ضوئية من الاتفاقية الإطارية بين مصر وإثيوبيا [1993].

أدخلت محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا في يونيو 1995 العلاقات الثنائية في توتر جديد، لاعتقاد القيادة المصرية بوجود تواطؤ من الجانب الإثيوبي في هذه المحاولة [17]. زاد التوتر المكتوم بين البلدين بعد اندلاع القتال بين إثيوبيا وإريتريا في مايو 1998، نتيجة الخلاف الحدودي بينهما واعتقاد القيادة الإثيوبية المستمر بأن مصر تساند إريتريا في مواجهتها. وهو التوتر الذي استمر حتى بعد نهاية الحرب [18].

مبادرة حوض النيل: محاولة إيجاد إطار مشترك

سعت مصر منذ بداية الثمانينيات إلى إحياء التعاون بينها وبين دول حوض النيل، وهو ما نتج عنه إنشاء تجمع دول الأندوجو (أي الأخوة

بالسواحلية) عام 1983. كان الهدف من هذا التجمع هو دعم التعاون وتبادل الخبرات والتكامل الاقتصادي بين بلدان حوض النيل. وانضمت كل دول حوض النيل لعضوية التجمع ما عدا إثيوبيا وكينيا اللتين انضمتا لاحقًا ولكن بصفة مراقب فقط. إلا أن هذا التجمع لم يصل إلى النتائج المأمولة منه وكان آخر اجتماعاته في العام 1991.

كذلك، سعت مصر إلى إجراء اتفاقيات تعاون ثنائية مع بلدان حوض النيل، أهمها اتفاق عام 1993 مع إثيوبيا المذكور آنفًا واتفاق آخر مع أوغندا وُقع في عام 1991. وكان أهم ما ورد في اتفاقية عام 1991 مع أوغندا هو اعتراف أوغندا باتفاقية عام 1953 الخاصة بـ

كذلك، سعت مصر إلى إجراء اتفاقيات تعاون ثنائية مع بلدان حوض النيل، أهمها اتفاق عام 1993 مع إثيوبيا المذكور آنفًا واتفاق آخر مع أوغندا وُقع في عام 1991. وكان أهم ما ورد في اتفاقية عام 1991 مع أوغندا هو اعتراف أوغندا باتفاقية عام 1953 الخاصة بـسد أوين

وإقرارها بأن السياسة التنظيمية للمياه في بحيرة فيكتوريا يجب أن تُناقش وتُراجع بين البلدين بما لا يؤثر على احتياجات مصر المائية. كما اتفق البلدان في هذه الاتفاقية على إجراء توسعات في سد أوين

[19].

بعد تجميد تجمع الأندوجو، بدأ السعي لإنشاء كيان بديل. وتم الاتفاق على إنشاء تجمع جديد في عام 1998، على أن يساهم البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تمويل المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها فيه. وتم توقيع اتفاقية إنشاء هذا التجمع تحت اسم مبادرة حوض النيل

(Nile Basin Initiative – NBI) في فبراير عام 1999، على أن يكون مقرها مدينة عنتيبي في أوغندا. ووقعت وقتها جميع دول حوض النيل على الاتفاقية عدا إريتريا. كانت رؤية مبادرة حوض النيل تتلخص في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام من خلال الاستخدام المتكافئ والاستفادة من موارد حوض النيل المائية المشتركة.

وبالفعل تم الاتفاق في الاجتماعات الوزارية الدورية على عدد من المشروعات المشتركة في مجال إدارة مياه النهر ومجال تبادل الطاقة الكهربائية بتمويل دولي. وفي عام 2001 تم إنشاء

وبالفعل تم الاتفاق في الاجتماعات الوزارية الدورية على عدد من المشروعات المشتركة في مجال إدارة مياه النهر ومجال تبادل الطاقة الكهربائية بتمويل دولي. وفي عام 2001 تم إنشاء المكتب الفني الإقليمي لحوض النيل الشرقي

[20] في إطار مبادرة حوض النيل بعضوية مصر والسودان وإثيوبيا. ويهدف المكتب إلى بحث المشروعات الفنية المشتركة بين الدول الثلاث.

كان الهدف الأساسي للمبادرة هو الوصول إلى اتفاقية إطارية جديدة للتعاون تحدد بشكل دائم حصص تقاسم مياه النيل وإنشاء مفوضية تتولى آليات تطوير مشاريع تنموية على النهر. إلا أن مسودة الاتفاقية التي طرحت على الاجتماع الوزاري لدول المبادرة عام 2007 أثارت تحفظ مصر والسودان.

أثارت مصر عددًا من النقاط التي اشترطت وجودها في الاتفاقية حتى توافق عليها. أهم هذه النقاط: أولًا: أن يوجد بها نص صريح يضمن عدم المساس بحصة مصر في مياه النيل وحقوقها التاريخية في مياه النيل. وذلك من خلال الإشارة إلى الاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول حوض النيل وبين مصر والسودان. ثانيًا: أن تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاقية بالإجماع وليس بالأغلبية. وفي حالة التمسك بالأغلبية، فيجب أن تشمل الأغلبية دولتي المصب مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول حوض النيل بين دول المنابع التي تشمل الأغلبية ودولتي المصب اللتين تمثلان الأقلية [21].

عُقدت العديد من جولات التفاوض بين الدول الأعضاء في المبادرة منذ عام 2007 حتى 2010 للاتفاق على الصياغة النهائية للاتفاقية الجديدة التي أُطلق عليها اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل. إلا أن الشروط المصرية وُوجهت برفض دول المنبع وعلى رأسها إثيوبيا. ما أدى إلى توقيع خمس دول وهي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا للاتفاقية منفردة في مايو 2010 مع إعطاء عام لبقية الدول للانضمام إلى الاتفاقية. وهو ما أدى إلى اتخاذ مصر قرار بتعليق عضويتها في المبادرة وتبعتها السودان في ذلك. انضمت بوروندي إلى الاتفاقية في مارس 2011 محققة الأغلبية المطلوبة للتوقيع وهي ست دول من أصل عشر دول، وهو نفس الشهر الذي أعلنت فيه إثيوبيا بدء العمل على تنفيذ مشروع سد النهضة الكبير

[22].

إثيوبيا: التحرك الأحادي

ترى دول المنبع، وفي مقدمتها إثيوبيا، أن استغلال مياه نهر النيل الذي ينبع من أراضيها حق أصيل لها، لا تمنعه اتفاقية 1902 ولا اتفاقية 1993 مع مصر. وترى أن مصر استحوذت على كامل مياه النهر لعقود طويلة مجحفة بحق دول المنبع. كما أن مصر، من وجهة نظرها، قد أنشأت مشروعات توسعية لاستغلال مياه النيل دون استشارة بقية الدول، مثل مشروع ترعة السلام ومشروع توشكى. بينما تمسكت مصر بمبدأ الإخطار المسبق قبل إجراء أي مشروعات في أعالي النيل، وهو المبدأ الذي ترى إثيوبيا أنه يقيد من حريتها وينتقص من سيادتها كدولة مستقلة ذات سيادة [23].

وبناءً على ذلك، بدأت إثيوبيا في نهاية العقد الأخير من القرن العشرين في السعي إلى تنفيذ عدد من المشروعات على النيل الأزرق ونهر عطبرة في إطار استراتيجيتها الوطنية للمياه التي نشرتها وزارة الموارد المائية الإثيوبية في عام 2001. ونصت الاستراتيجية على سعي إثيوبيا إلى إنشاء مشاريع أحادية الجانب للاستفادة من مياه الأنهار العابرة للحدود التي تنبع من أراضيها [24].

ولتفادي عرقلة مصر للتمويل كما حدث في مشروعات سابقة، سعت إثيوبيا لمصادر تمويل أخرى عدا البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي. بدأت إثيوبيا عام 2002 مشروع سد كبير لتوليد الكهرباء على نهر عطبرة وتحديدًا رافده الرئيسي نهر تيكيزي. يهدف سد تيكيزي بالأساس لتوليد الكهرباء حيث يحتوي على محطة توليد بقدرة 300 ميجاوات مثلت 40% من الطاقة الكهربائية المنتجة في إثيوبيا وقت افتتاحه في 2009. تبلغ سعة خزان سد تيكيزي حوالي 9 مليارات متر مكعب من المياه [25].

ولتفادي عرقلة مصر للتمويل كما حدث في مشروعات سابقة، سعت إثيوبيا لمصادر تمويل أخرى عدا البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي. بدأت إثيوبيا عام 2002 مشروع سد كبير لتوليد الكهرباء على نهر عطبرة وتحديدًا رافده الرئيسي نهر تيكيزي. يهدف سد تيكيزي بالأساس لتوليد الكهرباء حيث يحتوي على محطة توليد بقدرة 300 ميجاوات مثلت 40% من الطاقة الكهربائية المنتجة في إثيوبيا وقت افتتاحه في 2009. تبلغ سعة خزان سد تيكيزي حوالي 9 مليارات متر مكعب من المياه [25].

المشروع الثاني الذي بدأ تنفيذه في عام 2005 هو مشروع تانا-بيليس، حيث تم حفر قناة من بحيرة تانا لتوليد الكهرباء من المياه الساقطة من البحيرة إلى قناة التحويل التي تصب في نهر بيليس، والذي يصب بدوره في النيل الأزرق. اكتمل هذا المشروع في عام 2010 بقدرة 460 ميجاوات.

بالتزامن مع إنشاء هذه المشاريع، بدأت إثيوبيا في دراسة إنشاء السدود الأربعة الكبرى على النيل الأزرق التي تم اقتراحها في الدراسة الأمريكية في الستينات، وهي: سد الحدود، وسد مندايا، وسد كارادوبي، وسد مابيل. كانت السعة التخزينية للسدود الأربعة في الدراسة على النحو التالي: 11 مليار متر مكعب لسد الحدود، و16 مليار متر مكعب لسد مندايا، و32 مليار متر مكعب لسد كارادوبي، و12 مليار متر مكعب لسد مابيل. أما قدرات محطات الكهرباء الملحقة بهذه السدود فكانت: 1400 ميجا وات لسد الحدود، و1600 ميجا وات لسد مندايا، و1350 ميجا وات لسد كارادوبي، و1200 ميجا وات لسد مابيل [26].

يُعتبر إنشاء مثل هذه السدود بهذه السعة التخزينية إضرارًا مباشرًا بمصالح مصر المائية، إذ يقلل من قدرتها على تخزين المياه في بحيرة ناصر لمواجهة نقص المياه في أوقات الفيضان المنخفض، وكذلك يهدد حصة مصر والسودان بالنقصان حيث سيصبح تصريف مياه النهر متحكمًا به من قبل إثيوبيا ووفقًا لاحتياجاتها في توليد الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة نسبة البخر نتيجة إنشاء مثل هذه الخزانات الكبيرة ستؤدي إلى تقليل آخر لإيراد النهر.

استقر الأمر في إثيوبيا في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على البدء بإنشاء سد الحدود

، ولكن باسم جديد وسعة جديدة أكبر. وكان هذا بداية الفصل الحالي من الصراع.

إثيوبيا: تأمين الجوار

بدأت إثيوبيا، من قبل أزمة سد النهضة، في العمل على تجريد مصر من وسائل الضغط التي كانت تمارسها عليها في الماضي. فقد عمدت مصر، منذ الخمسينيات، على الحرص على حسن العلاقات مع السودان واستضافة حركات التحرير الإريترية ودعمها للضغط على أديس أبابا. كما أقامت القاهرة علاقات مع الصومال وجيبوتي فور استقلالهما وشجعت ضمهما إلى جامعة الدول العربية في السبعينيات. كذلك دعمت مصر الصومال دعمًا مباشرًا في حربه مع إثيوبيا. ولهذا سعت إثيوبيا إلى تجاوز كل ذلك عبر تحسين علاقاتها ومد نفوذها إلى دول الجوار تحسبًا لكل السيناريوهات، وكان انحسار الدور المصري في إفريقيا منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي فرصتها لذلك.

مع سقوط نظام منجستو هيلا مريام واستقلال إريتريا عام 1993، سعى النظام الجديد إلى تحسين علاقاته مع السودان من خلال طرد الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي كانت إثيوبيا تسمح له باستخدام أراضيها. ورغم انتكاس العلاقات لفترة عقب استضافة السودان لمجموعات إسلامية ثم محاولة اغتيال الرئيس المصري على أراضي أديس أبابا بترتيب وتسهيلات سودانية، إلا أن العلاقات عادت للتحسن مجددًا مع حلول عام 2000. وزادت التجارة البينية عبر الطرق بين البلدين وأصبحت السودان هي التي تقوم بتوفير كامل احتياجات إثيوبيا من البترول والوقود.

دعمت إثيوبيا عملية السلام في جنوب السودان بشكل مستمر، وسعت دائمًا إلى استضافة المفاوضات بين الجانبين عند حدوث خلافات في تنفيذ اتفاق السلام. كما ساهمت إثيوبيا بقوات حفظ سلام في منطقة أبيي

بعد أن اتفق السودان وجنوب السودان على نزع سلاحها في اتفاق تم توقيعه في أديس أبابا عام 2010. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت إثيوبيا في بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد) [27].

وعند نشوب الحرب الأهلية في جنوب السودان، سعت إثيوبيا للوساطة بين جانبي القتال حتى تم التوصل إلى اتفاقية سلام برعاية إثيوبية في عام 2018 [28]. وعند اندلاع التظاهرات المناهضة للبشير التي أدت إلى سقوطه في أبريل 2019، توسطت إثيوبيا بين الفرقاء للوصول إلى اتفاق لتقاسم السلطة في السودان [29]. وبذلك احتفظت إثيوبيا بعلاقات وثيقة للغاية بالسودان وجنوب السودان.

وعند نشوب الحرب الأهلية في جنوب السودان، سعت إثيوبيا للوساطة بين جانبي القتال حتى تم التوصل إلى اتفاقية سلام برعاية إثيوبية في عام 2018 [28]. وعند اندلاع التظاهرات المناهضة للبشير التي أدت إلى سقوطه في أبريل 2019، توسطت إثيوبيا بين الفرقاء للوصول إلى اتفاق لتقاسم السلطة في السودان [29]. وبذلك احتفظت إثيوبيا بعلاقات وثيقة للغاية بالسودان وجنوب السودان.

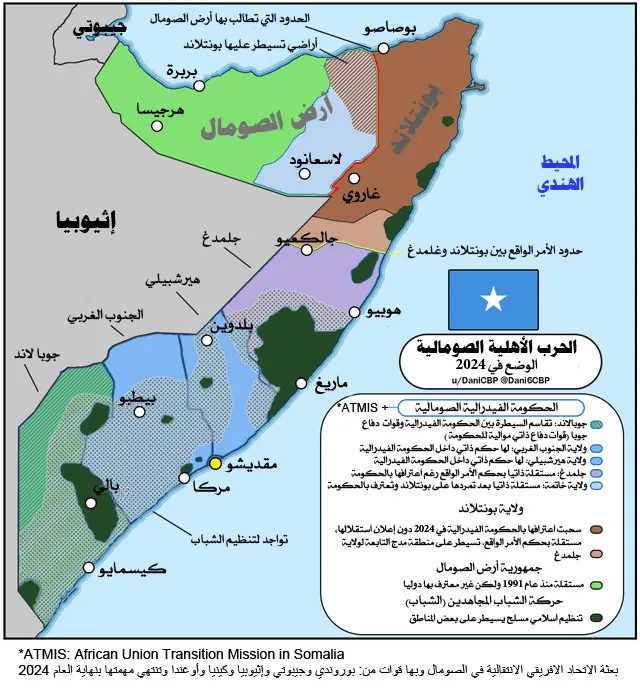

على جانب آخر، لم تقف إثيوبيا موقف المتفرج في أحداث الصومال. فقد دعمت أطرافًا مختلفة في الحرب الأهلية الصومالية التي اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991. بل وتدخلت عسكريًا بصورة مباشرة أكثر من مرة في التسعينات لمجابهة حركة تحرير أورومو الإثيوبية المعارضة [30]. وحين طلبت الحكومة الفيدرالية الانتقالية في الصومال عام 2006 دعمًا من الاتحاد الإفريقي في مواجهة الحركات الإسلامية المسلحة، ساهمت إثيوبيا بالجزء الأكبر في قوات حفظ السلام الإفريقية التي نُشرت في مقديشو. وساهمت مجددًا في القوة الإفريقية التي شُكلت عام 2011 لدعم الحكومة الفيدرالية الجديدة.

ساعد الوجود العسكري الإثيوبي في الصومال على احتواء الحركات المعارضة الإثيوبية التي تتخذ من الصومال قاعدة لها، مثل جبهة تحرير أوجادين. ومع الاستقرار النسبي في الصومال، وقع البلدان عدة اتفاقيات للتعاون الثنائي في عام 2018. ونظرًا لأن سيطرة حكومة الصومال المركزية في مقديشو تقتصر على جنوب الصومال فقط، فقد سعت إثيوبيا أيضًا إلى إقامة علاقات ودية مع جمهورية أرض الصومال (Somaliland) غير المعترف بها. ووقعت معها اتفاقًا في عام 2018 لاستغلال ميناء بربرة على ساحل خليج عدن. كذلك عمدت إثيوبيا إلى إقامة علاقات مع إقليم بونتلاند غير المعترف به. وبذلك استطاعت إثيوبيا أن يكون لها نفوذ واضح في مختلف مناطق الصومال [31].

ساعد الوجود العسكري الإثيوبي في الصومال على احتواء الحركات المعارضة الإثيوبية التي تتخذ من الصومال قاعدة لها، مثل جبهة تحرير أوجادين. ومع الاستقرار النسبي في الصومال، وقع البلدان عدة اتفاقيات للتعاون الثنائي في عام 2018. ونظرًا لأن سيطرة حكومة الصومال المركزية في مقديشو تقتصر على جنوب الصومال فقط، فقد سعت إثيوبيا أيضًا إلى إقامة علاقات ودية مع جمهورية أرض الصومال (Somaliland) غير المعترف بها. ووقعت معها اتفاقًا في عام 2018 لاستغلال ميناء بربرة على ساحل خليج عدن. كذلك عمدت إثيوبيا إلى إقامة علاقات مع إقليم بونتلاند غير المعترف به. وبذلك استطاعت إثيوبيا أن يكون لها نفوذ واضح في مختلف مناطق الصومال [31].

تغير الموقف قليلًا في عام 2024، حينما نشب خلاف بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وإثيوبيا. اندلع الخلاف على خلفية اتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال على تأجير 20 كيلومترًا مربعًا جوار ميناء بربرة لمدة خمسين عامًا لإقامة ميناء وقاعدة بحرية. وقد اعتبرت الحكومة الفيدرالية ذلك تهديدًا لسيادتها وقررت عدم الموافقة على استمرار القوات الإثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الإفريقية، التي تنتهي مدتها في نهاية عام 2024. وبدأت الحكومة الفيدرالية في تطوير العلاقات مع مصر، وهو ما استقبلته مصر بالترحيب كنوع من الضغط على إثيوبيا.

كانت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا فيما بعد استقلال إريتريا علاقات ودية، إلا أنها بدأت في التدهور بداية من العام 1997. حيث أدت الخلافات الحدودية إلى نشوب الحرب بينهما بين عامي 1998 و2000. انتهت الحرب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الجزائر والاتفاق على ترسيم الحدود. إلا أن توصيات لجنة ترسيم الحدود التي أنهت عملها عام 2002 لم تقبلها إثيوبيا، ليعود التوتر ويستمر لسنوات طويلة. إلا أن البلدين اتفقا على فتح صفحة جديدة بينهما في عام 2018 بتوقيع اتفاق سلام شامل [32].

كانت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا فيما بعد استقلال إريتريا علاقات ودية، إلا أنها بدأت في التدهور بداية من العام 1997. حيث أدت الخلافات الحدودية إلى نشوب الحرب بينهما بين عامي 1998 و2000. انتهت الحرب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الجزائر والاتفاق على ترسيم الحدود. إلا أن توصيات لجنة ترسيم الحدود التي أنهت عملها عام 2002 لم تقبلها إثيوبيا، ليعود التوتر ويستمر لسنوات طويلة. إلا أن البلدين اتفقا على فتح صفحة جديدة بينهما في عام 2018 بتوقيع اتفاق سلام شامل [32].

وهو ما مهد لبدء التعاون الاقتصادي وفتح الموانئ الإريترية لأول مرة أمام التجارة الإثيوبية. وتم إغلاق صفحة الصراع الممتد بين البلدين إلى حد كبير. وهكذا أصبحت علاقات إثيوبيا متميزة مع كامل جوارها وهو تغيير شبه كامل عما كان عليه الوضع في نهاية ثمانينات القرن الماضي. في المقابل، لم تستثمر مصر بما فيه الكفاية في علاقاتها مع نفس المحيط لأسباب عدة.

لم تكتفِ إثيوبيا بتحسين العلاقات مع جوارها فحسب، بل سعت إلى تمتين العلاقات مع الصين عبر سلسلة من الاتفاقات التجارية والاقتصادية والعسكرية في التسعينيات. بدأت الصين في بداية القرن الواحد والعشرين في تمويل مشروعات البنية التحتية الكبيرة في إثيوبيا. وكان أكبر المشروعات التي تم تمويلها من جانب الصين وبناؤها عبر شركات صينية هو مشروع سد تيكيزي. تلى ذلك استحواذ شركة صينية على حقوق التنقيب عن البترول في منطقة أوجادين.

لم تكتفِ إثيوبيا بتحسين العلاقات مع جوارها فحسب، بل سعت إلى تمتين العلاقات مع الصين عبر سلسلة من الاتفاقات التجارية والاقتصادية والعسكرية في التسعينيات. بدأت الصين في بداية القرن الواحد والعشرين في تمويل مشروعات البنية التحتية الكبيرة في إثيوبيا. وكان أكبر المشروعات التي تم تمويلها من جانب الصين وبناؤها عبر شركات صينية هو مشروع سد تيكيزي. تلى ذلك استحواذ شركة صينية على حقوق التنقيب عن البترول في منطقة أوجادين.

في عام 2013، أصبحت الصين أكبر مستثمر أجنبي مباشر في إثيوبيا، بإجمالي استثمارات تراكمية بلغت 1.1 مليار دولار [33]. وقد أدى ذلك إلى تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي قبل وفاته بأن “الصين تلعب دورًا لا يمكن استبداله في اقتصادنا”

. مكّن التعاون مع الصين إثيوبيا من تجاوز شروط تمويل البنك الدولي أو صناديق التمويل الإقليمية ومنحها فرصة كبيرة للتحرك بشكل مستقل فيما تراه يصب في مصالحها.