- مصر والنيل: الجغرافيا والمصالح

- مصر والنيل: التاريخ والمصالح

- ☑ مصر والنيل: السودان والمصالح

- مصر والنيل: إثيوبيا والمصالح

- مصر والنيل: المفاوضات والمصالح

- مصر والنيل: الطريق المسدود

- مصر والنيل: الاتفاق المستحيل

بعد أن انفردت بريطانيا تمامًا بحكم السودان عقب طرد الجيش المصري، بدأت في العمل على تأكيد فصل السودان عن مصر، وأيضًا فصل جنوب السودان عن شماله. فأنشأت قوات سودانية تتبع الحاكم العام بعد انسحاب الجيش المصري وسميت قوات الدفاع السودانية

. وعمدت حكومة السودان البريطانية إلى عزل مديريات الجنوب الثلاث تمامًا عن الشمال وجعلها منطقة منفصلة لا يدخلها إلا من تسمح له السلطات العسكرية بذلك.

كذلك مُنعت اللغة العربية في الجنوب وفُرضت الإنجليزية، وأُدخل مبشرون تابعون للكنيسة الإنجليكانية الإنجليزية للتبشير بين قبائل الجنوب. وأُهمل التعليم في الجنوب تمامًا حتى تبقى القبائل على حالتها البدائية لسهولة حكمها. كما عملت على جعل معظم تجارة الجنوب تمر عبر كينيا وأوغندا المستعمرتين آنذاك، على أمل إلحاقه بهما في المستقبل. كل ذلك كان حجر الأساس في التوتر الذي ساد العلاقات بين الشمال والجنوب.

كان السودان هو الصخرة التي تحطمت عليها مفاوضات كل الحكومات المصرية منذ عام 1924 وحتى عام 1950. كان المطلب المصري الدائم هو أن يظل السودان تحت التاج المصري لتحقيق هدف تأمين منابع النيل الذي سعى إليه جميع حكام مصر على مر العصور. ولكن كان الجانب الإنجليزي يرفض هذا الطلب دائمًا. ففي مقابل المطلب المصري، كان كل ما تتعهد به بريطانيا هو الحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل كما حدث في اتفاقية عام 1929. إلا أن هذا لم يكن كافيًا من وجهة نظر الساسة المصريين.

فشل مصطفى النحاس وكل من فاوض بريطانيا في تغيير الموقف البريطاني بالنسبة للسودان. وحتى عندما توصل الطرفان إلى معاهدة 1936، ظل وضع السودان كما هو عليه. كل ما استجد في إطار هذه الاتفاقية هو عودة كتيبة صغيرة من الجيش المصري إلى السودان كرمز لاستمرار الحكم الثنائي.

فشل مصطفى النحاس وكل من فاوض بريطانيا في تغيير الموقف البريطاني بالنسبة للسودان. وحتى عندما توصل الطرفان إلى معاهدة 1936، ظل وضع السودان كما هو عليه. كل ما استجد في إطار هذه الاتفاقية هو عودة كتيبة صغيرة من الجيش المصري إلى السودان كرمز لاستمرار الحكم الثنائي.

مرفقات: تحميل نسخة ضوئية من معاهدة [1936].

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت مصر في المطالبة بتعديل معاهدة 1936 التي سمحت لبريطانيا باستغلال مصر كقاعدة حربية طوال فترة الحرب، مما شكل عبئًا شديدًا على مالية مصر. ولخصت مطالب مصر وقتذاك في مطلبين رئيسيين، هما: 1. جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان. 2. الوحدة بين مصر والسودان.

ولم تسفر مفاوضات صدقي – بيفن في عام 1946 سوى عن حل شكلي لمسألة السودان، لم تقبله أغلبية المصريين. وبالمثل، لم تنجح مفاوضات النقراشي – كامبل في عام 1947. وقد أصرت بريطانيا في كل هذه المفاوضات على أن شرطها لحل مشكلة السودان هو أن تعترف مصر بحق السودان في تقرير مصيره، وبالتالي إمكانية استقلاله عن مصر. وهو ما رفضته جميع الحكومات المصرية المتعاقبة. وفي الوقت نفسه، استمرت بريطانيا في سياستها الأحادية في السودان، فأنشأت مجلسًا تشريعيًا للشمال دون الجنوب. وعندما وسعته لضم ممثلين للجنوب، قامت بتعيينهم من جانبها.

كانت هناك ثلاثة تيارات أساسية في السودان:

– الأول: حزب الأمة

الذي طالب بالاستقلال التام.

– الثاني: الحزب الوطني الاتحادي

الذي طالب بالاتحاد مع مصر ولكن دون فرض التاج المصري على السودان.

– الثالث: حزب الأشقاء

الذي طالب بوحدة اندماجية تامة مع مصر.

وكانت مصر ترفض التعامل أو الحديث مع أي طرف سوى حزب الأشقاء

. وعلى الجانب الآخر، كانت بريطانيا تدعم حزب الأمة

الداعي للاستقلال، وتستغل موقف مصر لبث دعايات بين أبناء السودان حول تشدد مصر ورغبتها في استعباد السودانيين.

انشغلت مصر في عامي 1948 و1949 بحرب فلسطين في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تعقد مؤتمرًا في جوبا، عاصمة الجنوب، لزعماء القبائل. سعت بريطانيا في هذا المؤتمر إلى صدور توصية بفصل الجنوب، لكنها فشلت، إذ تمسك الجنوبيون بوحدة السودان.

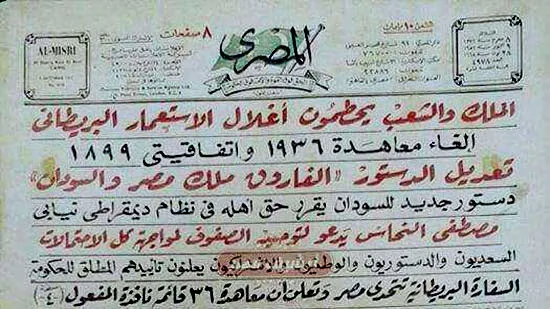

بعد فشل كل محاولات الحكومات المصرية في حل مشكلة الجلاء ووحدة وادي النيل، قررت حكومة الوفد الأخيرة في أكتوبر 1951 إلغاء معاهدة عام 1936 واتفاقية عام 1899 الخاصة بالسودان من جانب واحد.

بعد فشل كل محاولات الحكومات المصرية في حل مشكلة الجلاء ووحدة وادي النيل، قررت حكومة الوفد الأخيرة في أكتوبر 1951 إلغاء معاهدة عام 1936 واتفاقية عام 1899 الخاصة بالسودان من جانب واحد.

اشتعلت الأمور بعد هذا القرار في مصر، فاندلعت حرب عصابات ضد الإنجليز في القناة تلتها أحداث حريق القاهرة، ثم أعقب ذلك تخبط في الحكومات، مما أدى إلى قيام ثورة يوليو وخلع الملك فاروق.

كانت أولى المشكلات التي واجهت حكومة يوليو هي مشكلة الجلاء ووحدة وادي النيل التي فشل الجميع في حلها. وكانت بريطانيا قد قررت إعداد دستور للسودان كمقدمة للاستقلال (رغم بقاء القوات البريطانية) دون الرجوع إلى مصر. وقررت تطبيق هذا الدستور في نوفمبر 1952. فرأت القيادة الجديدة أنه لا بديل عن الاعتراف بحق تقرير المصير للسودان حتى يتم تفويت الفرصة على بريطانيا للانفراد بأوضاع السودان. وكان اعتراف مصر بحق تقرير المصير للسودان، وهو الشرط الذي كانت تطلبه بريطانيا دائمًا للتفاوض، ينهي الذريعة التي كانوا يتمسكون بها ويمهد للاتفاق على جلاء القوات البريطانية عن مصر.

أسفرت المباحثات عن توقيع مصر وبريطانيا في فبراير 1953 اتفاقية لتصفية الحكم الثنائي، تقرر فيها إعطاء السودان فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تبدأ بانتخابات لجمعية تأسيسية تضع دستورًا للبلاد وتقرر مستقبل العلاقة مع مصر، إما بالاستقلال أو الاتحاد معها. وخلال هذه الفترة، يتم إحلال موظفين سودانيين في حكومة السودان محل جميع الموظفين الأجانب، كما يتم سحب القوات البريطانية والمصرية (الرمزية) في نهاية الفترة. ولم تحدد الاتفاقية الحدود بين مصر والسودان، لسابق تحديدها في اتفاقية 1899، وهو ما سيشكل نواة للخلاف بين البلدين على منطقة مثلث حلايب وشلاتين لاحقًا [1].

أسفرت المباحثات عن توقيع مصر وبريطانيا في فبراير 1953 اتفاقية لتصفية الحكم الثنائي، تقرر فيها إعطاء السودان فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تبدأ بانتخابات لجمعية تأسيسية تضع دستورًا للبلاد وتقرر مستقبل العلاقة مع مصر، إما بالاستقلال أو الاتحاد معها. وخلال هذه الفترة، يتم إحلال موظفين سودانيين في حكومة السودان محل جميع الموظفين الأجانب، كما يتم سحب القوات البريطانية والمصرية (الرمزية) في نهاية الفترة. ولم تحدد الاتفاقية الحدود بين مصر والسودان، لسابق تحديدها في اتفاقية 1899، وهو ما سيشكل نواة للخلاف بين البلدين على منطقة مثلث حلايب وشلاتين لاحقًا [1].

خلال التحضير للانتخابات، استدعت حكومة مصر رؤساء الأحزاب الرئيسية في القاهرة ونجحت في جمع صفوف المطالبين بالاتحاد مع مصر في حزب واحد هو الحزب الوطني الاتحادي. ونجح الحزب في اكتساح الانتخابات في نوفمبر 1953، وتوقع الجميع أن تكون الوحدة أمرًا واقعًا في نهاية فترة الانتقال.

خلال التحضير للانتخابات، استدعت حكومة مصر رؤساء الأحزاب الرئيسية في القاهرة ونجحت في جمع صفوف المطالبين بالاتحاد مع مصر في حزب واحد هو الحزب الوطني الاتحادي. ونجح الحزب في اكتساح الانتخابات في نوفمبر 1953، وتوقع الجميع أن تكون الوحدة أمرًا واقعًا في نهاية فترة الانتقال.

لكن في مارس 1954، وقعت الأزمة الداخلية بين مجلس قيادة الثورة ومحمد نجيب، والتي انتهت بإبعاده عن الرئاسة. أثر ذلك تأثيرًا عنيفًا على السودانيين، نظرًا لتعلقهم بشخصية محمد نجيب، حيث كان يمثل رمزًا لوحدة وادي النيل، كون والدته سودانية [2].

أيضًا، كانت سياسة صلاح سالم، عضو مجلس قيادة الثورة الذي كُلِّف بملف السودان، سببًا آخر في نفور السودانيين من الحكم الجديد في مصر، على الرغم من نجاحها في توحيد الصفوف خلف مصر في البداية. حيث إنه بعد الخلاف مع نجيب، اتجه إلى استخدام أساليب الترهيب والضغط على السودانيين، مما زاد من قوة الاتجاهات المنادية بالاستقلال.

أيضًا، كانت سياسة صلاح سالم، عضو مجلس قيادة الثورة الذي كُلِّف بملف السودان، سببًا آخر في نفور السودانيين من الحكم الجديد في مصر، على الرغم من نجاحها في توحيد الصفوف خلف مصر في البداية. حيث إنه بعد الخلاف مع نجيب، اتجه إلى استخدام أساليب الترهيب والضغط على السودانيين، مما زاد من قوة الاتجاهات المنادية بالاستقلال.

بعد اكتمال انسحاب القوات البريطانية والمصرية في نوفمبر 1955، أصدر مجلس النواب السوداني قرارًا بإعلان استقلال السودان، وأصبح السودان مستقلًا رسميًا بحلول أول يناير 1956. واعترفت مصر بهذا الاستقلال فورًا، وبدأ فصل جديد في قصة النيل [3].

العلاقات المصرية السودانية: صعودًا وهبوطًا

كان كل ما سبق عاملاً مرجحًا للنظام الجديد في مصر بتفضيل خيار إقامة سد كبير عند أسوان لتخزين مياه الفيضان كاملة والاستفادة بها عوضًا عن خيار مشروعات التخزين في أعالي النيل [4]. وهو ما بدأ السعي في تنفيذه منذ نهاية عام 1953. كان ذلك أولى محطات اختبار العلاقات بين مصر والسودان المستقل حديثًا. حيث كانت قد بدأت مفاوضات بين مصر وحكومة السودان بخصوص السد العالي في سبتمبر 1954 ولم تكلل بالنجاح. حيث اشترط البنك الدولي وقتها وقبل سحب عرضه بتمويل مشروع السد العالي عقد اتفاقية بين البلدين بخصوصه، كونه سيؤثر على مجتمعات سكان النوبة في أقصى شمال السودان.

تزامن ذلك مع قرار السودان في نفس العام بالسعي في إنشاء خزان الرصيرص على النيل الأزرق للتوسع في مشروعات الجزيرة الزراعية وكان قد سعى كذلك للحصول على تمويل من البنك الدولي له. وبعد عدة جولات من المفاوضات غير الناجحة اتفق الطرفان أخيرًا في عام 1959 ووقعت الاتفاقية بينهما تحت اسم اتفاقية الاستغلال الكامل لمياه النيل

[5].

كان أهم ما ورد في هذه الاتفاقية:

- اتفاق على إنشاء السد العالي في مصر وخزان الرصيرص في السودان، وكذلك أي منشآت أخرى ضرورية لتمكين السودان من الاستفادة من حصته في المياه.

- اقتُسمت المياه الزائدة التي ستنتج عن إنشاء السد العالي بين البلدين بواقع 7.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لمصر و14.5 مليار متر مكعب سنويًا للسودان، بالإضافة إلى الحقوق المكتسبة للبلدين في مياه النيل من قبل، لتصبح حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب والسودان 18.5 مليار متر مكعب.

- تكفل مصر بدفع تعويض قدره 15 مليون جنيه مصري للسكان المتضررين من بحيرة السد العالي في السودان.

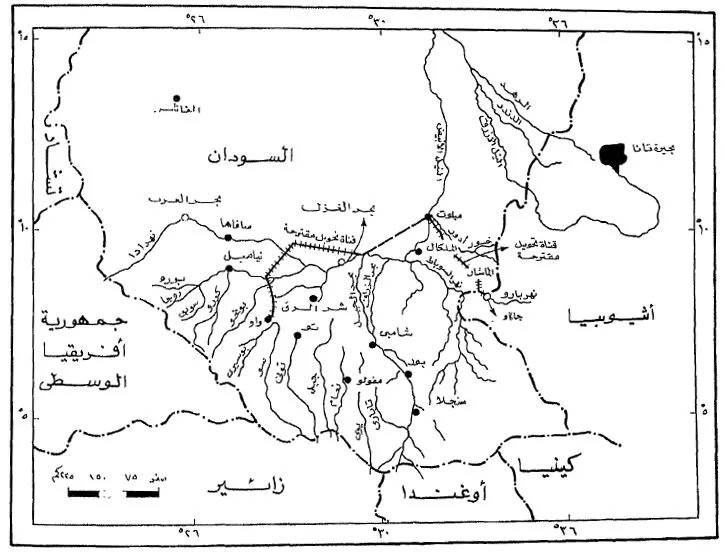

- إنشاء مشروعات لتقليل فقد المياه في منطقة مستنقعات بحر الغزال وبحر العرب وبحر الزراف، وتكون تكلفتها مناصفة بين البلدين، على أن يتقاسما بالتساوي النفع العائد من هذه المشروعات.

- تنازل مصر عن إدارة وتشغيل خزان جبل الأولياء وتسليمه للسودان.

- اتفاق على أنه في حال مطالبة أي من بلدان حوض النيل الأخرى بحصة من مياه النيل، يجب على البلدين الوصول لموقف موحد منها. وفي حال الموافقة على هذه المطالبة، تخصم الحصة الجديدة من حصة البلدين بالتساوي.

مرفقات: الاطلاع على نص اتفاقية الاستغلال الكامل لمياه النيل [1959].

اعترضت إثيوبيا بشدة على هذه الاتفاقية، وقامت بريطانيا نيابة عن كينيا وتنجانيقا وأوغندا بتقديم مذكرة رسمية [6] تحفظ فيها حقوق هذه الدول في استغلال مياه النيل، وتدعو إلى مؤتمر دولي لمناقشة إنشاء هيئة دولية لإدارة مياه النيل [7].

اعترضت إثيوبيا بشدة على هذه الاتفاقية، وقامت بريطانيا نيابة عن كينيا وتنجانيقا وأوغندا بتقديم مذكرة رسمية [6] تحفظ فيها حقوق هذه الدول في استغلال مياه النيل، وتدعو إلى مؤتمر دولي لمناقشة إنشاء هيئة دولية لإدارة مياه النيل [7].

وفي إطار هذه الاتفاقية، أنشأ السودان سد خشم القربة على نهر عطبرة لاستغلاله في ري مشروع حلفا الجديدة الزراعي. وتم توطين سكان النوبة المتضررين من السد العالي من الجانب السوداني في تلك المنطقة. واكتمل هذا المشروع عام 1963.

في إطار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، التي أنشأتها اتفاقية عام 1959، تم إعادة دراسة مشروعات زيادة إيراد النهر التي طرحها تقرير وزارة الأشغال العمومية في مصر عام 1946. وكان أهمها ثلاثة مشروعات تقع جميعها داخل حدود السودان وتوفر 18 مليار متر مكعب سنويًا بعد انتهائها، وهي: مشروع قناة جونجلي، ومشروع مشار، ومشروع بحر الغزال. لم يتم التشاور بشأن بدء تنفيذ هذه المشروعات إلا في عام 1974 في عهد جعفر النميري [8].

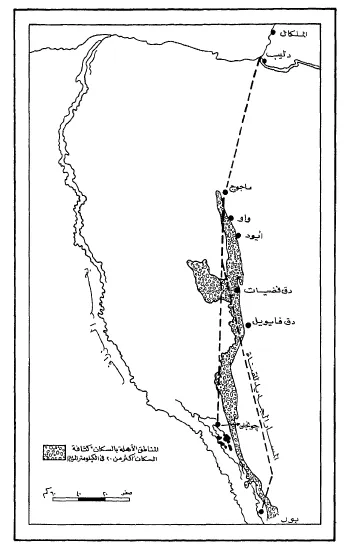

تم الاستقرار أخيراً على البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من قناة جونجلي، وهي قناة بطول 280 كيلومتراً بين مدينتي جونجلي وملكال في جنوب السودان. وكان المخطط أن تؤدي القناة إلى توفير نحو 3.8 مليار متر مكعب من المياه التي تضيع في المستنقعات، وتجفيف مليون ونصف فدان من أراضي المستنقعات الصالحة للزراعة. كما يمكن توسيع القناة في مرحلة لاحقة بما يسمح بتوفير 7 مليارات متر مكعب من المياه، إلا أن ذلك مرهون ببناء سد عند بحيرة ألبرت بما يسمح بزيادة كميات المياه الواردة في النيل الأبيض [9].

تم الاستقرار أخيراً على البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من قناة جونجلي، وهي قناة بطول 280 كيلومتراً بين مدينتي جونجلي وملكال في جنوب السودان. وكان المخطط أن تؤدي القناة إلى توفير نحو 3.8 مليار متر مكعب من المياه التي تضيع في المستنقعات، وتجفيف مليون ونصف فدان من أراضي المستنقعات الصالحة للزراعة. كما يمكن توسيع القناة في مرحلة لاحقة بما يسمح بتوفير 7 مليارات متر مكعب من المياه، إلا أن ذلك مرهون ببناء سد عند بحيرة ألبرت بما يسمح بزيادة كميات المياه الواردة في النيل الأبيض [9].

لاقى هذا المشروع اعتراضًا شديدًا من القبائل المحلية التي تعتمد على الزراعة الموسمية والرعي وصيد الأسماك في هذه المنطقة، والتي سيؤدي المشروع إلى تجفيف مناطق منها وتغيير نمط الحياة بها [10]. وقد حاولت حكومتا البلدين الوصول إلى حل وسط عبر تغيير مسار القناة لتبدأ من مدينة بور، وهو ما أدى إلى زيادة مسارها إلى 360 كم.

لاقى هذا المشروع اعتراضًا شديدًا من القبائل المحلية التي تعتمد على الزراعة الموسمية والرعي وصيد الأسماك في هذه المنطقة، والتي سيؤدي المشروع إلى تجفيف مناطق منها وتغيير نمط الحياة بها [10]. وقد حاولت حكومتا البلدين الوصول إلى حل وسط عبر تغيير مسار القناة لتبدأ من مدينة بور، وهو ما أدى إلى زيادة مسارها إلى 360 كم.

بدأ تنفيذ القناة فعلًا عام 1978، إلا أن اشتداد الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 1983 وهجوم عناصر الجيش الشعبي لتحرير السودان على الحفار العامل في المشروع وتدميره أوقفا كل شيء. توقف المشروع بعد حفر حوالي 260 كم من مسار القناة. ونُسي المشروع تمامًا بعد ذلك في خضم الصراع بين حكومة السودان ومتمردي الجنوب حتى توقيع اتفاق السلام الشامل عام 2005، والذي أدى في النهاية إلى استقلال جنوب السودان عام 2011. وأصبح المشروع يقع في أراضي هذه الدولة الوليدة [11].

في نفس الفترة [نهاية السبعينيات] بدأ السودان في دراسة إنشاء سد عند الجندل الرابع قرب مدينة مروي في شمال السودان. وهي الفكرة التي طرحت قبل ذلك مرارًا في دراسات فنية مختلفة. ويوفر هذا السد توليد الكهرباء والري استكمالًا للمشروعات التي تكفل استغلال السودان لكامل حصته وفقًا لاتفاقية 1959. إلا أن نقص التمويل والانشغال بالحرب الأهلية في الجنوب أجل المشروع عدة مرات ولم يبدأ تنفيذه إلا عام 2003. وقد اكتمل هذا المشروع عام 2010 ويساهم بحوالي 40% من الكهرباء المنتجة حاليًا في السودان. كذلك عمل السودان على تعلية خزان الرصيرص بما يمكنها من رفع قدرته على تخزين المياه من 3 مليارات متر مكعب إلى 7 مليارات. واكتمل هذا المشروع عام 2013.

شاب التوتر العلاقات بين مصر والسودان لفترات طويلة عقب انقلاب الإنقاذ في يونيو 1989 ووصول عمر البشير إلى السلطة. واستولى السودان في عام 1993 على مكاتب الري المصرية الواقعة على النيل وروافده في الأراضي السودانية. ثم أثار نظام البشير مسألة مثلث حلايب وتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأنه.

شاب التوتر العلاقات بين مصر والسودان لفترات طويلة عقب انقلاب الإنقاذ في يونيو 1989 ووصول عمر البشير إلى السلطة. واستولى السودان في عام 1993 على مكاتب الري المصرية الواقعة على النيل وروافده في الأراضي السودانية. ثم أثار نظام البشير مسألة مثلث حلايب وتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأنه.

وصل التوتر بين البلدين ذروته عقب محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا بسبب إيواء السودان لمنفذي العملية ورفضه تسليمهم لمصر [12]. ولم تبدأ العلاقات في التحسن التدريجي إلا مع عام 2003 ثم توقيع اتفاق الحريات الأربع بين البلدين في عام 2004. استمرت العلاقات في التحسن حتى بدأ الحديث عن عزم إثيوبيا إنشاء سد على النيل الأزرق، وكان ذلك فصلاً جديدًا في العلاقات بين البلدين.