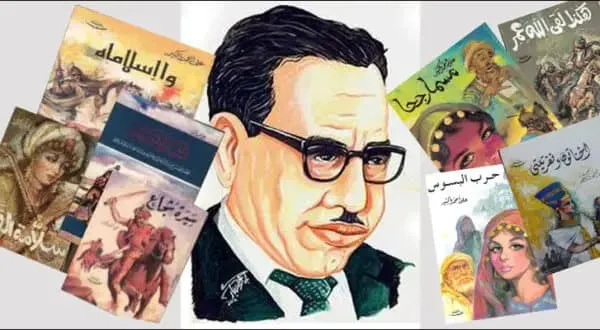

ربما كان ومازال واحدًا من أشهر الأسماء الرنانة في تاريخ الأدب المصري أخر ثلثي قرن.. ليه؟! ماعرفش! (بصوت الفنان “فؤاد المهندس”)، إنه الأديب الروائي الأمثل “علي أحمد باكثير!”.

نعم.. هو!

كثير مننا يعلم ويحفظ جيدًا جدًا اسمه بسبب سطوة وزارة التعليم المصرية عليه قديمًا -أو الدولة بمعنى أصح- التي فرضت أعماله وغيره من ديناصورات الأدب العربي علينا فرضًا في المقررات الدراسية، واضطررنا لتحملها قسرًا واستذكارها ومن ثم الاختبار فيها، بالرغم من سخافتها وثقلها علينا وقتها، طمعًا في النجاح والفكاك من الدراسة بأسرها!

الغريب أنه بعد ثلث قرن من نهاية رحلة التعليم الأساسي لي ولغيري، أحاول الآن وعلى استحياء إعادة استكشاف أدب الأستاذ باكثير لنفسي ولقليل من الناس حولي، والحق يقال، إنني لن أحتاج لتغيير رأيي كثيرًا عما كان وأنا طفلًا منذ عشرات السنوات، قبل أن أكون شخصيتي الحالية.

أعمال باكثير تحول الكثير منها إلى أعمال فنية كبيرة وملونة وقتما كانت الألوان شيئا نادرًا جدًا، بالذات الدينية منها والتاريخية، وأُسند تمثيلها لعمالقة الفن وقتها، وفوق ذلك كرر التلفزيون المصري عرضها سنويًا وقت العيد في ذروة وقت المشاهدة في وقت انعدمت فيه المنافسة التلفزيونية عربيًا، وربما شاهدها معنا سكان العالم العربي كله مرغمين أيضا مثلنا ونحن بمصر، وبدل المرة ثمانية عشرة على الأقل.

ومع ذلك كله، تكرر طبعا وقع اسم الأستاذ باكثير -وهو غالبا اسم ذو أصل باكستاني والله أعلم- هو وزملاءه على آذان هذا الجيل (من مواليد السبعينيات والثمانينيات وأوائل التسعينيات) ما يقرب من ثلاثين لأربعين مرة على الأقل، وولد هذا بشكل فطري انطباعًا داخلنا شبه كاذب على وجود “ثراء” أدبي -غير موجود بالمرة- في أدبه، في رأيي الشخصي المتواضع، (نعم.. أرفض أن احتفظ لنفسي وأبخل به على القارئ!)

للأمانة فمسرحيات باكثير المكتوبة تحمل فعلًا قدرا معتبرًا من الأدب الرفيع والمحترم والممتع كـ “سر الحاكم بأمر الله” و”شيرلوك الجديد” و”فاوست الجديد”، و”الفردوس المفقود” و”الفرعون الموعود”، عكس رواياته وقصصه التي آراها مجدبة وفقيرة وشديدة النمطية والملل، كرواية “ليلة النهر” أو “الدنيا فوضى” أو مسرحية “دكتور حازم” وغيرها الكثير (إن لم يكن السواد الأعظم منها).

ليس باكثير فحسب، أريد أن اذكر أيضًا محمد عبد الحليم عبد الله في مَعْرِض حديثي عن بعض أدباء “أسطورة جيل أدباء وشعراء الستينيات” الذي نال بعضهم للأسف سمعة أدبية كبيرة ومبالغ فيها عن واقع قيمتهم الأدبية (الكبيرة أساسًا طبعًا)، فعبد الله مثلا في رواياته التي يغلب عليها طابع مأساوي بشكل مفرط جدير بشخص يكتب في عشرينيات القرن الحادي والعشرين وليس قبلها بستين عامًا وقتما كان الخير وفيرًا جدًا، وكان الجنيه المصري شامخًا أمام الدولار الأميركي “الهلفوت” وكانت مصر أفضل شأنًا وبكثير عن الآن، بالرغم من نكبتها في حكم شمولي سلطوي غاشم وقتها (بعكس الآن طبعًا والحمد لله كثيرًا)، لكن ليس هذا هو بيت القصيد، فبخلاف هذا تجد إن عبد الله يغرق القارئ البائس لقصصه في أوصاف مكانية وجغرافية لا أول ولا أخر لها، بل ولا داعي لها أصلًا! تجده مثلا معني جدا بالـ”ديكور” وتنسيق المناظر، ومواء القطة السوداء وسقوط ورق الشجر الأصفر وتصفير الريح، وتكاثف السحاب وأرجحة الباب الخشبي القديم، أكثر من اهتمامه بالدراما والصراع والحوار ورسم الشخصيات والبناء الدارمي وتطورها مثل هذه الأمور الثانوية التافهة طبعا!

ولا عجب أن يسطر الملل والرتابة على قطاعات كبيرة من كتابات شهيرة معتبرة من أدباء الستينيات هؤلاء (ليس كلهم طبعًا) جعلت القارئ من مواليد السبعينيات والثمانينيات -وطبعا التسعينيات وما بعدها- ينفر من مثل هذه الكتابات ومثل هذا الأدب، الذي سيطر على المشهد الثقافي في الوقت الذي لم يكن يدفع فيه الكاتب مليمًا الى الناشر، بعكس ما يحدث منذ عشرون عاما في مصر، وطبعًا كان عدد الكتاب أقل بنسبة 95% مثلا عن الآن، ولم يكن لدى القارئ العربي خيارات عديدة، بالرغم من تعدد المطبوعات الصحية، أضف إلى ذلك حلولهم ضيوفًا دائمين على وسائل الإعلام القليلة وقتها التي كانت تحتكر أبصار وآذان الناس.

هذا وذاك وأمور أخرى كثيرة فعلًا جعلتني أتجرأ أخيرًا وأهاجم أصنامًا عالية في عالم الآدب -كما هاجمنا وسنهاجم أصناما مثلها في الدين أو السياسة- وأصيح متبرمًا ومستاءً من سطوتهم قائلًا: يكفي هذا.. هذا كثير جدًا.. يا باكثير!

أعتقد إننا كقراء في هذا العصر نحتاج مراجعات أدبية حديثة ومحايدة وشجاعة جديدة لكثير من الثوابت، سواء في الأدب والفن أو السياسة والدين.

فهل من مبادر؟

وللحديث بقية إن كان في العمر بقية..!