هذا المقال هو نتيجة الجدل الحاد الذي أثارته تصريحات أو مواقف مونيكا حنا، التي سعت إلى تقديم نفسها كواجهة لتحرير علم المصريات من الهيمنة الغربية. لكن، كما يُظهر التحليل الدقيق، (وبعد متابعة أكثر لما تقوله مونيكا حنا) فإن هذا النوع من الخطاب، على الرغم من شعاراته “التحررية”، يقودنا إلى متاهات أبعد ما تكون عن البحث العلمي الموضوعي، بل وحتى عن مفهوم القومية بمفهوم مصر للمصريين.

الحضارة المصرية ليست اختراعًا أيديولوجيًا يمكن تصفيته أو إعادة كتابته وفق حسابات سياسية أو مرايا أيديولوجية خارجية. إنها نتاج صناعها الحقيقيين: أجداد الشعب الذي عاش على هذه الأرض عبر آلاف السنين، الذين أثروا وتأثروا، امتزجوا وتفاعلوا مع محيطهم، لكن الأصل هنا، في الجذور المحلية، لا يمكن نفيه أو محوه.

إن محاولة إلغاء هذا الأصل أو إعادة تفسيره بشكل أفروسنتريك، باسم نقد الهيمنة الغربية، ليست تحريرًا للعلم بل إخضاعه لتيار أيديولوجي يساري مريض ومتطرف، يخلط بين تصحيح التاريخ وتصفية حسابات مع الرجل الغربي نتيجة مواقف استعمارية تاريخية.

هذا البحث يسعى إلى استعادة الموضوعية العلمية في علم المصريات، من خلال الاعتراف الكامل بالمنهج الغربي الذي أنقذ التراث، وفي الوقت ذاته تأكيد مصرية الحضارة وأصالتها المحلية، بعيدًا عن كل محاولات الاستلاب الأيديولوجي سواء باسم المركزية الأوروبية أو باسم ما يمكن تسميته بـ“النازية السوداء” المعرفية.

النازية السوداء

مصطلح “النازية السوداء” في هذا السياق يعني: أيديولوجيَا أفروسنتريك: تحاول إعادة تفسير الحضارة المصرية القديمة باعتبارها ملكًا للسود، كرد فعل على الصدمات التاريخية المتعلقة بالاستعمار والعبودية.

مشروع معرفي استبدادي: يشبه النازية من حيث الطبيعة التسلطية في فرض سرد تاريخي عرقي، بعيدًا عن البحث العلمي الموضوعي.

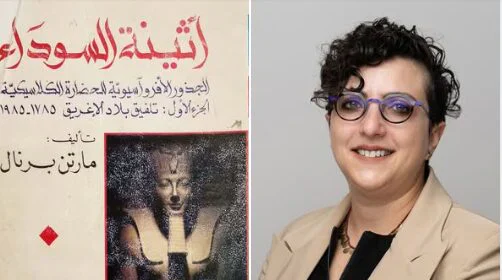

وأنا أستمع إلى مونيكا حنا تذكرت كتاب «أثينا السوداء» لمارتن بيرنال، وهو مترجم إلى العربية وصدر عن المجلس الأعلى للثقافة ضمن المشروع القومي للترجمة، وكانت أول طبعة له حوالي عام 1998. تقوم فكرته الأساسية على رفض أن تكون الحضارة الإغريقية، وفي قلبها منتجها الفلسفي والأدبي، ذات أصل «آري»، والقول إنها ذات جذور مصرية — وهذه هي الشطحة الأولى. ثم تتطور الفكرة إلى الادعاء بأن أصل الحضارة المصرية نفسه «إفريقي أسود»، فتُصبح «أثينا سوداء» في نهاية المطاف.

عندما تصفحت هذا الكتاب أول مرة، اعتبرته طرافة فكرية غير مزعجة في وقتها. لكن من «أثينا السوداء» إلى ظهور نظريات يتزايد المنتمون إليها، خلاصتها تفوق «العرق الأسود»، وأن الرجولة والأنوثة في كمالهما، بل الإنسان في صورته الكاملة، هو الإنسان الأسود قبل أن تظهر «طفرات جينية» -على حد زعمهم- تنقص من كماله وتشوه خلقته وكيانه. أي والله!

وهنا يبرز الخطر المنهجي الحقيقي: تحويل علم المصريات من حقل بحث يعتمد على الأدلة الأثرية واللغوية إلى أداة لتصفية حسابات أيديولوجية، أو إلى تبريرات نفسية لحالة معينة تعيشها أفريقيا… فـ”معلش يا جماعة”!

من شامبليون إلى القرن العشرين

1. چان فرانسوا شامبليون (1790–1832)

فك رموز اللغة المصرية القديمة، عام 1922، عبر حجر رشيد اعتمادًا على المقارنة بين اليونانية والقبطية، في منافسة علمية حادة بينه والإنجليزي توماس يونج (Thomas Young)، الذي كان صاحب فضل علمي لا يذكر كثيرًا اليوم للأسف في فهم طبيعة اللغة الديموطيقية، ولا في مساهماته في فك رموز لغات قديمة أخرى مثل الفارسية المكتوبة بخط مسماري. أتاح هذا الاكتشاف فتح نافذة لفهم النصوص المنقوشة على المعابد والمومياوات، وأعتبر المفتاح لإحياء التراث المصري.

2. أوجوست مارييت (Auguste Mariette, 1821–1881)

مؤسس مصلحة الآثار المصرية ومتحف القاهرة، أنقذ الآثار من النهب. أسس أول مناهج منظمة للحفريات والتنقيب، وقواعد علم المصريات الحديث.

3. جاستون ماسبيرو (Gaston Maspero, 1846–1916)

المدير العام للآثار، مؤسس المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO). اكتشف خزائن الملوك في دير البحري، ونشر نصوص الأهرام (Pyramid Texts). وقف ضد تهريب الآثار، وسعى لحماية التراث الأثري.

4. سير فليندرز پتري (Sir Flinders Petrie, 1853–1942)

رائد المنهج العلمي الأركيولوجي، وطور مبدأ “datation séquentielle” لترتيب المواقع الأثرية. حفّر مواقع مثل ناقدة، ودعم اكتشافات ما قبل الأسرات (Égypte prédynastique)، ودرس التصميم الهندسي للأهرامات بدقة علمية.

الإسهامات المصرية الحديثة

1. سليم حسن (1886–1961)

أول مصري يتولى منصب مدير الآثار، جمع بين المنهج الغربي والمعرفة المحلية. ألف “موسوعة مصر القديمة”، عمل مرجعي لا يزال الأساس للبحث المصري.

2. كمال الملاخ (1918–1987)

اكتشف مراكب الشمس، وأعاد إحياء المتاحف المصرية. ركز على السياق الثقافي والرمزي للآثار.

3. التعاون البحثي المعاصر مع الغرب

مشروع Projet de radiographie muonique ScIDEP: تصوير الأهرامات باستخدام الميونات، تعاون بين علماء مصريين ودوليين.

اكتشاف فراغ كبير داخل هرم خوفو: اعتماد على تقنيات ميون حديثة، بمشاركة فرق دولية (يابان وفرنسا).

دراسات فلكية حديثة للأهرامات: مسوحات دقيقة تحدد محاور الأهرامات بالنسبة للنجم القطبي، تعاون دولي بين باحثين مصريين وأجانب.

التبادل الأكاديمي والبرامج المشتركة: جامعة القاهرة مع جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ومحاضرات زاهي حواس في جامعات كولومبيا وأكسفورد.

النقد الأيديولوجي

المركزية الأوروبية: النقد مشروع لكنه يجب أن يبقى في إطار علمي موضوعي.

الأفروسنتريك المتطرف (“النازية السوداء”): إعادة تفسير الحضارة المصرية كحضارة سوداء خالصة، وإفراغها من أصالتها المحلية.

أثر على البحث العلمي:

يمكن أن يُحول علم المصريات من دراسة موضوعية إلى أداة تصفية حسابات أيديولوجية، ويضغط على الباحثين لقبول روايات تاريخية مفبركة.

أبحاث خلود الجمال ونقد مزاعم الأفروسنتريك

من بين الجهود المصرية الحديثة لمواجهة الأيديولوجيا الأفروسنتريك، برزت أعمال الدكتورة خلود الجمال، الباحثة في علم المصريات بجامعة الفيوم، التي قدمت دراسات أكاديمية منهجية ردّت على مزاعم أن الحضارة المصرية القديمة كانت “إفريقية بالكامل” بمعزل عن أصالتها المحلية.

في أبحاثها، مثل دراسة: “Afrocentric Claims Against Ancient Egyptian Civilization: A Study in Historical Evaluation and Analytical Refutation”، تناولت خلود الجمال مقارنة دقيقة بين الحضارة المصرية وممالك كوش القديمة، وأظهرت أن مصرية الحضارة أصلية محلية قائمة على الشعب الذي عاش على هذه الأرض عبر آلاف السنين، وأن المزاعم الأفروسنتريك تمثل محاولة لتصفية هذه الأصالة تحت ذرائع أيديولوجية.

تعتبر هذه الأعمال مثالًا حيًا على البحث العلمي المصري المحلي الذي يحمي أصالة الحضارة المصرية، ويعيد التوازن بين الاعتراف بالمساهمات الغربية في علم المصريات، وتمكين الباحث المحلي من الدفاع عن التراث الوطني بأسلوب أكاديمي موضوعي، بعيدًا عن أي إسقاطات أيديولوجية.

حماية أصالة المصريات من الأيديولوجيا

علم المصريات ليس ملكا لأي أيديولوجيَا، سواء كانت يسارية أو يمينية، عرقية متطرفة. بل هو في جوهره مشروع علمي عالمي يعتمد على الدليل والبرهان، ويهدف إلى حماية الذاكرة الإنسانية من التشويه، وليس لخدمة أي سردية سياسية أو أيديولوجية.

الحضارة المصرية ابنة أرضها وبناة شعبها عبر آلاف السنين، بكل ما حملت من تمازج طبيعي واستمرارية حضارية، ولا يمكن نفيها أو اختزالها في أي مشروع أيديولوجي—سواء كان:

– أفروسنتريك يسعى لتعويض نفسي على حساب الحقائق.

– قومي متشنج ينفي الاختلاط والتفاعل الحضاري، وأداة استعلاء مقابل خطابات غبية أخرى.

– قومية عروبية مفتعلة كانت نتائجها تشوية الذاكرة، وفرض أجندات سياسية وزعامات حنجورية، ما زالت كل المنطقة تعاني من نتائجها،

– سرديات صهيونية أشد سخف من الجميع على أساس أصل سطوري توراتي، صهيو مسيحي، منتعش اليوم، يعيدنا إلى ما قبل المنهج العلمي لصالح عوالم الحروب الدينية من جديد.

– أو أي قراءة خارجية أو محلية تُحول التاريخ إلى أداة تصفية حسابات.

وفي زمن تنتجه الأيديولوجيات أكثر مما تنتجه الحقائق، يصبح علم المصريات الضمانة الوحيدة لبناء هُوِيَّة مصرية أصيلة

هوية مصرية قائمة على الأصل المحلي للتراث الحضاري، ومنهج علمي قادر على كشف الحقيقة وصيانتها، دون الانزلاق إلى خطاب صراعي مع الغرب أو أي طرف آخر. وبذلك، يُصبح هدف الباحث المصري هو استعادة علم المصريات بوصفه علما مصريًا عالميًا: مصريًا من حيث الجذور، وعالميًا من حيث المنهج، بعيدًا عن أي مشروع يسعى لإعادة تشكيل التاريخ لخدمة لحظة أيديولوجية عابرة.

من شامبليون وبيترى إلى المشاريع الحديثة بالتصوير بالميونات والفلك الأثري، يظهر أن المنهج الغربي لم يكن مجرد هيمنة بل إنقاذ منهجي للتراث.

في الوقت نفسه، يجب الحذر من أي خطاب يحول العلم إلى أداة أيديولوجية، مثل ما أسميته أنا “النازية السوداء” المعرفية، التي تفرغ الحضارة المصرية من عمقها المحلي.

المفتاح هو التوازن بين الاعتراف بالمنهج الغربي العريق، وتمكين الباحث المصري، والحفاظ على أصالة الحضارة المصرية، بعيدًا عن كل محاولات الاستلاب الأيديولوجي.