- مصر والنيل: الجغرافيا والمصالح

- ☑ مصر والنيل: التاريخ والمصالح

- مصر والنيل: السودان والمصالح

- مصر والنيل: إثيوبيا والمصالح

- مصر والنيل: المفاوضات والمصالح

- مصر والنيل: الطريق المسدود

- مصر والنيل: الاتفاق المستحيل

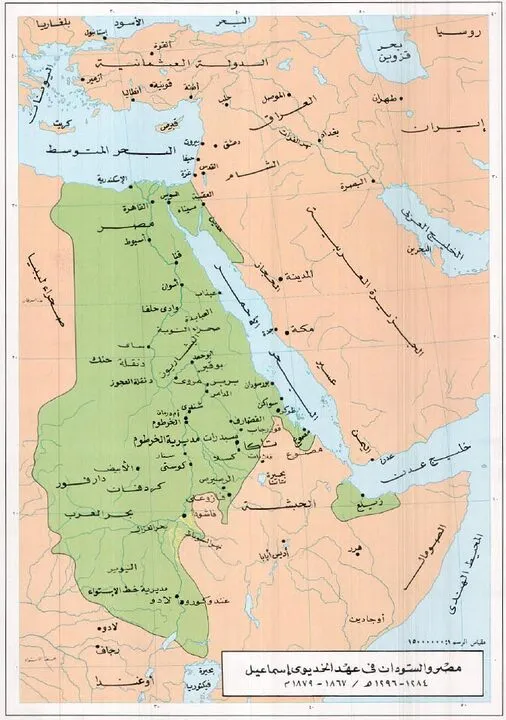

كما أسلفنا، فإن حياة مصر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنهر النيل. لذلك، ومنذ أقدم العصور، كانت أعين حكام مصر تمتد نحو الجنوب لتأمين منابع النيل التي كانت ما تزال مجهولة في وقتهم. فنجد أن ملوك مصر القدماء كانوا في أوقات الازدهار دائمًا ما يبسطون نفوذهم على النوبة. ومعبد رمسيس الثاني الهائل بأبو سنبل في أقصى جنوب مصر شاهد على نفوذ المصريين القدماء في هذه المنطقة. وعبر تاريخ مصر حتى العصور الوسطى، كانت النوبة في معظم الفترات تابعة لحكام مصر، ولم يتجاوز الحكم المصري النوبة إلى ما وراءها، حيث ربوع السودان الشاسعة، إلا في فترة حكم الوالي محمد علي. فمحمد علي، في طموحه لبناء إمبراطورية عظيمة في المشرق، كان، ككل من سبقه، ينظر إلى منابع النيل.

بدأ محمد علي في إرسال الحملات إلى السودان، أولًا للقضاء على بقايا المماليك الذين فروا إلى هناك بعد مذبحة القلعة في عام 1811، ثم لاحقًا لضم السودان إلى حكمه. ففي عام 1820، انطلقت حملة بقيادة إسماعيل كامل بن محمد علي عبر النوبة، وتمكنت الحملة بنهاية عام 1823 من إدخال النوبة وسنار وكردفان ودارفور في الحكم المصري. وأسس محمد علي مدينة الخرطوم كعاصمة جديدة للبلاد نظرًا لموقعها الاستراتيجي عند ملتقى النيلين الأزرق والأبيض.

عند وصول الخديوي إسماعيل إلى الحكم، قرر استكمال فتوحات جده محمد علي، واستطاع ضم سواكن ومصوع على ساحل البحر الأحمر شرقًا، وبحر الغزال وفاشودة جنوبًا حتى الوصول إلى مشارف بحيرة فكتوريا، مؤمنًا بذلك منابع النيل الاستوائية. كما نظر أيضًا نحو هضبة الحبشة، حيث منابع النيل الأزرق، وجرد حملة كبيرة خاضت العديد من المعارك مع الإثيوبيين بين عامي 1874 و1876، إلا أنها باءت بفشل كبير ولم تستطع تحقيق أيٍّ من أهدافها [1].

عند وصول الخديوي إسماعيل إلى الحكم، قرر استكمال فتوحات جده محمد علي، واستطاع ضم سواكن ومصوع على ساحل البحر الأحمر شرقًا، وبحر الغزال وفاشودة جنوبًا حتى الوصول إلى مشارف بحيرة فكتوريا، مؤمنًا بذلك منابع النيل الاستوائية. كما نظر أيضًا نحو هضبة الحبشة، حيث منابع النيل الأزرق، وجرد حملة كبيرة خاضت العديد من المعارك مع الإثيوبيين بين عامي 1874 و1876، إلا أنها باءت بفشل كبير ولم تستطع تحقيق أيٍّ من أهدافها [1].

اعترفت بريطانيا في معاهدتها مع مصر عام 1877 بسيادة مصر على السودان وعلى ساحل البحر الأحمر الغربي كله، وإن كانت هذه السيادة في الواقع سيادة رمزية في مناطق كثيرة، نظرًا لضعف التمويل والديون التي وقعت فيها مصر في نهاية عصر إسماعيل. كما أن الخديوي، في حملاته هذه، كان يعتمد على ضباط ومستكشفين أجانب من إنجليز وفرنسيين وأمريكيين، يحملون ولاءهم لأوطانهم قبل ولائهم لمصر، مما جعلهم في أحيان كثيرة يفرطون في مهماتهم ويعملون عكس مصلحة مصر والخديوي [2].

في عام 1879، أُجبر الخديوي إسماعيل على التنازل عن الحكم، وتولى ابنه توفيق باشا منصب الخديوي. وبعد سنوات قليلة، احتلت الجيوش البريطانية مصر. وهنا بدأت مرحلة جديدة في علاقة مصر بوادي النيل، مرحلة لم تكن مصر فيها تملك قرارها المستقل [3].

الاحتلال الانجليزي

جاء الاحتلال الإنجليزي لمصر في عام 1882 ليجد وضعًا مهلهلًا في السودان وحكمًا على وشك السقوط نتيجة للثورات الداخلية. وبالفعل سقطت الخرطوم في قبضة المهدي وأتباعه عام 1884 لينتهي الحكم المصري في السودان كله عدا منطقة سواكن على ساحل البحر الأحمر.

على جانب آخر، عمدت بريطانيا إلى حل المشاكل العالقة بين مصر وإثيوبيا التي نتجت عن حملة إسماعيل الفاشلة. وبالفعل وقع البلدان بالاشتراك مع بريطانيا عام 1884 معاهدة سميت معاهدة أدوا

[وهي المدينة الإثيوبية التي تم توقيع المعاهدة بها] أو معاهدة هيويت

[وهو الضابط البريطاني الذي وقعها نيابة عن بلاده]. أدت هذه المعاهدة إلى تسوية الخلافات الحدودية والتجارية العالقة بين البلدين وإن لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى مياه النيل.

بقي السودان في قبضة المهديين حتى قررت بريطانيا استعادة السودان بالنيابة عن مصر في عام 1896 وكان الهدف المعلن هو إعادة هذا الإقليم المتمرد لسيادة مصر. ولكن بالطبع كان الهدف الحقيقي هو مد النفوذ البريطاني إلى هذه البقعة من قلب أفريقيا وتأمين منابع النيل من أجل طموحات بريطانيا الاستعمارية في مصر والسودان. وكانت بريطانيا قد نجحت قبل تلك الحملة في بدايات العقد الأخير من القرن التاسع عشر في بسط سيطرتها على أوغندا وكينيا.

استجابت حكومة مصر تحت الاحتلال لطلب بريطانيا بإعداد حملة مصرية تحت قيادة بريطانية ممثلة في هربرت كتشنر، سردار [قائد] الجيش المصري لاستعادة السودان. ووفرت مصر جزءًا كبيرًا من التمويل وتكفلت بريطانيا بالباقي. وخلال ست أشهر استطاعت الحملة الاستيلاء على أم درمان عاصمة المهديين ثم استعادت الخرطوم ورفعت عليها العلمين المصري والانجليزي. وكان رفع العلمين إيذانًا ببدء عهد جديد في السودان تكون السيادة فيه اسميًا لمصر وفعليًا لبريطانيا.

الحكم الثنائي للسودان

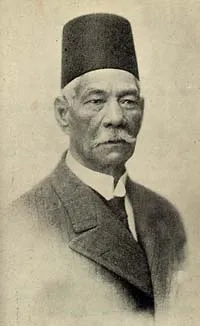

بعد نهاية الحملة، فرضت بريطانيا على مصر اتفاقية 16 يناير 1899، التي وقعها من جانب بريطانيا المعتمد البريطاني اللورد كرومر ومن الجانب المصري بطرس غالي، ناظر الخارجية وقتها. حددت تلك الاتفاقية الأقاليم التي سيطلق عليها السودان، وهي كل الأقاليم جنوب خط عرض 22 درجة شمالًا. وضعت الاتفاقية نظامًا لحكم السودان يقضي بتعيين حاكم عام بريطاني للسودان تُخوَّل له جميع السلطات العسكرية والتنفيذية والتشريعية. وعُيِّن كتشنر، قائد الحملة، كأول حاكم عام.

قررت الاتفاقية ألا تسري القوانين المصرية على السودان إلا بموافقة الحاكم العام. وسُمي هذا النظام بالحكم الثنائي، لكنه في الواقع كان حكمًا فرديًا لبريطانيا. ورغم وضع كل السلطات في يد بريطانيا، التزمت مصر بسد العجز في ميزانية السودان من ميزانيتها وببقاء معظم الجيش المصري بالسودان تحت قيادته البريطانية.

مرفقات: تحميل نسخة ضوئية من مخطوط اتفاقية الحكم الثنائي [1899].

توطيد المصالح البريطانية

عملت بريطانيا على أرض الواقع منذ بداية الحكم الثنائي على فصل السودان عن مصر. كان طريق التجارة الطبيعي لتصريف منتجات السودان هو طريق النيل شمالًا نحو مصر. فعمدت بريطانيا إلى تحويل هذا الطريق بما يمثله من ارتباط بين مصر والسودان إلى طريق البحر الأحمر وربطه بمستعمراتها في الهند. حيث اهتمت بالحصول على تمويل من الحكومة المصرية لإنشاء ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر وبناء خط حديدي يربط الخرطوم ببورتسودان. وعلى الجانب الآخر، لم تهتم بربط سكك حديد مصر التي كانت تنتهي عند أسوان بسكك حديد السودان التي تبدأ عند وادي حلفا.

الخطوة الثانية لفصل السودان عن مصر كانت بتعديل الحدود الإدارية بين مصر والسودان لخلق حاجز طبيعي بين البلدين. استصدرت بريطانيا قرارين من ناظر الداخلية المصري لتعديل الحدود على أساس أنها حدود إدارية بين أقاليم مصرية. القرار الأول صدر في مارس 1899 بضم منطقة وادي حلفا للسودان، حيث أنها المركز السكاني الرئيسي في بلاد النوبة، وبضمها تصبح المنطقة من أسوان إلى الحدود الجديدة بسكانها القلائل فاصلة طبيعية بين البلدين. أما القرار الثاني الذي صدر في يوليو 1902، فكان بوضع منطقة مثلث حلايب وشلاتين تحت إدارة حكومة السودان لتسهيل إدارتها حيث أنها أقرب للخرطوم منها إلى القاهرة (كان هذا مُبرر القرار). ويمتاز المثلث بثرواته المعدنية ووفرة الأبار والأمطار.

الخطوة الثانية لفصل السودان عن مصر كانت بتعديل الحدود الإدارية بين مصر والسودان لخلق حاجز طبيعي بين البلدين. استصدرت بريطانيا قرارين من ناظر الداخلية المصري لتعديل الحدود على أساس أنها حدود إدارية بين أقاليم مصرية. القرار الأول صدر في مارس 1899 بضم منطقة وادي حلفا للسودان، حيث أنها المركز السكاني الرئيسي في بلاد النوبة، وبضمها تصبح المنطقة من أسوان إلى الحدود الجديدة بسكانها القلائل فاصلة طبيعية بين البلدين. أما القرار الثاني الذي صدر في يوليو 1902، فكان بوضع منطقة مثلث حلايب وشلاتين تحت إدارة حكومة السودان لتسهيل إدارتها حيث أنها أقرب للخرطوم منها إلى القاهرة (كان هذا مُبرر القرار). ويمتاز المثلث بثرواته المعدنية ووفرة الأبار والأمطار.

كانت الخطوة الثالثة، بعد تأمين فصل السودان عن مصر، هي تثبيت حدود السودان مع إمبراطورية إثيوبيا وتأمين تدفق مياه النيل الأزرق إلى السودان ومصر لضمان استمرار وازدهار الإنتاج الزراعي (وخاصة من المحاصيل النقدية مثل القطن) في البلدين وفقًا لخطط بريطانيا الاستعمارية في تقسيم العمل بينها وبين مستعمراتها. تم ذلك بالفعل في الاتفاقية التي وقعها إمبراطور إثيوبيا مع بريطانيا منفردة نيابة عن مصر والسودان في مايو 1902 [دون مشاركة مصرية، رغم اشتراك مصر في حكم السودان]. فيما يخص مياه النيل، نصت الاتفاقية في مادتها الثالثة على الآتي:

كانت الخطوة الثالثة، بعد تأمين فصل السودان عن مصر، هي تثبيت حدود السودان مع إمبراطورية إثيوبيا وتأمين تدفق مياه النيل الأزرق إلى السودان ومصر لضمان استمرار وازدهار الإنتاج الزراعي (وخاصة من المحاصيل النقدية مثل القطن) في البلدين وفقًا لخطط بريطانيا الاستعمارية في تقسيم العمل بينها وبين مستعمراتها. تم ذلك بالفعل في الاتفاقية التي وقعها إمبراطور إثيوبيا مع بريطانيا منفردة نيابة عن مصر والسودان في مايو 1902 [دون مشاركة مصرية، رغم اشتراك مصر في حكم السودان]. فيما يخص مياه النيل، نصت الاتفاقية في مادتها الثالثة على الآتي:

إن جلالة الإمبراطور منليك الثاني، ملك ملوك إثيوبيا، يلزم نفسه أمام حكومة صاحب الجلالة البريطانية بألا يبني أو يسمح ببناء أي أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو السوباط تمنع تدفق مياهها إلى النيل، إلا بالاتفاق مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة السودان.(من اتفاقية ١٩٠٢ بين بريطانيا وإثيوبيا)

وتعتبر هذه الاتفاقية هي الاتفاقية الوحيدة التي ورد فيها التزام من جانب إثيوبيا تجاه مياه النيل الأزرق ونهر السوباط.

مرفقات: تحميل نسخة جامعة كامبريدچ من مخطوط الاتفاقية الإنجليزية الأثيوبية [1902].

سبقت تلك الاتفاقية توقيع بريطانيا على بروتوكول مع إيطاليا في روما عام 1891، حُدد فيه حدود منطقة النفوذ الإيطالية المأمولة في شرق إفريقيا ومستعمراتها في أوغندا وكينيا. كانت إيطاليا قد وضعت لها موطئ قدم في عصب

على ساحل إريتريا عام 1869، واستطاعت في سنوات قليلة توسيع رقعة مستعمرتها في إريتريا لتشمل معظم مساحة إريتريا الحالية في عام 1889. وفي نفس العام، انتزعت اعترافًا من إمبراطور إثيوبيا منليك الثاني بسيادتها على إريتريا، وتم تحديد الحدود بينهما في معاهدة وتشاله

. وبما أن نهر عطبرة ينبع جزء من روافده من إريتريا الإيطالية، فقد ضمنت بريطانيا نصًا في بروتوكول روما لعام 1891 بهذا الخصوص. فكان البند الثالث منه ينص على ألا تقوم إيطاليا بتشييد أي أعمال على نهر عطبرة من شأنها أن تقلل من انسيابه إلى النيل [4].

ثورة ١٩١٩

استمرت الأمور هكذا في السودان حتى انفجرت ثورة 1919 في مصر. احتفظت بريطانيا بوضع السودان كما هو في تصريح 28 فبراير عام 1922 ضمن تحفظاتها الأربعة بعد إلغاء الحماية على مصر. وعندما وُضع دستور 1923، كان نصه الأصلي يعتبر السودان جزءًا من المملكة المصرية وأن يلقب الملك بملك مصر والسودان. ولكن وقف اعتراض بريطانيا حائلًا أمام صدوره بهذه الصياغة، ورضخت حكومة توفيق نسيم للضغط البريطاني وحذفت النصين المذكورين.

أجريت أول انتخابات في مصر وفقًا لدستور 1923، وتولى سعد زغلول رئاسة الوزارة وذهب إلى لندن للتفاوض حول الوضع في مصر. وكان السودان أحد العوائق الرئيسية التي وقفت حائلًا أمام الوصول إلى اتفاق بين البلدين في مفاوضات سعد زغلول مع مكميلان عام 1924.

أجريت أول انتخابات في مصر وفقًا لدستور 1923، وتولى سعد زغلول رئاسة الوزارة وذهب إلى لندن للتفاوض حول الوضع في مصر. وكان السودان أحد العوائق الرئيسية التي وقفت حائلًا أمام الوصول إلى اتفاق بين البلدين في مفاوضات سعد زغلول مع مكميلان عام 1924.

تأثرت جماعة من الطلاب والضباط السودانيين، في أعقاب ثورة 1919 في مصر، بالأحداث هناك، فكونوا في عام 1924 جماعة سميت بـاللواء الأبيض

، وطالبت برحيل الإنجليز واستقلال مصر والسودان التام. وفي أغسطس 1924، وقعت مصادمات عنيفة في الخرطوم بين الجنود البريطانيين وأنصار الجماعة وطلاب المدرسة الحربية بالخرطوم. كما وقعت مصادمات أخرى في أنحاء السودان شاركت فيها القوات المصرية والموظفون المصريون في السودان.

اتهمت بريطانيا حكومة سعد زغلول بتشجيع هذه الاحتجاجات، فوضعت نصب عينيها الإطاحة بسعد زغلول وإخلاء السودان من الجيش المصري وطرد الموظفين المصريين من حكومة السودان. وعقب اغتيال حاكم السودان وسردار الجيش المصري السير لي ستاك في القاهرة في 19 نوفمبر 1924، اغتنم المعتمد البريطاني اللورد ألنبي الفرصة لتنفيذ خطته، فأرسل إنذارًا لسعد زغلول يطلب فيه سحب الجيش المصري من السودان.

ورفض سعد زغلول الإنذار، فقامت قوات الاحتلال باحتلال جمرك الإسكندرية لإهانة الحكومة، مما دفع سعد إلى تقديم استقالته. فقام الملك فؤاد بتكليف أحمد زيور بتشكيل وزارة جديدة، وكان أول قراراتها الموافقة على الإنذار البريطاني. وعلى هذا النحو، خرجت القوات المصرية من السودان وأصبح السودان خالصًا لبريطانيا عدا الرابطة الاسمية فقط مع مصر [5].

مصر وتأمين تدفق مياه النيل

منذ قديم الأزل، أقام المصريون العديد من المشاريع الهندسية على نهر النيل، وكان أشهرها تحويل فرع من مياه النيل نحو منخفض الفيوم في عهد الدولة الوسطى في مصر القديمة [سُمي لاحقًا ببحر يوسف]. وفي العصر الحديث، شهد عصر محمد علي وخلفائه بناء العديد من مشاريع الري والصرف. وكان أشهرها القناطر الخيرية التي ضمنت تنظيم الري في زمام أراضي مصر السفلى، والتي بدأ العمل بها عام 1843 لكنها لم تكتمل تمامًا إلا في عام 1861.

منذ قديم الأزل، أقام المصريون العديد من المشاريع الهندسية على نهر النيل، وكان أشهرها تحويل فرع من مياه النيل نحو منخفض الفيوم في عهد الدولة الوسطى في مصر القديمة [سُمي لاحقًا ببحر يوسف]. وفي العصر الحديث، شهد عصر محمد علي وخلفائه بناء العديد من مشاريع الري والصرف. وكان أشهرها القناطر الخيرية التي ضمنت تنظيم الري في زمام أراضي مصر السفلى، والتي بدأ العمل بها عام 1843 لكنها لم تكتمل تمامًا إلا في عام 1861.

إلا أن هذه المشاريع لم تحمِ البلاد من خطر الفيضانات العالية وما كان يشكله ذلك من تهديد مستمر بغرق القرى ودمار المزروعات. كذلك لم توفر إمكانية الزراعة المستمرة لمساحات واسعة من الأراضي التي كانت ما تزال تعتمد على ري الحياض الموسمي. ولهذا، بدأت الحكومة المصرية بعد الاحتلال بتشجيع من بريطانيا في ثلاثة مشاريع كبيرة في عام واحد وهو عام 1898، وهي مشروع خزان أسوان ومشروع قناطر أسيوط ومشروع قناطر زفتى على فرع دمياط. انتهى العمل في هذه المشاريع في وقت متقارب بين عامي 1902 و1903، وأصبحت لدى مصر إمكانية تنظيم الري بصورة أكبر لحوالي مليون فدان في الدلتا ومثلهم في إقليم مصر العليا عبر قناطر أسيوط، وكذلك تخزين نحو مليار متر مكعب من المياه عبر خزان أسوان للاستفادة به في أوقات الفيضان المنخفض.

تمت تعلية خزان أسوان بعد ذلك مرتين، مرة عام 1912 ومرة أخرى عام 1933 حتى وصلت قدرته على التخزين إلى 5 مليارات متر مكعب. كذلك قامت مصر بإنشاء قناطر أسنا عام 1908 وقناطر نجع حمادي التي اكتمل إنشاؤها عام 1930 لتحسين الري بجنوب الصعيد. ونظرًا لقدم القناطر الخيرية، تم إنشاء قناطر جديدة خلفها تحت اسم قناطر محمد علي [قناطر الدلتا حاليًا] وافتتحت عام 1939. اكتملت المنظومة بإنشاء قناطر إدفينا على فرع رشيد والتي انتهى بناؤها عام 1951 لتنظيم الري وتخزين نحو مليار متر مكعب من المياه كانت تُفقد في البحر الأبيض المتوسط من فرع رشيد.

على جانب آخر، بدأت بريطانيا منذ عام 1910 في التوسع في زراعة القطن بالسودان، وخاصة فيما سُمي بمشروع الجزيرة. أثار ذلك قلق مصر من تأثيره على مياه النيل القادمة إليها، رغم التطمينات البريطانية. وتزامن مع التوسع في المشروع إنشاء خزان سنار على مجرى النيل الأزرق لري أراضي المشروع وتوليد الكهرباء، والذي اكتمل في عام 1925. وكان هذا أول مشروع كبير للري يُقام في حوض النيل خارج نطاق الإقليم المصري.

تشكلت عقب أزمة اغتيال السردار، وبناءً على طلب حكومة مصر القلقة من تطورات مشروع الجزيرة، لجنة لمياه النيل لتحديد احتياجات مصر والسودان المائية. وأصدرت اللجنة تقريرها في عام 1925. وكان تقرير اللجنة هو حجر الزاوية لاتفاقية عام 1929 التي وقعتها مصر وبريطانيا. وقعت بريطانيا تلك الاتفاقية باعتبارها شريكًا لمصر في حكم السودان والدولة المستعمرة لكينيا وأوغندا وتنجانيقا [تنزانيا حاليًا] [6].

كان أهم ما ورد في تلك الاتفاقية:

- إنّ الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل، ولكن دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه.

- لا يجوز إقامة أي أعمال ري أو توليد قوى أو أي إجراءات أخرى على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية، دون اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية، إذا كان من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررًا بمصالح مصر.

- إقرار تقرير لجنة المياه المشكلة عام 1925، بما يتضمن تحديد لكميات المياه المخزنة في خزان سنار على النيل الأزرق والبدء في مشروع خزان جبل الأولياء على النيل الأبيض [اكتمل إنشاؤه عام 1937 بتمويل من الحكومة المصرية وتحت إدارتها]، وكذلك إقرار ما اقترحه التقرير من تخصيص 48 مليار متر مكعب سنويًا لمصر و4 مليار متر مكعب سنويًا للسودان.

مرفقات: تحميل نسخة كاملة (37 صفحة) من مراسلات المملكة المتحدة ومصر بخصوص اتفاقية النيل [1929].

تزامن مع التفاوض حول هذه الاتفاقية دعوة إثيوبيا عام 1927 لشركة أمريكية لدراسة مشروع بناء سد لتخزين المياه في بحيرة تانا. وكان هذا المشروع من ضمن المشاريع التي تسعى بريطانيا ومصر إلى تنفيذها، وجرت بشأنه عدة مباحثات بين بريطانيا وإثيوبيا في الفترة بين عامي 1920 حتى 1924. إلا أن تكلفة المشروع كانت أكبر من قدرات إثيوبيا في ذلك الوقت، مما جعلها تدعو بريطانيا ومصر وحكومة السودان لتمويل السد في مقابل تأجير المياه الزائدة التي سيوفرها بناء السد لحكومتي مصر والسودان.

وعلى مدار السنوات من 1931 حتى 1935، دعت إثيوبيا لأكثر من مؤتمر بغرض التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا السد يعظم من فائدتها منه، ولكن تباعد وجهات النظر بين الأطراف حال دون ذلك. وانتهت المفاوضات عام 1935 نتيجة لتدهور الأوضاع في شرق إفريقيا ونشوب الحرب بين إيطاليا وإثيوبيا، والتي انتهت باحتلال إيطاليا لكامل الأراضي الإثيوبية وضمها لمستعمراتها. [7].

جدير بالذكر أن بريطانيا وقّعت مع بلجيكا، التي كانت تحتل رواندا-أوروندي [دولتا رواندا وبوروندي حاليًا] والكونغو، اتفاقًا منفصلًا عام 1934 بخصوص نهر كاجيرا الذي يصب في بحيرة فيكتوريا ويُعتبر أحد منابع النيل الاستوائية. وكانت قد وقّعت معها قبل ذلك اتفاقًا عام 1906 يحدد الحدود بين مستعمرات البلدين وينص كذلك على ألا تقوم حكومة الكونغو البلجيكي بأي أعمال على نهري السمليكي وإسانجو بما يؤثر على كمية المياه الواردة لبحيرة ألبرت.

وهكذا أصبحت هناك حزمة من الاتفاقيات التي تؤمن تدفق مياه النيل من دول المنابع الاستوائية كلها دون عائق إلى أراضي مصر والسودان. أما المنابع الحبشية التي تمد مصر بنحو 85% من مياه النيل فقد كانت تحكمها اتفاقية واحدة، وهي اتفاقية 1902 السابق ذكرها. وكانت مشكلة هذه الاتفاقيات أنها كانت تميل بشكل واضح نحو مصالح بريطانيا في مصر والسودان أكثر بكثير من مصلحة دول المنابع. وهو ما سيصبح مصدرًا للتوتر في العقود اللاحقة.

كل هذه المشروعات والاتفاقيات التي سبق ذكرها، سواء داخل مصر أو في السودان، وإن كانت قد تمكنت من تنظيم الري الدائم في مساحات واسعة من وادي النيل، إلا أنها لم تكفل لمصر الاستغلال الكامل لمياه النهر ولم توفر الحماية من سنوات الفيضانات العالية ولا التخزين الكافي لمواجهة سنوات الفيضان المنخفضة. لذا، صدر في عام 1946 عن مصلحة الطبيعيات في وزارة الأشغال العمومية المصرية [وزارة الموارد المائية والري حاليًا] مشروع متكامل بعنوان المحافظة على مياه النيل في المستقبل

يقترح إنشاء عدد من المشروعات في السودان ودول المنابع الاستوائية، بما يكفل تخزين المياه وتقليل الهدر في منطقة السدود، ما يضمن الاستفادة من كامل موارد النهر لمصر والسودان ودول حوض النيل الأخرى [8].

وفي نفس المرحلة ظهر اقتراح آخر باستبدال هذه المشاريع بسد كبير عند أسوان يحتجز كامل مياه فيضان النيل، اقترحه المهندس المصري اليوناني الأصل أدريان دانينوس عام 1947 في مقال نشره في الدورية الخاصة بالمجمع العلمي المصري [9]. وتبنت الحكومة المصرية وقتها الاقتراح الأول، وهو خيار إقامة مشروعات التخزين في دول منابع النيل.

لم ترغب إثيوبيا، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وخروج البريطانيين منها [10]، في التفاوض مجددًا حول سد بحيرة تانا، رغم مطالبات مصر بذلك. وبناءً على هذا، تفاوضت مصر مع بريطانيا مجددًا، بدءًا من عام 1948 حتى عام 1953، للاتفاق على إنشاء سد على نيل فيكتوريا عند مدينة جنجا في أوغندا، لتوليد الكهرباء وتخزين المياه في بحيرة فيكتوريا. وبالفعل، تم الاتفاق على مساهمة مصر في تمويل المشروع، مع الاتفاق على كمية تصرف المياه بما لا يضر بكميات المياه الواصلة لمصر.

اكتمل بناء السد عام 1954، وأطلق عليه في البداية سد أوين، ثم تغير اسمه لاحقاً إلى نالوبالي [وهو اسم بحيرة فيكتوريا باللغة المحلية] [11]. إلا أن قيام ثورة يوليو في مصر وتغير نظام الحكم بها، مع استمرار مشكلة السودان وسعي دول منابع النيل الاستوائية نحو الاستقلال من بريطانيا، جعل القاهرة تعيد النظر في خططها.