كتب د. هشام سلّام، بروفيسور الحفريات الفقارية، على صفحته الشخصية: "ليس هناك دليل علمي يثبت أو ينفي حدوث طوفان نوح (عليه السلام) وكل ما يقال عنه اجتهاد غير علمي"، وأثارت مقولته جدلًا واسعًا. فهل هذا صحيح؟ وماذا لو كان المنطق العلمي يتصادم مع التصوّر الشعبي؟ وكيف يتعامل المؤمن بالقصص الديني مع المنطق العلمي المعاصر إن حدث تناقض في المعرفة؟ هل يكفي الفصل بين دور العلم ودور اﻹيمان ﻹحداث توافق بينهما؟ أم أننا مازلنا حتى اﻵن نعاني ممن يفسرون الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والبراكين بل وحتى اﻷمراض الوبائية على إنها "غضب الله" استنادًا أو قياسًا على تأويل القصص الديني مثل قصة طوفان نوح؟

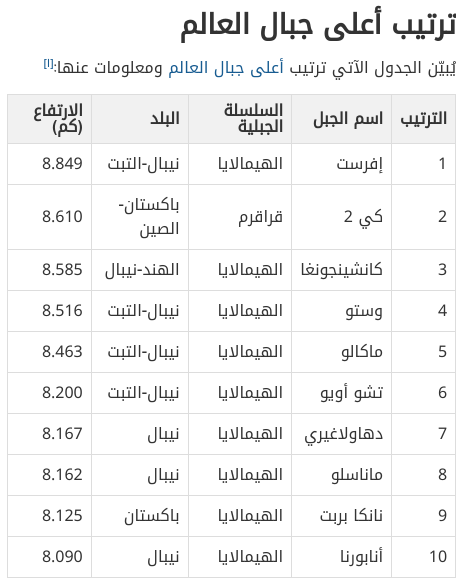

المنطق العلمي ينفي التصور الشعبي البابلي والتوراتي بالتأكيد، من حيث فكرة الطوفان الشامل الذي عمّ الكوكب وأهلك جميع الأحياء على الأرض. فكمية المياه في كوكب الأرض ثابتة، (1386 مليون كيلومتر مكعب)، وهي فقط تتحرك في دورة مستمرة بين الحالات الثلاث للمادة. وهذا يعني نفي فكرة تغطية اليابسة بالكامل حتى أعلى قمم الجبال، لأن كمية الماء لا تكفي لمثل هذا الارتفاع.

المنطق العلمي ينفي التصور الشعبي البابلي والتوراتي بالتأكيد، من حيث فكرة الطوفان الشامل الذي عمّ الكوكب وأهلك جميع الأحياء على الأرض. فكمية المياه في كوكب الأرض ثابتة، (1386 مليون كيلومتر مكعب)، وهي فقط تتحرك في دورة مستمرة بين الحالات الثلاث للمادة. وهذا يعني نفي فكرة تغطية اليابسة بالكامل حتى أعلى قمم الجبال، لأن كمية الماء لا تكفي لمثل هذا الارتفاع.

هناك أحد التعليقات استنكر هذا بالمقارنة مع العصر الجليدي!

هناك أحد التعليقات استنكر هذا بالمقارنة مع العصر الجليدي!

الجليد يمكن أن يغطي سطح الأرض (بمساحة 148 مليون كيلومتر مربع) بطبقة تصعد وتهبط مع تضاريس الأرض (مساحة التضاريس 510 مليون كيلومتر مربع)، لكنه لا يكفي لملء الفجوات بين جبلين بسائل الماء الحر الذي سينحدر من الجبال إلى السفوح ويستقر بشكل مستوٍ في القاع. الكمية هنا لن تسمح بتغطية الجبال كما فعل الجليد.

الممكن حدوثه فعلًا هو طوفان يختص بمنطقة جغرافية، وليس كل الكوكب. فيضانات وسيول كثيفة يمكن أن تؤدي إلى غرق قارة صغيرة على سبيل المثال. لكن هذا ينفي أن أحياء كوكب الأرض هم نسل نوح فقط، ومن ثم ينفي النسب التوراتي لأجناس الأرض حسب أبنائه: (سام وحام ويافث)، أو الجيل التالي مثل مصرايم ابن حام الذي تُنسب إليه تسمية مصر.

المنطق العلمي أيضًا ينفي جمع سبع أزواج من كل حيوان مستأنس معاصر، وزوجين من كل حيوان مفترس معاصر، والطيور بأشكالها وألوانها، والزواحف والبرمائيات والحشرات، ووضعها في فلك (سفينة) ذات مساحة بالمقاسات المذكورة في التوراة.

ثلاث مئة ذراع يكون طول الفلك، وخمسين ذراعا عرضه، وثلاثين ذراعا ارتفاعه(سفر التكوين، الإصحاح السادس)

من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى. ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين: ذكرا وأنثى(سفر التكوين، الإصحاح السابع)

تخيل المساحة التي يحتاجها 14 ثورًا وجاموسة بلدي (زريبة كاملة)، وبجوارهم 14 ثورًا وجاموسًا فريزيان أستراليًا، وبجوارهم 14 ثورًا وجاموسًا إسبانيًا.. إلخ إلخ (كل هذا لصنف الجاموس وحده، المختلف عن الأبقار بأنواعها مثلًا). فماذا عن الأفيال بأنواعها؟ الخيول بأنواعها؟ الحمير بأنواعها؟ الجمال بأنواعها؟ الأغنام؟ الماعز؟ الإبل؟ الخنازير؟ الكلاب؟ القطط؟ هل تعلم أن عدد أنواع الطيور وحدها، بأقل التقديرات، هو تسعة آلاف نوع مختلف؟ هذا يعني 126 ألف طائر في السفينة. هل تعلم كم نوعًا يوجد من الديدان؟ هل تعلم أننا لا نستطيع حتى تاريخه معرفة إحصاء بعدد أنواع الحشرات مثلًا؟

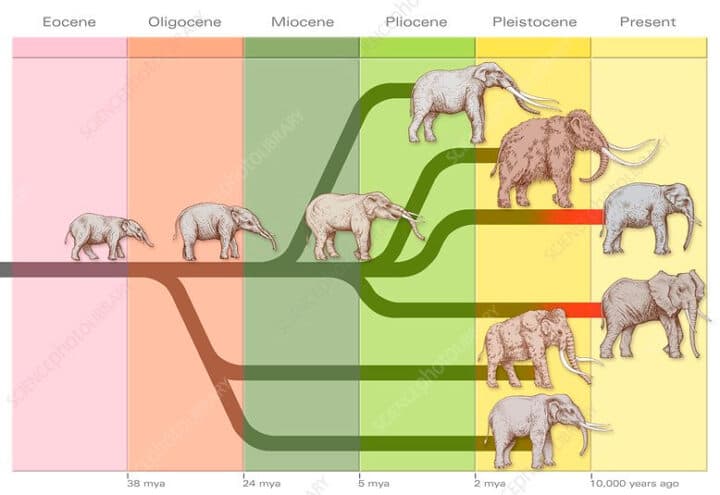

الممكن في قصة حيوانات السفينة أن تكون القصة قد حدثت في زمن بدائي لم تكن الحيوانات فيه على هذا الشكل من التنوع والتعدد للأنواع. في ذلك الوقت، من الممكن أن يكون الفلك يتسع بشكل ما لزوجين من حيوانات قديمة مستأنسة وقليلة. على سبيل المثال، زوجين من الفصيلة الكلبية، وسيتطور بعد ذلك للكلاب بأنواعها والثعالب والذئاب وبنات آوى والسلعوة، إلخ. هل يبدو لك ذلك غريبًا؟ تخيل المساحة التي يشغلها زوج (ذكر وأنثى) من حيوان “الماموث” المنقرض. أيًا كانت تلك المساحة، فهي بالتأكيد أقل من تلك التي ستشغلها 14 × عدد أنواع الأفيال، أليس كذلك؟

الممكن في قصة حيوانات السفينة أن تكون القصة قد حدثت في زمن بدائي لم تكن الحيوانات فيه على هذا الشكل من التنوع والتعدد للأنواع. في ذلك الوقت، من الممكن أن يكون الفلك يتسع بشكل ما لزوجين من حيوانات قديمة مستأنسة وقليلة. على سبيل المثال، زوجين من الفصيلة الكلبية، وسيتطور بعد ذلك للكلاب بأنواعها والثعالب والذئاب وبنات آوى والسلعوة، إلخ. هل يبدو لك ذلك غريبًا؟ تخيل المساحة التي يشغلها زوج (ذكر وأنثى) من حيوان “الماموث” المنقرض. أيًا كانت تلك المساحة، فهي بالتأكيد أقل من تلك التي ستشغلها 14 × عدد أنواع الأفيال، أليس كذلك؟

بِطريقةٍ أخرى: لا يمكنُ تصديقُ مسألةِ أنواعِ الحيواناتِ المجموعةِ في مساحةِ سفينةٍ، إلا من خلالِ التطورِ، وذلكَ بردِّ كلِّ مجموعةِ حيواناتٍ إلى زوجٍ من أجدادِها قبلَ التطورِ.

هل يمكن القياس بمنظور علمي والحدث ذاته معجزة؟

نعم، بالتأكيد، لأنه هكذا ينبغي أن نفصل بين الفيزياء والميتافيزيقا، وبين الطبيعة والخوارق.

قصة نوح ليست معجزة وفق التعريف الديني الأكاديمي للمعجزة (سأفصل هذا لاحقًا)، بل آية، بمعنى علامة وعبرة.

فالكتب المقدسة جميعها لا نقرأها كما نقرأ كتاب الفيزياء، فهي لا تخاطبنا معلوماتيًا، بل نقرأها كما نقرأ أدب القصص والشعر، ونستلهم منها العبر والمواعظ، لكونها تخاطب الوجدان. ليس من المهم عند أي عاقل أن تكون شخصية نوح تاريخية حقيقية بالأساس، فالهدف من ذكر قصته ليس إثبات شيء أو نفيه، وإنما الهدف وجداني حول فلسفة “الاستعداد لكوارث المستقبل” بشكل عملي وطبيعي، يمكن معاينته ماديًا في بناء سفينة عظيمة، بأيدٍ بشرية دون معجزات، وتستخدم قواعد الطفو والجاذبية دون معجزات، لمقاومة وتحدي جبروت الطبيعة القادم لا محالة.

لماذا غرق “نفق العروبة” في مصر الجديدة وقت السيول؟

ليس الأمر “أمر الله” كما يظن الدراويش، بل الواقع أن هيئة الطرق والكباري لم تبنِ مصارف على جانبي الطريق. هيئة الطرق ليست مستعدة ولا تتوقع حدوث سيول بمنطقة “مصر الجديدة”. ليست مستعدة ولم تبنِ فلكًا للنجاة كأي “غير مصدق” أن الطوفان قادم.

لا يوجد في الكوارث الطبيعية، من طوفان نوح حتى التسونامي، ثمة أمر “خارق للعادة”.

الكوارث الطبيعية ليست “معجزة” بل هي نتيجة “العجز عن المواجهة” وليست من “الإعجاز الإلهي”.

هكذا أقرأ القصص الديني، وهكذا أستلهم منه العبر والحكمة.

أما لو قلنا “كالدراويش”: لا ينبغي إعمال العقل في كل شيء تم فيه ذكر الله، باعتباره حدثًا غير طبيعي (معجزة)، فوقتها سيكون هذا إفسادًا للحكم والمواعظ. فنوح ومن معه نُجّوا بسبب طبيعي مادي: تعب وعرق وشقاء في بناء (الفلك)، واستخدم قوانين الطبيعة في الطفو لتحدي الكارثة الطبيعية (الطوفان).

دور الله هنا، كان دور العلم ذاته:

فالله أنبأه بالكارثة (كخبيرٍ المرصد الفلكي)، وحدد مواد البناء والعزل (كالفيزيائي والكيميائي الفاهم لخواص المادة)، وحدد الشكل والأبعاد والمقاسات والزوايا وطريقة التجميع (كالمهندس في الإنشاءات)، وحدد أيضًا خريطة توازن بين الكائنات الحية، فعدد المفترسات أقل من المستأنسات (كخبراء علم الأحياء التطورية).

دور نوح هنا هو العمل.. الاجتهاد.. الكفاح:

ليس التخبط والتشكيك في العلم (ماهو أصل العلماء كل شوية بنظرية!!، ماهو أصل السفينة سقطت في الغرب!!؟ أصل السفينة ناقصة فردة كاوتش!!!؟ أصل مال مصر الجديدة بالسيول والكوارث الطبيعية؟)

أنا أصدق العلم لأنه الطريق الوحيد الذي نعرفه لفهم الطبيعة، وفهم القوانين التي تحكم العلاقة بين الأشياء الطبيعية داخل الكون. وأحب بناء السفن والتصدي للكوارث. أحببت نوحًا واتخذته قدوة. لا لكونه نبيًا خارقًا، بل لكونه رمزًا إنسانيًا للتصدي لكوارث الطبيعة بالكفاح المادي غير الميتافيزيقي وغير المتواكل على الله، فصار للإنسانية آية.

لم يكن دور الله فقط أن يكون مُرسل الطوفان، كما يتصور المرعوبون من الطبيعة بتجزئة مخلة بالحكمة، بل كان أيضًا المصمم والمخطط لفلك النجاة الوحيد، والذي نفذه الإنسان [نوح] للإفلات من مصير كارثي عام، لا يميز أيمانيات ضميرية، بل يميز فقط بين من كان بداخل الفلك ومن خارجه، بين المستعد للتصدي وبين المستسلم للقدر.

في موعظة نوح، الله هو الطبيعة ذاتها، والشغف بدراستها هو شغف بدراسة الله، يليق بالأنبياء وورثتهم من علماء الطبيعة.

ولأني أحب العلوم الطبيعية، لا يمكنني أن أكون درويشًا. فالمتواكلون على الله هم بعينهم من يتركون كل شيء بلا تفسير وبلا إعمال لعقولهم (التي لا تزال جديدة بكرتونتها) ظنًا منهم أن هذا هو الموقف الصحيح للمؤمن المتدين الذي يسلم بقضاء الله.

تحدي الطبيعة كتحدٍ لقدر الله

يمكننا ملاحظة أن دراويش التدين يرون أنفسهم دائمًا أصغر من الأقدار وأحقر من التصدي لكوارث الطبيعة، وذلك لإيمانهم بأن الكوارث الطبيعية هي قضاء الله الذي لا رادّ لقضائه. ومع هذا الاستسلام القدري، لا يعبر أحدهم شارع “صلاح سالم” قبل أن ينظر مرتين للسيارات العابرة كيلا تدهسه. يُفسر الدراويش موت أحد المارة في حادث سيارة بأنه “قضاء الله وقدره” وكفى. ومع ذلك، ينظرون ويتحسسون أرجلهم قبل العبور، ولا يرون في حذرهم ذلك مقاومة للقدر مثلًا. هذا التناقض في المعايير هو مرض الدراويش الملحوظ.

بتصوري الاجتماعي، الدراويش هم مجرد خائفين من الله، ومن طوفانه، ومن حسابه؛ لأنه بالنسبة لهم شيء مرعب، غير مفهوم، ولا تفسير له، ولا يجرؤون أساسًا على التفكير فيه. الدراويش هم مجرد بؤساء يخافون التفكير المنطقي فيما يعتقدون بقدسيته، ويظنون في العلم غرورًا بشريًا، و”محاولة تأله”، ومشاركة مع الله في صنع أقداره، ومحكوم عليها بالفشل مقدمًا لمحدودية الإنسان. كم من مرة رفض الدراويش صعود الفضاء (لذعرهم من الاقتراب لعرش الله)، وكم من مرة تنمروا ووضعوا الوجوه الضاحكة الشامتة على المحاولات غير الناجحة للعلماء، وهم في تنمرهم كتنمر من لم يصدقوا الطوفان في قصة نوح؟

الدراويش لن يدخلوا الفلك؛ لأنهم لا يؤمنون بأن “العلماء الذين يتحدون القدر” يمكن أن يكونوا أيضًا “ورثة الأنبياء” في التواصل مع الطبيعة، أو ورثة نوح العظيم في التصدي للكوارث الطبيعية.