منذ أعوام ليست بالبعيدة، وفي عصر مبارك الشهير بالتوازنات، لو كان ما حدث (في سرية) مع مريم، حدث وقتها، كنا سنتوقع يوم الجمعة التالي وبعد صلاة الظهر تجمهرات لإناس بجلابيات بيضاء وشوم وعصيان تحاصر الكاتدرائية منادين "عايزين أختنا مريم" وهم يضربون صورة للبابا تواضروس باﻷحذية. في مشهد (حدث بالفعل في عصر البابا اﻷسبق) يعبر عن غضب اﻷصوليات المسلمة ووجهة نظرها من انحيازات الدولة وأن الإسلام مضطهد في أرض مصر المسلمة!

بالطبع حادثة “أختي كاميليا” (التي كانت متزوجة من كاهن وتريد الطلاق منه، ورفضت الكنيسة، فأشهرت إسلامها كمخرج من نفق الزواج اﻷرثوذكسي المؤبد) هي أول ما قد يجول بخاطرنا. لكن في الحقيقة فهذا المشهد أقدم مما نتخيل، وجسدته السينما المصرية عام 1969 في فيلم “شيء من الخوف” (فؤادة) لكن اﻷمر يحتاج أن نفهم “ﻻهوت الدهاشنة” كما يسميه راهب الدومينيكان چون جابريل.

يقول اﻷب جون عند جزئية “الشيخ إبراهيم”:

يمكن اعتبار الشيخ إبراهيم في الرواية على أنّه يمثل “الدين. وأوّل كلمة “لا” في الفيلم خرجت من فم الشيخ إبراهيم! ونجح الشيخ إبراهيم في قول الحقّ من قبل أن تقضي يد الغدر على حياة ابنه.

على هؤلاء الشيوخ إذًا أن يختفوا من الوجود، فهم خطرٌ على وجود أيّ حاكم ظالم. ولكن، هل كانت الثورة التي قادها الشيخ ثورةً على انتهاك حقوق الإنسان؟ أمّ أنّها ثورة من أجل انتهاك آخر؟

في الفيلم كما في الرواية يتكلم الشيخ على أنّ الشعب صبرَ على انتهاك حقوقه، إلّا أنّه لا يمكن أن يصمت عن انتهاك “حقّ الله”.

يمكن من الرواية ومن الفيلم إدراك رمزيّة بطلان الزواج باعتبارها تلميحًا لحكم الحاكم على الدولة، والذي يرفضه الشعب، ممّا يجعل حكمه باطلًا. فإرادة الشعب ورضاه هما أساس العقد وأساس صحّته. إلّا أنّ رمزيّة بطلان زواج فؤادة باعتباره زواجًا باطلًا مرتبطًا بحقّ الله يثير مسألة غايةً في الأهمّية. فكلام الشيخ: “صبرنا على انتهاكه حقوقنا، أما انتهاكه لشرع الله فلا يمكن السكوت” يثير مسألة حقوق الإنسان وحقّ الله. الوجه الآخر لبعض المؤسسات الدينيّة التي لا تفتح فاها إلّا حينما يُنتهك “حقّ” الله وليس عندما يُنتهك حقّ الإنسان. وكأنّ هناك تعارض أو فرق بين الاثنين.

يأتي التعارض أو الاختلاف، أو دونيّة حقوق الإنسان أمام حقّ الله من النظرة للدين ذاته. فالنظرة السائدة في الشرق للدين أنّه دين “ذو مركزيّة إلهيّة”(Deocentric)، مقابل توجه الدين السائد في الغرب وبخاصّة بدءًا من القرن الثامن عشر باعتبار الدين ذا “مركزيّة بشريّة” (Anthropocentric)

(يكتب اﻷب چون جبرائيل الدومنيكي

معنا على الشبكة، وسأحرص على أن تعرض هذه القطعة التي اسمها “كما في السينما كذلك على اﻷرض” كاملة في أقرب فرصة)

والخلاصة السياسية -كما أتصورها بشكل شخصي- أن الكّل يستخدم الدين (أي دين) لتحفيز غيره على الاصطفاف خلفه (الحشد) فيما ﻻ يستطيع القيام به بمفرده. سواء السلوك السياسي للشيخ إبراهيم في رواية الكاتب”ثروت أباظة”، أو سلوك الجماعات السلفية في التظاهر ضد ما يرونه “حق الله” عمومًا، أو حتى سلوك الجماعة المسيحية المتحضرة في حشد الكنيسة ﻻستعادة “كاميليا” أو “مريم” أو غيرهن.

الدين هنا في هذه السياقات الاجتماعية، ليس قيما وأخلاقًا… ليس طقوسا شعائر… بل هو “تنظيم”… تنظيم اجتماعي متكتل وجاهز للعمل إذا ما امتلكت مفاتيح قيادته بلغة يفهمها… أو بطريقة أخرى لنقل أنك ستسيطر إذا ما نجحت في إقناع “التجمع الديني” بأن “حقك” هو “حق الله” الذي تصونه الجماعة بفدائية وانتحارية لضمان ما بعد الموت! لن تجد بشرا أو مواطنين عاقلين هنا، بل جموعا ثائرة، يمكن أن تفعل كل ما هو غير عقلاني اعتقادا منها أنها وإن ماتت فسيسعد الله بها ويستقبلها أحسن أستقبال في جنته عشان إيه؟ بيجيبوله حقه!! حق الله يا أخواننا مش أي حد!!

بصراحة شديدة، في مثل هكذا سياقات اجتماعية شللية (طائفية ضيقة إذا ما نظرت لمصر كصورة أكبر)، أتعاطف مع أجهزة اﻷمن الوطني، فهي دائما محشورة في موقف خاسر. تنفيذ أمر فيه لمصلحة فريق، سيغضب فريقا أخر! حتى الحسبة في الفلسفة النفعية المعتادة (تحقيق أكبر قدر من المنفعة لأكبر قدر من البشر / تحقيق أقل قدر من الضرر لأقل عدد من البشر) التي هي ظالمة للأقليات دائمًا، ليست دائمًا متاحة للأجهزة إن تلقت أوامرًا بأنه: ﻻ يصح إﻻ الصحيح! فدائمًا هناك “كاميليا ما” مستنزفة من غبن اجتماعي ﻻ مخرج منه إﻻ باستخدام الدين!! واللي في القلب في القلب يا كنيسة.

ما الحلول الحقيقية للجميع؟

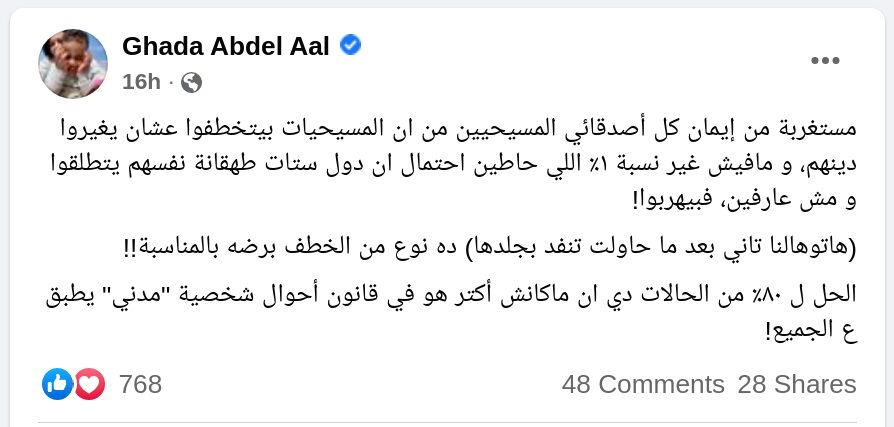

هنا نأتي لاقتباس أخر، وهو من كلام الكاتبة “غادة عبد العال”، كتبت تقول:

مستغربة من إيمان كل أصدقائي المسيحيين من ان المسيحيات بيتخطفوا عشان يغيروا دينهم، و مافيش غير نسبة ١٪ اللي حاطين احتمال إن دول ستات طهقانة نفسهم يتطلقوا و مش عارفين، فبيهربوا!

[هاتوهالنا تاني بعد ما حاولت تنفد بجلدها] ده نوع من الخطف برضه بالمناسبة!!

الحل ل ٨٠٪ من الحالات دي ان ماكانش أكتر هو في قانون أحوال شخصية “مدني” يطبق ع الجميع!

انتهى الاقتباس. وانتهت معه الحلول التي يجمع عليها العقلاء.

حق “مريم” هو حق “كاميليا” هو حق كل مسيحي رجلا كان أو امرأة، في أﻻ يتم استعباده وابتزازه بما يعتقد آخرين غيره عن “أحواله الشخصية”. مهما كانت صحة هذا الاعتقاد دينيًا، خاصة إن صدر عن منعدمي الخبرات في تجرِبة الزواج مثل الرهبان واﻷساقفة، والذين هم ﻻ يصلحون لتمثيل صوت متزوج واحد.

نعم، قامت الدولة بخطف لمعالجة “إهمال قانوني” لمشكلة اجتماعية فردية صنعها مؤسسة الكنيسة، بقانون “اخبط دماغك في الحيط مفيش حلول”، وراضت فيها أجهزة العدل مؤسسة الكنيسة في أكبر صفقة على “أحوالنا الشخصية” في 2008.

مريم عادت… لكن حق مريم لم يسترد، وإنما للتو بدأ.

حقها علينا ألا نكون مثل باقي المجتمع ونتهمها بالـ”تلاعب باﻷديان” كما سيفعل “الخبير الاستراتيجي” لتهدئة الجموع. بل أن نكون أكثر شجاعة ونقر ونقول قولا واحدًا أن الكنيسة (شعبا وقيادة وأسرة وأقارب) هي كنيسة مذنبة ومتجبرة ومتسلطة، ربما من قبل أن تولد مريم، عندما سلبتها وسلبت كل مسيحي حق تقرير “أحواله الشخصية” وخطفت قراره الشخصي الحر باستخدام المقدسات وكله بالكتاب والسنة المسيحية! أوضاعنا في اﻷحوال الشخصية ظالمة وﻻ مثيل لها حتى عند المذاهب الأرثوذكسية الشقيقة كالسريان والأرمن والتي لم توافق كنيستنا تعسفها في أحدث إصدار لقانون اﻷحوال الشخصية، ومازال يتم تنقيحه منذ سنوات في وزارة العدل!

في كل العصور السابقة، فإن أي تنظيم للأحوال الشخصية لغير المسلمين، كان يتم من خلال لوائح داخلية تقع مسؤوليتها، بما فيها من مشكلات وحلول، على الكنيسة أو الطائفة المصدرة لهذه اللائحة. ومن ثم، كان يمكن للدولة المصرية أمام المجتمع الدولي إلقاء مسؤولية التنظيم الاجتماعي على المؤسسة الدينية المسيحية، وبأنها هي صاحبة اللائحة، لا الدولة.

خطورة طرح “قانون” بدلا من “لائحة داخلية” هو أنه يضع الدولة المصرية في موقع المسؤولية عن هذا القانون. وهو ما نراه غائبًا عن فلسفة “الراهب المحلي” الذي صمم مشروع القانون الحالي بفلسفة القرون الوسطى في السيطرة الاجتماعية، ودون قراءة لمواثيق حقوق الإنسان. فالدولة (بما فيها الشعب كمكوّن رئيسي للنظام الجمهوري) لم يشارك حقيقة في هذا المشروع. بل تم تسليم مسؤولي الدولة نموذجًا سريا لمشروع خالي من التأصيل الشرعي وانحصر دور الدولة في ضبطه.

رجال التشريع بالدولة، مهما بلغوا من الكفاءة والمهنية، ربما قد يستطيعون ضبط الصياغة، أو إلغاء بعض المحاور، أو حتى أغلاق بعض الأبواب التي تفتح الذرائع، لكنهم حتما لا يستطيعون تغيير “فلسفة القانون” والذي هو مصمم بالكامل لحل مشكلات المؤسسة الدينية مع الدولة، وليس مشكلات المسيحيين الذين تمت مصادرة حقوقهم الشخصية، ووضع الدولة المصرية علي فوهة المدفع في مواجهة المجتمع الدولي.

والحلول التشريعية ﻻ تبدأ فقط من اﻷحوال الشخصية (التي توقف الإصلاح فيها وقهرت الأقوياء مثل عبد الناصر، ومثل نابليون الذي أشهر إسلامه وتزوج بمسلمة كي يعتبره المسلمين واحدًا منهم) بل تبدأ بنزع فتيل الصفة التشريعية من الهيئات الدينية غير المنتخبة. ﻻ أن يجامل الدستور الكنيسة بمادة جديدة تزيد من مبدأ المحاصصة الطائفية على حساب المواطنة فنعود للخلف فراسخًا وأميالا!

هذا إن ابتغينا حلوﻻ… ﻻ مجرد “مكلمة” تنتهي بمشهد هزلي معتاد لشيخ حكومي وقس حكومي يقبلان بعضهما البعض، بينما الحرائق داخل القلوب تشتعل على المستوى الشعبي.