منذ أيام، انتقلت إلى السماء السيدة الفاضلة مارجريت الوحش. والدة الفنان هاني رمزي، والمستشار أمير رمزي، والمحامي والنائب السابق إيهاب رمزي. أعانهم الله على ألم فراق الأم. المستشار أمير رمزي كان يشارك عبر صفحته صورًا لكل شيء في مراسم تجنيز السيدة والدته، ومن ضمنها الصورة المرفقة، التي لفتت انتباه باحثة الإيچيبتولوچي المؤثرة؛ نيرڤانا حسن، وبالأخص محتويات الطاولة التي يقف أمامها نيافة الأنبا إنيانوس، أسقف بني مزار والبهنسا.

مدعاة الدهشة أن ما نراه هو رئيس كهنة مصري معاصر، يقوم بطقوس تشابه كهنة قدماء المصريين، ومتشابكة بعمق مع معتقداتهم الدينية. ولذلك، سألت الباحثة أصدقائها الأقباط على الفور.

صلاة صرف الروح

ما نراه هو تجهيزات صلاة اليوم الثالث من الوفاة، وقديمًا كانت تُسمى صراحة بصلاة صرف الروح، وهي مراسم تعود لأجدادنا، قدماء المصريين. تمسك المصريون بها بعد اعتناقهم المسيحية، فتم تمصيرها في النسخة القبطية. طقس لا يوجد مثله عند أي كنيسة مسيحية في العالم إلا عند أقباط مصر فقط، وممارسته سائدة في الصعيد أكثر من وجه بحري.

ستجد على الطاولة أمامك عناصر أساسية قمّة في الترميز: خبز، خُضرة، سنابل قمح ذهبية، ماء النيل، ملح ناعم، وشموع..

القربانة في أصلها المادي “خبز” (عيش)، مصنوع من دقيق القمح.

المصري القديم كان يعتبر “سنابل القمح” رمزًا لدورة الحياة والموت معًا. فلو كانت لا تزال خضراء، تكون رمزًا للحياة، ولو جفت وصارت صفراء، تكون رمزًا للموت. وهذا الموت يحمل بداخله حبوبًا ذهبية، وعندما تُزرع تعطي حياة وخُضرة مرة أخرى، فالقمح هنا رمز مهم لدورات الانتقال بين الحياة والموت.

الرمزية الأعمق ليست في الألوان بين الأخضر واليابس، ففي الحقيقة السنابل الصفراء الذهبية ليست علامة على الموت تمامًا، وإنما هي مرحلة انتقالية (برزخ). أما الموت الكامل فهو الحبوب الذهبية خارج السنبلة؛ الحبوب الفرط.

القربانة هنا، هي تطور الحبوب الذهبية للقمح الفرط (الموت الكامل) بعد أن تحول إلى دقيق مُستخدم في عمل القربانة.

والقربانة في الليتورچيا، هي جسد المسيح المصلوب -الموت الذي أعطانا حياة أبدية- فالقربانة إذن برزخ مسيحي موازي.

تلك عبقرية في مسحنة الترميز المصري القديم، وتضفير طقس جديد مُتصالح مع كلا الاعتقادين.

في مراعٍ خُضر يربضني

الخُضرة: ربما هي تحول من سنابل القمح الخضراء المصرية القديمة، إلى رمزية الحياة بعد الموت في الحضارات الزراعية عمومًا. لكنها حاليًا أي نبات ورقي أخضر، ولسبب غير معروف فهناك تركيز في صعيد مصر على أوراق البقدونس.

الخُضرة، وبالأخص الخس والبقدونس، كانت رمزًا للخصوبة، وتجدد الحياة، والولادة الجسدية، لارتباطها بالمعبود مِن

Min، وبشكل عام، كان البقدونس جزءًا من طقوس الاحتفال بالربيع وخصوبة الأرض، ورمزًا لاستمرارية الحياة. أما في المسيحية فالخضرة تذكر المؤمنين بالراحة في سياق المزمور 23 [1].

الشموع: من الفردوس إلى نور العالم

المصريون القدماء كانوا من أوائل من استخدم أشكالًا بدائية للشموع، وأسموها “المشاعل المشعة”. وكانوا يصنعونها من لب القصب المجفف المنقوع في دهن الحيوانات المذاب، ولم تكن تحتوي على فتيل، واستخدمت للإضاءة في الطقوس والمنازل، قبل أن يطورها الرومان لاحقًا بإضافة الفتيل [2].

من المهم هنا التركيز على القصب، فهو المادة التي كانت تُصنع منها شموع المصري القديم. لكن الأهم هو ديني اعتقادي، بأن مفاز الحياة الأخرى (الفردوس) هي: حقول القصب. ترمز

من المهم هنا التركيز على القصب، فهو المادة التي كانت تُصنع منها شموع المصري القديم. لكن الأهم هو ديني اعتقادي، بأن مفاز الحياة الأخرى (الفردوس) هي: حقول القصب. ترمز حقول القصب

[سخيت آرو

– Sekhet-Aaru

] عند المصري القديم إلى الفردوس الأبدي. الجنة التي تنتقل إليها الروح الصالحة، حيث تقضي “حياة ثانية” تعيشها مُخلّدة بعد اكتمال رحلة العبور واجتياز قاعة “الحقيقتان” بمنزل عوزيريس (عوزير، وعزرائيل في ثقافات وأديان أخرى) [3].

المُدهش أن التوراة ذكرت قصب الذريرة

(العطر) في سفر الخروج، وكان يدخل في تركيب الدهن المقدس لدهن خيمة الاجتماع والكهنة [4]. كما ورد ذكر قصب الذريرة

مقرونًا بالفردوس والجنة في سفر نشيد الإنشاد [5].

الدهشة تزيد إن علمت أن مشاعل القصب المنقوع في الدهن [شموع قدماء المصريين]، أو فردوس القصب [سخيت آرو]، أو قصب الذريرة كعطور وأطياب “خيمة الاجتماع”، أو طقوس دهن الكهنة، أو أطياب الجنة والفردوس في نشيد الإنشاد، كل هذه المواد مرتبطة ارتباطًا وثيقًا لا يمكن فصمه عن المعتقدات المصرية القديمة في العبور للحياة الأخرى، ومواد وتجهيزات التحنيط عند المصري القديم. كلها فكرة مصرية قديمة خالصة [6]، ومقترنة بنباتات وأطياب ومواد تحنيط ليست مُتاحة في البيئة الجغرافية لأنبياء العهد القديم، والأكثر عجبًا أن النبي إرميا يقول صراحة أنها تأتي من بلاد بعيدة وأن الرب غاضب لعدم زراعتها محليًا وأنه لم يعد يقبل القرابين الحيوانية (الذبح) منهم [7].

في المسيحية، فالتصاهر مع المعتقدات المصرية القديمة أكثر عمقًا وسلاسة، إذ يستخدم

في المسيحية، فالتصاهر مع المعتقدات المصرية القديمة أكثر عمقًا وسلاسة، إذ يستخدم قصب الذريرة

كأحد مكونات زيت الميرون، ويدخل في تطييب (تحنيط) أجساد القديسين، ويسمونها في مصر؛ حنوط

، هكذا بشكل واضح وجليّ.

أما في النسخة المصرية من المسيحية، فالتصاهر ظاهر شكلانيًا بشكلٍ لا تخطئه عين، وغائب سرائريًا ومعنويًا ورمزيًا. على سبيل المثال لا الحصر؛ مشاعل الشموع ومظاهر أكل القصب جزء رئيسي من احتفالات الأقباط بالثيؤفانيا؛ عيد الغطاس أو عيد الأنوار [8].

أنتم ملح الأرض

الملح: خاصة ملح النطرون [الملح الإلهي

] [9] هو عنصر أساسي في التحنيط المصري القديم، حيث يعمل على تجفيف الجسد وسحب الرطوبة منه بشكل كامل لمنع تحلله، وكان يُغمر فيه الجثمان لأسابيع لضمان تجفيف الأنسجة والدهون، مما يجعله أساسيًا في الحفاظ على الجسد للحياة الأخرى، وفي المسيحية، يذكّر المؤمنين بأنهم؛ “ملح الأرض” [10].

عند قدماء المصريين، كان الجثمان ذاته كسفينة العبور نحو العالم الآخر. وكانوا يضعون بجواره بعض الأطعمة لرحلة ما بعد الموت، منها الأسماك واللحوم والخضار والفواكه، ولأن رحلة العبور طويلة، فكان على هذه الأطعمة أن تفسد سريعًا، والملح وحده جعل الحفاظ عليها أمرًا ممكنًا. فهم المصريون قيمته الغالية فكانت الحضارة المصرية القديمة هي الأولي التي استطاعت الحفاظ على الأسماك واللحوم بالملح الإلهي، ومن حفظ الأطعمة والسمك المُملح استطاعوا التحول إلى التجارة، فكانوا ينقلونه بسهولة دون أن يفسد [11].

إلى مياه الراحة يوردني. يرد نفسي

ماء النيل: يصلي الكاهن المصري عليه، ومن بعدها يُعد؛ ماء مُبارك [12]، [13].

هذه المياه، بعد تبريكها، تُرش في كل البيت، وبالأخص غرفة نوم المتوفي ومتعلقاته وأشياؤه بما فيهم أطفاله وأقاربه، كل هذا يُرش بماء النيل المبرّك لان “روح المتوفى” من الممكن أن تكون متعلقة أو مرتبطة بهم، بشكل يمنع أو يعيق انطلاقها [14].

كل العناصر السابقة برموزها وطقوس صلواتها، اسمها الموروث:صلاة صرف الروح. نحن فعليًا أمام طقوس مصرية قديمة لـتحرير الروحالمتوفاة من ارتباطاتها الأرضية، الأشخاص، الأشياء، وكل ما يمكن أن يعطّل الروح عن العبور للعالم الآخر.

والملح هنا لا يُرش كما الماء مثلًا، البعض يتركه كما هو إلى يوم الأربعين، والبعض الأخر يستخدمه مع الكاهن المصري في تمليح الخبز وأكل النذر اليسير منه (عيش وملح).

فكرة “رش الملح” تحمل مُعاداة للروح، تستخدم لجحد أو طرد للأرواح الشريرة، لذا لا يُمارس مع الروح المتعلقة بك أو تحبك. وربما من هنا جاء “رش الملح” الشعبي لطرد الأرواح الشريرة والحقودة والحاسدة (أغنية يا أم المطاهر رشي الملح 7 مرات

– عين الحسود فيها عود

– والـ عود

تحول إلى إبرة لوخز عروسة ورق

للوقاية من الحسد). كلها طقوس وثقافات شعبية مُهددة، غير موجود في أي دين معروف، إلا عند أديان المصريين.

تصاهر وانتقال المعتقدات

الناقد والكاتب والممثل والساخر؛ چورچ كارلن [15]، كان قد قدم حلقة ساخرة شهيرة، قال فيها: في كل ثقافة دائمًا يوجد اعتقاد غريب ينتاب عائلة المتوفى عقب الوفاة. أن الروح لا تزال موجودة. قد تكون بعد قليل في الأعلى (السماء)، لكن الروح تراقب أسرتها، وتبتسم إن فعلوا شيئًا يدعو للفخر، وتحزن إن فعلوا شيئًا خاطئًا. في ثقافات أخرى، قد تنزعج الروح لو فعل ذويها شيئًا كارثيًا، وقد تحاول التواصل سواء بالرؤيا أو بالزيارة في الأحلام لطمأنة الأسرة.

كل هذه المعتقدات غير الدينية، أصلها بشكل أو بآخر هو معتقدات قدماء المصريين، الذين كانوا يعتقدون أن “الروح” تظل متعلقة بالأرض حول المتوفى مدة 40 يومًا، هي نفس فترة طقوس ومراسم التحنيط لجثمان المتوفى.

خلال فترة الأربعين يومًا، يبدو أن هناك طقوسًا مصرية لدفع الروح لمغادرة الأرض. ويبدو أنها كانت تتم برفق شديد جدًا وعلى مراحل، أي كانوا يقومون بإخراجها من أشياء المتوفى ومتعلقاته، مثل غرفته، وأدواته، بحيث تبقى حول الجثمان [سفينة العبور] الذي يتم تحنيطه كعملية تجهيز وإعداد لمستلزمات الانتقال ومغادرة العالم الأرضي، ثم بعد ذلك في اليوم الأربعين يُنقل الجثمان المحنط والملفوف بالكتان إلى المدافن، والتي يمكن تمثيلها بمواني العبور للسفينة، وتُتلى صلوات جنائزية أخرى لقيادة الروح إلى حقول القصب (العالم الآخر).

هذان الطقسان تحولا عند الأقباط (و بالأخص في جنوب مصر أكثر من القاهرة والإسكندرية) إلى صلاتين، يُحسب كلاهما من يوم وفاة المتوفى بحيث تُجرى إحداهما في اليوم الثالث، والأخرى في اليوم الأربعين.

الفزع من معتقدات قدماء المصريين

يظهر المصريون القدماء في كل الأديان التوحيدية على أنهم وثنيين. ولربما تظن الوثني [Pagan

] هو عابد الأوثان [الأصنام]. حسنًا، لا تندهش إن قلت لك أن هذا محل نظر. الوثني [Pagan] هو لفظ مشتق من الكلمة اللاتينية المتأخرة pāgānus، وأول استخدام لها بمعنى ديني كان خلال عصر النهضة. أما في الأصل اللغوي فهي تعني «سمات قروية» بمعني «الريفي» أو «القروي الساذج» أو بالعامية المصرية؛ «فلاح». في المصطلحات العسكرية الرومانية السابقة على المسيحية فكانت تعني «غير مسلح»، «مدني أعزل»، «جندي غير ماهر»، وربما لهذا تم وصف المسيحيين بأنهم “وثنيين” في عدة مكاتبات رومانية في الفترة من عصر ترتليان [202م] إلى ما قبل عصر أوغسطين بقليل [16].

وعلى هذا، أيها المصري، فإن أجدادنا الأقباط في فترة الاحتلال الروماني مثلًا كانوا وثنيين بكلا المعنيين؛ كانوا وثنيين في نظر العسكرية الرومانية لأنهم مسيحيون غير مسلحين وعُزَّل [17]. وكانوا وثنيين أيضًا لأنهم شعوب زراعية، فلاحين! ربما من هنا يمكنك النظر بشكل مختلف لأصحاب الحضارات الزراعية عمومًا، مثل حضارات وادي النيل وحضارات بلاد الرافدين، إذا ما تم تقييمهم من قِبل القوم الرعاة والقبائل التي تفضل الرعي ولحم الحيوان على أكل النباتات. أتحدث هنا عن جيراننا البدو من العرب والعبرانيين، والذين كان يجمعهم قدماء المصريين في مصطلح واحد: عابيرو

[18].

إحقاقًا للحق، هذا المستوى البحثي الأكاديمي لم يكن متاحًا للمصريين الناطقين بالعربية قبل الثورة الرقمية منذ عقدين أو ثلاث عقود على أقصى تقدير، فكيف كان يتعامل آبائنا المحدثين في الخمسين عامًا الأخيرة مثلا؟ ببساطة كانوا يتعاملون بفزع كمعنفين مُصابين بالرُهاب من الوثنية، ويهربون من أيّ تشابه مع المعتقدات المصرية القديمة خشية أن يتم استخدام التشابه على شاكلة: “عاجل: الجذور الوثنية للمسيحية القبطية” في مُناظرات الغلمان والصبيان.

كنوع من التخفيف حتى لا يتصادم المعتقد المصري القديم مع المسيحي، قام البابا شنودة الثالث بتسمية صلاة صرف الروح

إلى صرف روح الحزن

. وظلّت الصلاة تُقام في اليوم الثالث للوفاة وفي منزل المتوفى وبحضور أسرته، مع تغيير معتقداتها المصرية إلى اعتقادات أكثر أرثوذكسية [19].

والمشكلة أن البعض يسمي هذه الصلاة “صلاة صَرْف الروح”. ويبدأ الجدل حول هذه التسمية والمقصود منها: هل هو صرف روح الحزن، أو صرف روح الميت، كما يدعى المشتغلون بعلم الأرواح… والواقع أنه يريحنا كثيرًا أن نسميها “صلاة اليوم الثالث” ونكتفي بهذا.(البابا شنودة الثالث، الأرواح: بين الدين وعلماء اللاهوت)

يقول البابا شنودة بنفس الكتاب، إن العلّة من اختيار الثالث كيوم لهذه الطقوس، هي علّة مسيحية، أصلها الإيمان المسيحي بأن المسيح قام من الموت في اليوم الثالث، وأحال القارئ لقوانين الآباء الرسل، دون ذكر مرجع كعادته [20].

إذن لماذا نصلي صلاة اليوم الثالث؟ نصليها لعزاء أهل الميت. وكما نقول قوانين الآباء الرسل:واذكروا الميت في اليوم الثالث، لأن السيد المسيح قام من الأموات في اليوم الثالث.. فكأننا نذهب إلى بيت أهل الميت الحزانى على وفاته ونقول لهم [في اليوم الثالث] “لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. إن ميتكم سيقوم كما قام المسيح”.(البابا شنودة الثالث، الأرواح: بين الدين وعلماء اللاهوت)

وفي الحقيقة، ينطوي هذا التأويل على مغالطة لاهوتية وإسخاتولجية. ففي حين يؤمن المسيحي بأن المسيح قام في اليوم الثالث فعلًا، لكنه يؤمن أيضًا أن ذلك حدث معجزِيّ ماضويّ مُختلف عن “قيامة الأموات”، أو “يوم القيامة” المُستقبليّ الذي لم يحدث بعد. أيضًا، هذه الصلاة لا تُصلى على الموتى أو جثامينهم في الكنائس، بل تتم بعد دفن الجسد، ومكانها المنزل، لا القبر! ولم يحدث للآباء الرسل أن قام أحدهم من الموت، سواء للذين لم تُصلَّ عليهم صلاة الثالث لكونهم غير أقباط، أو حتى للذين صُليَّ عليهم. فما علاقة صرف الروح بالقيامة إذن؟

قيامة المسيح، أو حتى يوم القيامة، لا علاقة لهما بصلوات قدماء المصريين التي تقام منذ عشرات الآلاف السنين في اليوم الثالث من الموت، وقبل مجيء المسيح أو قيامته في اليوم الثالث، وسيظل الأقباط يقيمونها لآبائهم حتى تقوم القيامة. والجدل -الذي يتهرب منه البابا شنودة دائمًا- حول معتقدات قدماء المصريين، لا ولن يُحل بالعودة إلى نصوص الكتاب المقدس والأناجيل وقوانين الآباء الرسل. في الحقيقة، لن أبالغ إن قلت إن الأمر يزداد تعقيدًا حين يتطابق الكتاب المقدس بعهديه، بما في ذلك الإيمان بقيامة المسيح في اليوم الثالث، وصعوده في اليوم الأربعين [21]، مع معتقدات آبائنا وأجدادنا وسلفنا الصالح؛ قدماء المصريين.

قيامة المسيح، أو حتى يوم القيامة، لا علاقة لهما بصلوات قدماء المصريين التي تقام منذ عشرات الآلاف السنين في اليوم الثالث من الموت، وقبل مجيء المسيح أو قيامته في اليوم الثالث، وسيظل الأقباط يقيمونها لآبائهم حتى تقوم القيامة. والجدل -الذي يتهرب منه البابا شنودة دائمًا- حول معتقدات قدماء المصريين، لا ولن يُحل بالعودة إلى نصوص الكتاب المقدس والأناجيل وقوانين الآباء الرسل. في الحقيقة، لن أبالغ إن قلت إن الأمر يزداد تعقيدًا حين يتطابق الكتاب المقدس بعهديه، بما في ذلك الإيمان بقيامة المسيح في اليوم الثالث، وصعوده في اليوم الأربعين [21]، مع معتقدات آبائنا وأجدادنا وسلفنا الصالح؛ قدماء المصريين.

في اليوم الثالث كما في الكتب

العنوان السابق هو جزء من قانون الإيمان المسيحي حول قيامة المسيح، يكرره المؤمنون في صلواتهم قائلين: قام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب

، والنص بدوره مأخوذ عن الكتاب المقدس: وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب

[22].

يتعامل المسيحي المعاصر مع التعبير في اليوم الثالث كما في الكتب

كموروث لفظي تلقنه منذ حفظ قانون الإيمان في مصغره. ولذلك، لا يفتش أغلبنا في ماهيّة هذه الكتب؟ وماذا قالت بدقّة؟ ويتصورها نبؤه من أنبياء العهد القديم، عن المسيح المُخلص أنه سيقوم من الموت في اليوم الثالث. إنه “قالب نبوي” منتشر في طول الكتاب المقدس وعرضه على كل حال.

ببعض التساؤل، سيخبرك مسيحيون أن

ببعض التساؤل، سيخبرك مسيحيون أن الكتب

هنا، يُقصد بها كُتب العهد القديم فعلًا.. ما هي هذه الكتب؟

ستجد مطلعون يخبرونك بثقة: هوشع تنبأ بأن المسيح سيقوم في اليوم الثالث، بل ذكر بدقة متناهية أنه سيقوم بعد اكتمال يومين كاملين، وفي بداية اليوم الثالث سيقوم [23].

نفتح سفر هوشع، ونفتش الكتب، فنجد أن النصّ يقول التالي [24]:

هلم نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا، ضَرب فيجبرنا. يُحيينا بعد يومين. في اليوم الثالث يُقيمنا فنحيا أمامه.(سفر هوشع ٦: ١-٢)

هل رأيت أن الأمر حُل بنصوص الكتاب المقدس أم زاد تعقيدًا؟

نص سفر هوشع لا يتكلم عن المسيح منفردًا، بل يتكلم عنا نحن البشر الخطاة بصيغة الجمع فيقول: نرجع إلى الرب، يشفينا، يجبرنا، يحيينا بعد يومين. في اليوم الثالث يقيمنا! النص إذن يتحدث عنا، عن الإنسانية جمعاء وليس نبوءة خاصة بالمسيح وحده.

قد يقول قائل إن النص نفسه بالمعنى اللاهوتي يتحدث عن قيامتنا نحن في قيامة المسيح، باعتبار المسيح ناسوتًا كاملًا وإنسانًا كاملًا وممثلًا للإنسانية جمعاء. وهذا صحيح، ويظل النص في كل أحواله عن المسيح يشكّل نبوءة. ولكن من ناحية أخرى، فإن استخدام صيغة الجمع بالمعنى الحرفي النصي الأصولي يعني أن البشر جميعًا، يموت، والمؤمنون منهم يشفون ويجبرون ويعودون للحياة بعد يومين، وفي الثالث يقومون أمام الله.

هل أيًا من هذا يبدو لك متشابهًا مع معتقدات قدماء المصريين؟ وهل نستطيع النظر حقًا لمعتقدات المصريين القدماء على أنها كانت مصدرًا لأنبياء العهد القديم؟ أم سنظل محكومين بأفكار نمطية أنها مجرد أديان وثنية أرضية لا حق فيها؟

النص في قانون الإيمان وفي الكتاب المقدس يشير لـ كتب

(بصيغة الجمع) وليس كتاب واحد كما سفر هوشع. فما هي هذه الكتب الأخرى التي تتكلم عن الموت وتتكلم عما هو كائنٌ في العالم الآخر؟ وكيف يمكن أن تعني كتب وأسفار أنبياء العهد القديم في ظل خلو العهد القديم كله من فكرة الحياة الأبدية، أو الحياة بعد الموت؟

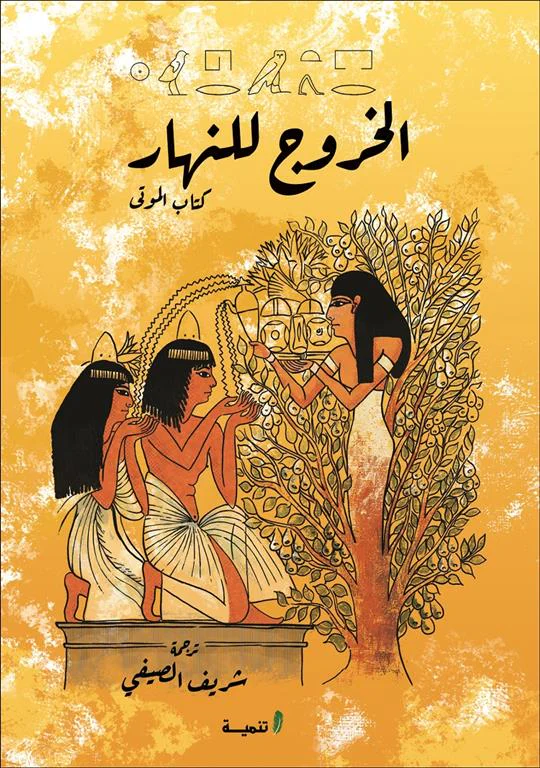

هل يعلم المصريون المعاصرون أن “كتاب الموتى” هي تسمية رديئة لمسمى

هل يعلم المصريون المعاصرون أن “كتاب الموتى” هي تسمية رديئة لمسمى كتاب الخروج للنهار

أو ما هو كائن في العالم الآخر

، وأنها مجموعة كتب ذات نصوص وطرائق متعددة وليس “كتاب الموتى” واحد كما كنا نظن ونعتقد؟

لا أهدف هنا لتقديم أجوبة، بل طرح رؤوس أسئلة اعلم يقينًا استحالة الوصول فيها لإجاباتٍ مُرضية، لكن بالنهاية، أود أن أقول صراحة إن أيّ دين وأي متدين وأي نبيّ لكان يشعر بالرهبة والقداسة أمام أديان مصر القديمة. المصريون القدماء هم أول من نظر للموت على أنه “عبور” للعالم الآخر، وأول من اعتقد بوجود “الكا” و”البا” وخلود الروح. احترم المصري الأرواح التي تمر، وقدم لها التبجيل والإرشاد والراحة في رحلتها نحو الأبدية. المصري القديم حول الدين من مجرد “قانون إلهي” نزل من السماء، إلى إيمان بالخلود وصعد به إلى السماء. تراثهم الأقوى نعرفه من الموت وكيف كانوا يتعاملون معه، عرفناه من مقابرهم، من نقوشهم على معابدهم الجنائزية. وجدناهم تحدوا الفناء ببناء أهرامات معجزية نراها نحن “مقابر موتى”، وهم يرونها كموانئ عبور ونقطة انتقال لدورات الحياة. محطات نحو الحياة الأخرى. إنهم أجدادنا الذين سبقونا لا في الوصول للعالم الآخر وحسب، بل سبقونا أيضًا في معرفة مشاعر الأحياء وتعلقهم بأجدادهم.. مشاعرنا الآن مع موتانا والراحلين عنا.

أي دين، لم تكن أمامه فرص كثيرة للتصادم مع الموروث المصري المترسخ في وجدان المصريين. أحيانًا تتصالح المؤسسات الدينية وتحوله لعادات اجتماعية (مثل شم النسيم)، وأحيانًا أخرى تستغله لصالحها بشكل مادي (مثل مزارات القديسين) [25]. وفي أحيان قليلة تستغله بشكل سياسي لتجاوز الاحتقان بعد المحن الطائفية (مثل شهداء دير الجرنوس).

لكن الطقس ده في حتة تانية خالص.. أغلب الأحاسيس التي تنتابني تجاهه نتيجة تجربة شخصية اختبرتها في انتقال والدتي (والتي كانت بالنسبة لي كل شيء). وكثير من المعلومات التي كتبتها هنا عن طقس “تحرير الروح” مستلمة شفاهة من كاهن كنيسة في مسقط رأسي بالصعيد، في صلاة اليوم الثالث لوفاة أمي، والذي أولاني عناية خاصة عن باقي أسرتي وشرح لي كل شيء قبل بدء مراسم التحرير. لذلك، ليس غريبًا أن أشعر الآن أن محاولة الاحتفاء به، وتدوين أفكاري كتابة عنه؛ واجب مُقدّس.

اهتموا بالطقس ده، وانشروه، وحبوه، وافخروا بيه يا مصريين..

وشكرًا لكل شخص فكرنا بيه..