كلمة شماس

هي كلمة سريانية، وباليونانية διάκονο، وتنطق دياكونوس

(Diakonos). هذه الكلمات جميعها تعني حرفيًا خادم أو وكيل. يُظهر الاستخدام الكتابي للفظ “دياكونوس” أنه لم يقتصر على الرجال فقط، وقد استُخدم لوصف النساء اللواتي كن يخدمن يسوع. هذا المفهوم الأساسي للخدمة (Diakonia) هو ما شكل أساس كل الرتب اللاحقة [1].

الحدث الذي يصفه سفر أعمال الرسل كأول تأسيس لخدمة منظمة هو اختيار سبعة رجال للقيام بهذه المهمة. أما الحاجة الاجتماعية والرعوية التي دفعت الرسل إلى هذا الاختيار فيمكن تلخيصها في حدوث مشكلة اجتماعية، حيث تذمر اليونانيون على العبرانيين بسبب إغفال أرامل اليونانيين في الخدمة اليومية. وجد الاثنا عشر (الرسل) أنه لا يحسن أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد

[2]، ولذلك كان الهدف هو تفرغ الرسل للصلاة وخدمة الكلمة

[3]، في حين يُقام السبعة رجال على هذه الحاجة

[4]، وهي خدمة الموائد ورعاية الفقراء والأرامل.

بناءً على هذا التأسيس، وفي ضوء أن هؤلاء السبعة رجال أُقيموا لخدمة الموائد ورعاية الفقراء، تذكر المصادر وجود رتبة مشابهة (شماسة) مُعترف بها ومُقننة لخدمة النساء تحديدًا في العصر الرسولي. الدليل الكتابي على ذلك يمكن تلخيصه في نقطتين:

فيبي شماسة كنخريا: النص المركزي هو قول الرسول بولس: أوصي إليكم بأختنا فيبي، التي هي خادمة [Diakonos] الكنيسة التي في كنخريا

[5]. وصفها بولس بأنها صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضًا

[6].

صفات النساء في الخدمة: يتحدث الرسول بولس عن صفات الخُدام (الشمامسة)، ويُضيف: كذلك يجب أن تكون النساء ذوات وقار، غير ثالبات، صاحيات، أمينات في كل شيء

[7]. يُفهم من السياق أن هؤلاء النساء كنّ جزءًا من خدمة الكنيسة المنظمة.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد شروحات العلامة أوريجانوس [8] والقديس يوحنا ذهبي الفم على أن بولس كان يتكلم عن اللواتي هن في “رتبة الشماسات”، وأنها رتبة ضرورية ونافعة ومكرمة في الكنيسة [9]. إذًا، نحن أمام رتبة موجودة وموثقة في العصر الرسولي [10].

السؤال الآن: بالنظر إلى التحديات الاجتماعية والقيود الثقافية في الكنيسة المبكرة، ما هو الدور المحدد والضروري الذي كانت تقوم به الشماسة، الذي لا يستطيع الكاهن أو الشماس الرجل القيام به؟

الشماسة كاحتياج كهنوتي

بالنظر إلى التحديات الاجتماعية والقيود الثقافية، كان الدور المحدد والضروري الذي تقوم به الشماسة هو خدمة النساء، وهو الدور الذي لم يكن يستطيع الكاهن أو الشماس الرجل القيام به بسبب الفصل الاجتماعي الصارم. كان الهدف الرعوي الأساسي هو الحفاظ على “النظام واللياقة” ومنع انكشاف المرأة أمام رجال الإكليروس في طقوس معينة. تمثلت أهمية هذا الدور في:

المساعدة في المعمودية: كانت الشماسة تساعد الكاهن في عماد النساء البالغات. ففي طقس المعمودية، كان الكاهن أو الأسقف يدهن رأس المرأة بالزيت المقدس، ثم تقوم الشماسة بمسح جسدها بالزيت، “لأنه ليس هناك أي ضرورة أن تُرى المرأة من قبل الرجال”. هذا يضمن اللياقة والنظام ويخدم السياق الاجتماعي.

حفظ النظام واللياقة: كانت الشماسات يحرسن أبواب الكنائس وتنظيم جلوس النساء في الأماكن المخصصة لهن [11].

دع الشماسات يقفن على مداخل الكنائس، وذلك لتنظيم جلوس النساء في الكنيسة.(الدساتير الرسولية ٢: ٥٧، ٣: ١٥)

كما كانت تمنع أي امرأة من التوجه مباشرة إلى الشماس أو الأسقف دون وسيط من الشماسات [12].

وقّر الشماسة، ولا تدع أية امرأة تتوجه إلى الشماس أو إلى الأسقف بدون الشماسة.(الدساتير الرسولية ٢: ٢٦)

الخدمة الرعوية النسائية: كانت الشماسة مسؤولة عن افتقاد النساء والشابات في بيوتهن، وزيارة المريضات، والعمل في المشاكل العائلية، لأنها “أقدر على تفهم مشاكل المرأة”.

هذه الأدوار كانت وظيفية (Functional) تخدم النظام الرعوي والاجتماعي، وليست سرائرية (Sacramental) بالمعنى الكهنوتي المطلق.

خدمة الشماسة انحسرت في الكنيسة القبطية لحوالي سبعة قرون. كان ذلك نتيجة تحولات طقسية ورعوية حدثت في الكنيسة وجعلت دور الشماسة المذكور أعلاه يتلاشى تدريجيًا.

عصر الانحسار والرفض

بالنظر إلى المصادر، يمكننا تلخيص سبب تلاشي دور الشماسة تاريخيًا في النِّقَاط التالية:

تغير ممارسة المعمودية: تلاشت الحاجة المُلحة لوجود شماسة للمسح الطقسي للنساء بسبب تحول ممارسة المعمودية بشكل رئيس إلى معمودية الأطفال بدلًا من البالغين، مما قلل من الضرورة لوجود شماسة لمسح المتعمدات البالغات.

صعود الرهبنة النسائية: انتقل الكثير من التكريس النسائي المنظم إلى الأديرة. تولت الراهبات داخل أديرتهن القيام بمردات الشعب الطقسية، مما سد الفراغ الخدمي المنظم في الكنائس المدنية.

التأثير الاجتماعي والثقافي: بدأ التوقف عن رسامة الشماسات حوالي القرن الثالث عشر، حيث يُعتقد أن الفكر العربي المتشدد اقتحم الدولة كاملًا في هذا التوقيت، مما أدى إلى اختلاف في النظرة إلى المرأة.

وبسبب هذا التوقف الطويل، واجهت محاولات الإحياء اللاحقة تحديًا كبيرًا سُمي بـ”تقليد عدم الممارسة الطويل”.

لقد أثرت التحديات الاجتماعية والسياسية والتحولات الرعوية بشكل عميق في تطور قبول أو رفض خدمة الشماسات في الكنيسة، مرورًا بفترات تأسيس، وانحسار، وإحياء، وصولًا إلى الضبط القانوني المعاصر.

جدل الإحياء المعاصر

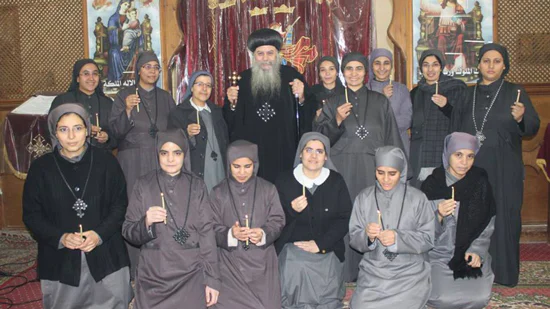

شهدت الكنيسة في عهد قداسة البابا شنودة الثالث جهودًا لإعادة إحياء نظام الشماسات بموافقة المجمع المقدس. وقد تسبب هذا الإحياء في جدل واسع. جاء الإحياء استجابة لضرورات رعوية حديثة، خاصة مع اتساع الكنيسة عالميًا في بلاد المهجر. كانت هناك حاجة متزايدة إلى قيادات نسائية مُدربة لتعليم الأجيال الجديدة واحتوائها.

أدى الإحياء إلى تباين حاد بين مؤيد ومعارض. وكان التحدي الأكبر هو المخاوف من أن تكون هذه الخطوة تمهيدًا لكهنوت المرأة، وهو ما يتنافى مع التقليد الأرثوذكسي. وأعتبر بعض المتشددين أن هذا الإحياء “بدعة”.

أصبح الجدل حول الشماسات أداة في الصراعات الداخلية؛ إذ يُنظر إلى الهجوم على أساقفة المهجر الذين قاموا بالتكريس (مثل الأنبا بولس أسقف شرق كندا) كجزء من محاولات أوسع لإحراج البابا تواضروس الثاني. هذه الصراعات تكشف كيف تم استغلال هذا الملف الخدمي لأغراض غير ظاهرة كنسيًا.

لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا كعامل ضغط في تأجيج “جدل مُفتعل”. هذا الضغط أجبر بعض القيادات، مثل الأنبا بولس، على تقديم اعتذارات وبيانات خضوع لتهدئة البلبلة، لا لأن الفعل خطأ من الناحية العقائدية.

يواجه أساقفة المهجر صعوبة في خدمة الجيل الثاني والثالث الذين لديهم ثقافات مختلفة وتحديات مختلفة تمامًا. محاولة الأساقفة لتكييف الخِدْمَات، مثل رسامة الشماسات، قوبلت بالرفض من الأصوات المتشددة التي لم تدرك التحديات التي تواجه الجيل الجديد.

الضبط القانوني لخدمة الشماسات

لمعالجة التباين الحاد والجدل اللاهوتي الذي أثارته التحديات الاجتماعية والسياسية، اتخذ المجمع المقدس في عام 2018 قرارًا حاسمًا؛ حيث تم التأكيد بشكل صريح على أن ما يتم هو “تكريس لخدمة معينة” (Takrīs)، وليس “رسامة كهنوتية” (Siāma). وأعلن المجمع المقدس بوضوح أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية “لا تعترف برسامة المرأة كشماسة بدرجة كهنوتية” [13].

سمح هذا الضبط القانوني للكنيسة باستمرار خدمة الشماسة لتلبية الاحتياجات الرعوية الحديثة، مع تجريدها من السلطان السري الكهنوتي للحفاظ على التقليد الأرثوذكسي ومواجهة الجدل السياسي واللاهوتي.

بهذا، استطاعت الكنيسة، من خلال التمييز الاصطلاحي بين “الرسامة الكهنوتية” و”التكريس الخدمي”، أن تستفيد من الطاقات الخدمية للمرأة، استجابة للحاجات الاجتماعية، مع الحفاظ على هيكلها الكهنوتي المستقر تجنبًا للجدل العقائدي والضغوط الداخلية للمتشددين.

يمكن تشبيه تطور قَبُول ورفض خدمة الشماسات بقارب شراعي؛ ففي البداية، دفعته الرياح الاجتماعية القوية كضرورات الرعاية والمعمودية إلى الأمام، ثم أدت التحولات في تيار البحر مثل تغير طقوس المعمودية وصعود الرهبنة إلى ركونه وتوقفه لقرون. وعندما حاول البعض إعادته للعمل والإحياء للشماسات، واجه أعاصير داخلية مثل الجدل الكنسي والصراع على السلطة عبر الإعلام، مما اضطر قيادة الكنيسة إلى تثبيت صواري القارب بالضبط القانوني واللاهوتي لضمان استمراره في الإبحار بأمان ضمن الحدود المرسومة للتقليد الكنسي.