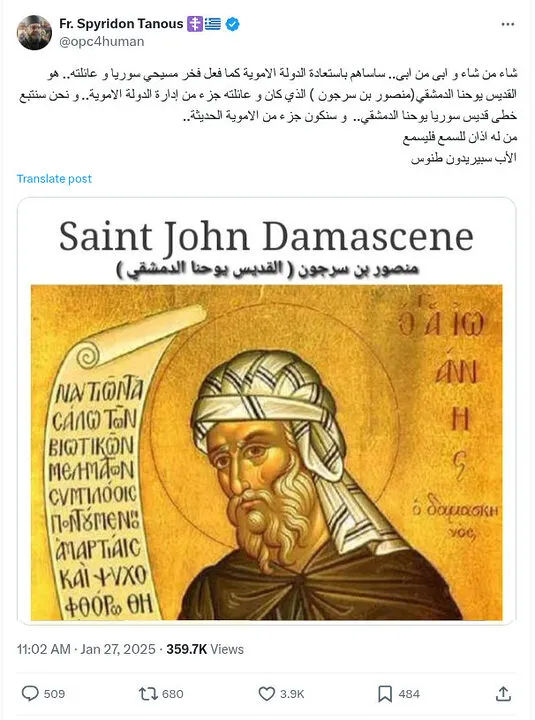

منذ أيام معدودة، صرح الأب السوري؛

منذ أيام معدودة، صرح الأب السوري؛ سبيريدون طنوس

، كاهن الكنيسة الأنطاكية للروم الأرثوذكس، عبر حسابه على منصة إكس، بأنه ينوي استعادة الخلافة الأمويّة، أسوة بالقديس يوحنا الدمشقي الذي كان وعائلته جزءًا من إدارة دولة الخلافة

آنذاك.

أثارت تصريحات كاهن الروم الأرثوذكس جدلًا واسعًا في المجتمعات المسيحية، وبالأخص حول دور القديس يوحنا الدمشقي [1] في تقسيم المجتمعات الإسلامية إلى شيَع وأحزاب وفرق [2]. لكن أكثر ما أثار انتباهي حقيقةً هو أن بعض الآراء قالت: أتباع كل الأديان في البلاد العربية كان منهم من يدير جزءًا من مسؤوليات الدولة

، وإنها المواطنة في أبهى معانيها

.

هل نُظم الخلافة تحمل الخير للأقليات المسيحية؟ وهل هي فعلًا نموذج راقي من دولة المواطنة؟

هل نُظم الخلافة تحمل الخير للأقليات المسيحية؟ وهل هي فعلًا نموذج راقي من دولة المواطنة؟

هذا المقال مخصص لمناقشة هذا الزعم، وبناء على تأسيس أكاديمي قدر الإمكان..

لنصطلح أولًا

بدايًة، من الخطأ إطلاق مسمى دولة

على كل نظام حكم

، وبالأخص تلك التي كانت موجودة قبل تأسيس مصطلح State

أو ما يعادله في اللغات اللاتينية.

هناك شق لغوي في المسألة، فـstate تعني أصولًا ولاية

أو مقاطعة

، والمقصود هنا أرض محددة، ذات حدود جغرافية واضحة، ﻻبد أن تُلحق بـstate.

مثلًا نقول: United States of America

لنشير لمجموعة ولايات محددة مرتبطة بالأرض التي في قارة أمريكا الشمالية.

بخلاف اللغة، هناك علم المصطلح، الذي يخبرنا بأنه عندما يتحدث أحد الدارسين عن State

، فهو في الواقع يتحدث عن العلاقة التي تربط بين ثلاثة مكونات: شعب محدد على أرض محددة وفق نظام حكم محدد. في الجملة السابقة، هذه المكونات الثلاثة هي: 1. الشعب 2. الأرض 3. نظام الحكم [هذه الثلاثة مجتمعة تشكل الدولة]، وهذا هو مفهوم الدولة

بأركانها الثلاث.

عندما تم تعريب كلمة state إلى دولة

(مادة دَوَلَ

، من التداول

)، كان المقصود وصف نوع معين مما سبق. نوع حديث، ظهر تاريخيًا بعد نهاية عصور الإمبراطوريات وعصور الاستعمار وبداية عصر چون لوك

وتأسيسه العقد الاجتماعي

. وstate الأخيرة هذه مازال يُقصد بها المكونات الثلاثة التي ذكرناها، ولكنها اتخذت مدلولًا جديدًا يحمل في طياته تطورات آلاف السنين لما يسمى نُظم الحكم الديمقراطي

. وعلى هذا، فـstate هنا تعني الدولة الديمقراطية القائمة على التداول السلمي للسلطة

. والتداول

، كمحطة أخيرة لرحلة الحضارة، هو الجذر اللغوي الذي أُخذت منه كلمة دولة

في اللغة العربية [3].

ولأن التداول

جذر لغوي مغاير، فهو على خلاف ولاية

أو مقاطعة

، لا يحمل في مضمونه معنى حدود جغرافية

، والخلاصة أنه ﻻ يصح إطلاق لفظة دولة

سوى على نظام الحكم الذي يلزم حدودًا جغرافية محددة وثابتة، ويعترف ألا سيادة له خارج حدود هذه الأرض. وعلاقة السيادة لمثل هذه الدولة تخصع لاعتراف المجتمع الدولي بشرعية هذه السيادة، بمعنى إقرار بقيّة دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة

، وعلاقة هذه الدولة بجيرانها تنتهي عند حدود الترسيم الجغرافي. من بداخل الحدود هم المواطنون، ومن خارجها هم الأجانب.

وما أود عرضه من المقدمة في ضبط المُصطلح، أنني متفهم للأسباب التاريخية التي جعلت الناطقين بالعربية تخلط بين الدولة

وبين نظام الحكم

أو الحكومة

، ذلك لأن محددات اللغة العربية نفسها اشتقت المسمى من جذر لغوي يتصل بـالتداول

المُنصبّ على الحكومات. لكن هذا مطروح على سبيل فهم الـ”عكّ” من أين جاء. لأن ببساطة: هذا “عكّ”!

عكّ رجال الدولة في معنى “دولة”

هذا “العكّ” منتشر في أعلى المناصب. ستجد رئاسة الوزراء نفسها “تعكً” وتقول تخارج الدولة

(جنبًا إلى جنب مع تخارج الحكومة

) في خضم وثائق عن بيع الأصول الحكومية [4]. في الحقيقة لا يوجد شيء اسمه تخارج الدولة

ويوجد فقط تخارج الحكومة

، لأن الشعب [القطاع الخاص] هو جزء من المكونات الثلاثة للدولة، وجزء مُحدد بالجنسية، والتي بدورها ذات علاقة توريث للأرض. بيع الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص [الخصخصة] هو انتقال لسلطة الملكية من الحكومة إلى المواطنين في نفس الدولة.

ربما كانت رئاسة الوزراء تقصد بتعبير تخارج الدولة

بيع أصول القوات المسلحة. وهذا أيضًا عكّ! لأن القوات المسلحة جزء من حكومة الدولة، ولها وزير دفاع ضمن حكومة مصطفى مدبولي. ولأن القوات المسلحة جزءًا من نظام الحكم، إذن فتخارجها فنيّا هو تخارج حكومي أيضًا. مصطلح تخارج الدولة

يعني تخارج المكونات الثلاثة للدولة (الأرض والحكومة والشعب). وهذا ليس مستحيلًا فحسب لأن الأرض جزء من الدولة وﻻ يمكن أن تنتقل خارجها! بل يعكس أيضًا سوء فهم لمسألة الجنسية المصرية. إذ يمكن أن يكون المقصود تخارج الحكومة والشعب معًا [البيع لغير حاملي الجنسية المصرية – الأجانب وليس المواطنين]. وبالتالي فإن أعلى منصب في الحكومة المصرية لا يفهم معنى المواطنة

، ف بيعكّ!

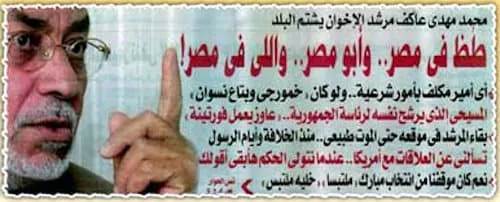

ونفس الأمر يمكن أن يُقال عن ممثلي الشعب في البرلمان (الذين هم نظريًا خُلاصة التمثيل لحق المواطنين في مواجهة حق الحكومة) عندما عكّوا عُكّة مريرة في قانون التجنيس الأخير، ووضعوا توريث الدين الإسلامي كأحد مكونات الجنسية المصرية [5]. هذا عكّ. الجنسية تُورّث بالانتماء للأرض وليس بالانتماء للدين، فما علاقة المسلم الماليزي بالجنسية المصرية؟! ولماذا طرقع “مثقفو السلطة” والصحافة لمرشد الإخوان

ونفس الأمر يمكن أن يُقال عن ممثلي الشعب في البرلمان (الذين هم نظريًا خُلاصة التمثيل لحق المواطنين في مواجهة حق الحكومة) عندما عكّوا عُكّة مريرة في قانون التجنيس الأخير، ووضعوا توريث الدين الإسلامي كأحد مكونات الجنسية المصرية [5]. هذا عكّ. الجنسية تُورّث بالانتماء للأرض وليس بالانتماء للدين، فما علاقة المسلم الماليزي بالجنسية المصرية؟! ولماذا طرقع “مثقفو السلطة” والصحافة لمرشد الإخوان مهدي عاكف

عندما قال ذلك [6]، وجبن الشجعان أن يتكلموا بكلمة عن البرلمان الوطني الذي نفذ هذا فعليًا، وطزطز للمواطنة؟

المسؤولون عن العكّ

السؤال الذي يشغلنا هو: من المسؤول، أو صاحب المصلحة، في هذا “العكّ” الواصل لأعلى الوزارات في أعرق الدول العربية في أقدم شعوب العالم؟ من الذي يخلط هذه المفاهيم عمدًا ويريدك أن تخلطها ويسعد بذلك؟ هل أخطأ أهل اللغة عندما علمونا في المرحلة الابتدائية تعريفًا مبسطًا أن state تعني “دولة” دون تفاصيل؟ أم أهل الإعلام عندما يستخدمون مصطلحًا غريبًا متناقضًا مثل دولة الخلافة

؟ أم جماعات الإسلام السياسي مثل الإخوان المسلمين الذين يمارسون نفوذًا في المجال السياسي؟ أم القوميون العرب الذين يدعون إلى وحدة جميع الدول العربية وإزالة الحدود الجغرافية؟ أم السلفيون الذين يروجون لفهم منحاز للإسلام السياسي على أنه الحقيقة الشرعية؟ من المسؤول عن تفشي هذا “العكّ” واعتباره وجهة نظر مشروعة بدلًا من كونه تأسيسًا اصطلاحيًا واضحًا؟

الإجابة القصيرة أن جميع هؤلاء، بمن فيهم رجال الدولة، مساهمون جزئيون في تفشي “العكّ”. ولكن في رأيي، فإن المسؤول الأكبر هو “رجل الدين” (أي دين)، والذي كان صاحب سلطة ونفوذ أكبر بكثير في عصر “الخلافة” كجزء تاريخي من عصور “الإمبراطوريات المقدسة”، والتي هي بدورها تطور تفصيلي من تاريخ “عصر الأباطرة” غير المقدسة (القصة طويلة جدًا).

لنبدأ في تقصّي الوعي لرجل الدين المسلم، ولنأخذ المدخل من النموذج الأزهري الوسطي لأنه أسهل. سنجده -كخريج كتاتيب مرموقة- متأثرًا بثقافة إسلامية معينة معجونة في اللغة العربية. أي أن مصطلح دولة

عنده لا تعني العلاقة الثلاثية كما عندي، ولا تعني “تداول سلمي للسلطة” كما عندك، وإنما لها أصول ثقافية تعود إلى الآية القرآنية تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

[7]. وهذا يقودنا لسؤاله مباشرة: هل تعلم ما معنى “نداولها بين الناس” عند الطبري مثلًا (قبل ظهور المدلول السياسي الحديث)؟ يعني نداولها بين المسلمين والمشركين [8].

وهذا بدوره يقود لسؤال آخر: هل “دولة الخلافة” المزعومة يتم فيها المبايعة بين خليفة مسلم وخليفة مُشرك؟ دولة الخلافة التي ينص فقهها على لا ولاية لكافر

[9] هل ستسمح بذلك وتعتبر الدين مسألة شخصية، فتقول: دينه لنفسه ولنا كفاءته؟

في أفضل الأحوال هنا، ينسحب الأزهري من النقاش لأنه مُرغم على منظومة ثقافية تحدد الولاية للمسلم [10]، في حين أنه ليس من المضمون أن يكون الأزهري مثقفًا بثقافة تحترم خيارات الشعوب بشكل مدني. وللتوضيح هنا، فالإخوان المسلمون أسهل في الفهم؛ إذ إنهم أيضًا -ككل الأصوليات الدينية- يقسمون العالم ليس بالجغرافيا والأرض، وإنما لفسطاط الإيمان وفسطاط الكفر [11].

ولأن الإخواني أكثر دهاءًا ومكرًا عن أكاديميو الأزهر، فهو يتوقع أن الشعوب ستنتخب حاكمًا من دين الأغلبية وأن الأقليات ستخسر أي منافسة انتخابية، ولذلك فهو يعترف بالديمقراطية داخل منظومة الحكم ذات الأغلبيات المسلمة كي يستغلها. يعني ليس إيمانًا بأن الشعوب تفهم مصالحها، وإنما إيمانًا بأن الشعب المسلم سيصل به إلى الحكم والسلطة، وهذا هو المهم! هو لا يعنيه الشعوب الغربيّة ذات الأغلبية الكافرة التي ستنتخب كفارها للحكم، فهي بعيدة وليست محل نزاع معنا في السلطة. والخلاصة هنا أن الإخوان يؤمنون بالديمقراطية الإجرائية التي تعود عليهم بالمنافع، وليس بحق الشعوب في اختيار حاكمها دون تمايز ديني، والذي هو أصلٌ ديمقراطيٌ.

أيضًا في مسألة ولاية المسلم الفاسق [12] قد نخوض في نقاش دائر بين الإسلاميين [13] ولأنه نقاش لا يلزمنا فسنكتفي بالقول أن هناك إسلاميين يعتقدون بولاية المسلم الفاسق فعلًا، أشهرهم السلفيون، وبالأخص مؤسسو حزب النور السلفي! هؤلاء يرون الرئيس السيسي مثلًا حاكمًا متغلبًا. ليس أجدر -كفاسق في نظرهم- من “مرسي” برئاسة الجمهورية. ولذلك، كانوا في اعتصام رابعة، وظلوا مؤيدين لمرسي، إلى أن -بمنظورهم- تغلّب السيسي وقهر مرسي، فأصبحوا بعدها مع الحاكم المتغلب (الفاسق أيضًا.. ما دول مدبّات واللي في قلبهم على لسانهم) [14].

لكنني (وربما أي باحث، وربما تقييمات الدولة) لا أستطيع الاعتماد على كلامهم بأنه كلام عملي، وإنما هذا اسمه “تنظير”.. وبصدق شديد تقييمي للحركات السلفية (المسالمة) أنها صناعة أمنية، أما الحركات السلفية الجهادية فهي صناعة إخوانية [سيد قطب تحديدًا، والذي كان مُقربًا من حركة الضباط الأحرار، فهي صناعة عسكرية أيضًا.. ميليشيات دينية [15]] ومن ثم مع كامل احترامي للسلفيين وبساطتهم المفرطة، وتنظيراتهم الهشة، لكن هؤلاء ليست جماعة تسعى للسلطة، وإنما جماعة تسعى إلى أن يُحكم المجتمع بطريقة إيمانية معينة. يسعون لهذا بشكل نظري في الحركات المسالمة، وبشكل عنيف ودموي في الحركات الجهادية.

ومن المهم هنا القول بأن هذه الفكرة (تسعى أن يتم حكمك ولا تسعى للسلطة) تعني أنك ستقوم بتوصيل غيرك للسلطة، وتوضح أن هؤلاء مُستخدمون، معمول بهم شغل، فهم كباري عصر ما قبل كباري القوات المسلحة. ونفس الكلام يمكن أن يقال على الأصوليات القبطية كلها طالما أنها لا تسعى للسلطة وإنما إلى أن تُحكم (تظل محكومة) بشرع الله المسيحي. جماعات “المفعول به” دائمًا محل استخدام من غيرها، وفي قواعد السياسة يمكنك أن تجيبها وتوديها وتديها على قفاها كل خطوة. لذلك يشكّلون الغالبية العظمى من حزب الكنبة العظيم، ويعتبرون دومًا “كتل تصويتية” جماعية مفضّلة، يتم التعاقد مع “كبير الجماعة” على أصوات القطيع الذي يقوده بواسطة أولي الأمر في الأمن الوطني.

نترك الجماعات كثيفة العدد، وندخل بشكل أكبر على الأقليات، وكهنة اليهود والنصارى أمثال الأب سبيريدون طنوس!

كهنة نُظم الخلافة الإسلامية

نظام الخلافة هو نظام غير ديمقراطي لا تعي حكومته معنى المواطنة، بل هو نظام ديني ثيوقراطي بامتياز [16]، لا يعترف بالحدود الجغرافية وإنما يقسّم العالم إلى نحن

وهم

، فسطاط الإيمان وفسطاط الكفر. قائم على الحاكمية لله وليس حكم الشعب، ويستعين بالتمايز الديني في المُحاصصة الطائفية. بمعنى توزيع “حصة” من كعكة الحكم الديني على رجال الدين المغاير، الذين يحكمون طوائفهم الكفرية بتفويض من الخليفة. إدارة الطوائف في أنظمة الخلافة هي إدارة دينية ثيوقراطية أيضًا، حيث يحكم القس مسيحييه، ويحكم الحاخام يهوده، بسلطة أديانهم.

أيضًا، نظام الخلافة ليس تعدديًا كما يروج أنصاره، بل يتداخل اجتماعيًا ودينيًا في حياة الأفراد بشكل جماعي. فعلى سبيل المثال، لا تعترف أنظمة الخلافة بحق الأفراد في اعتناق أفكار أو معتقدات غير تلك المقررة في الإسلام. فلا مجال للكرد والإيزيديين لأنهم زرادشتيون، ولا مجال للدروز والشركس والتركمان والأرناؤوط والبهائيين لأنهم فرق ضالة منحرفة وأفكارها ضلالات غير مسموح بتبنيها. وحتى الأقليات الدينية المعترف بها مثل اليهودية والمسيحية فهي كما أسلفنا، فهذان الاثنان لهما تفويض في مشاركة الحكم لكي يتم حكم الأقليات الدينية وفق سلطة إضافية للكنيسة أو المعبد. فتقع الأقليات هنا تحت غبن مزدوج وقيود دينية إضافية ومتعسفة.

الازدواج التشريعي، أو ما يُعرف بـ “التعددية القانونية”، موجود، لكن كل تشريع من هذه التشريعات هو تشريع ديني ثيوقراطي أيضًا. فالمسيحيون أو اليهود أنفسهم ليسوا مواطنين، بل “رعايا”، وملزمون في حياتهم الاجتماعية بالإسلام كقانون عام، وبالدين الذي تُقره لهم الكنيسة كقانون خاص. وهذا الغبن المزدوج القاسي مقصود تمامًا ليبدو الإسلام دينًا أكثر حرية وعملية، مما يسهل عمليات التحول الديني إليه لاحقًا.

إذا فهما ما سبق، سيكون مفهومًا نسبيًا مصالح الكهنوت المسيحي مع “أنظمة الخلافة” التي ستمنحه سلطة سياسية ونفوذًا على الطائفة التي سيحكمها بسلطة المقدس، ومفهوم أيضًا مصالح الكهنوت الإسلامي وتعاظم نفوذ رجل الدين المسلم الذي ستعود له الحكومة في كل كبيرة وصغيرة عند أي تطوير تشريعي أو مشاريع قانون على طريقة: هو الدين بيقول إيه؟

، فالكهنة هم من يقرر للحكومة ما قاله الدين، فالشعب “عوام الناس” لا تفهم الدين كما يفهمونه هم.

ومن ثم في عالم السياسة الشرق أوسطية التي لا تخلو من دين في أنظمة حكمها، يلزمنا فهم مصالح جماعات الدين بتدرجاتها وأطيافها وتياراتها؛ كالأزهر والإخوان ومشايخ السلفيين، وكذلك كهنة كنيسة الخليفة، في مسألة غسل وعي الجمهور وتقديم نُظم الخلافة على أنها قمة التطور والتكنولوجيا الحديثة القادمة من الكتالوج الإلهي. ففي الحقيقة، هم يقولون ذلك استنادًا إلى قواعد المصلحة، حيث إن هذه النظم تُبجلهم وتمنحهم سلطات سياسية واقتصادية واجتماعية تمكنهم من الهيمنة على مصائر الرعيّة المرعية في حقول الرب، وتفوّضهم كوسطاء إلهيين، فهم أكثر إدراكًا من الشعب الذي لا يدرك مصالحه. وفي هذه السياقات، يمكننا فهم مصالح الأب سبيريدون طنوس في استعادة نفوذه على مسيحيي سوريا، والذي سيمكّنه منه نظام أحمد الشرع، الخليفة الحالي.

مستقبل حقوق الإنسان في نُظم الخلافة

كدارس لتطور نُظم الحكم، بل وكمؤمن أيضًا، أستطيع القول إن النُظم التي لا تحترم الشعب ولا تعتبره مصدر السلطات والتشريع ولا تصدر أحكامها باسم الشعب، هي نُظم إلهية تاريخية رجعية قرن أوسطية متخلفة، لا يمكن وصفها أو مقارنتها حتى بالنظام الجمهوري الذي كان في أثينا باليونان في العصر الوثني الذي لم يعرف دينًا سماويًا واحدًا من تلك الأديان التي تروج لها نظم الخلافة كمصدر لسلطانها في “خلافة الله” على “أرض الله” وإدارة شؤون “خلق الله”.. الله [بإصداراته الثلاثة] هو غاية الحكم في النُظم الدينية، وليست مصالح الناس هي الغاية. إنهم أرباب حق الله

في مواجهة الداعمين لـحقوق الإنسان

.

النُظم العربية والإسلامية التي تعتمد مبدأ المحاصصة الطائفية، أو هؤلاء الأساتذة الجامعيون الأكاديميون الذين يخلطون بين التعددية

في الدول المتحضرة وبين الـتعددية القانونية

، كل هذه ليست مجرد مغالطات أو تلاعبات لغوية؛ بل موضوع فني دقيق، وقد أُنجزت فيه رسائل ماجستير ودكتوراه لمتخصصي العلوم السياسية. إليك بعض الاقتباسات الأكاديمية من د. إلهام مانع، على سبيل المثال:

“التعددية القانونية” تُعتبَرُ جزءًا من تركة الحكم العثماني، بخاصة “نظام الملل” العثماني في دول مثل مصر، العراق، وأقاليم سوريا الكبرى [والتي شملت حينها سوريا، الأردن، لبنان، وفلسطين] حسب نظام الملل العثماني، تم تنظيم الأقليات الدينية “المعترف بها”، كالمسيحيين، في مجتمعات تتمتع بحكم شبه ذاتي، ويشرف عليها قائدٌ ديني؛ وتعمل طبقًا لقوانينها وعاداتها الدينية الخاصة بها، وتتولى وظائف اجتماعية وإدارية تشمل عددًا من المسائل، أهمها الزواج والطلاق.[17](د. إلهام مانع، كتاب: فخ الدول المستبدة، بريطانيا ٢٠١١)

هذا النظام لعب دورًا فاعلًا في أسلمة المجتمعات التي تعيش فيها أقليات دينية أخرى، وهذا يعني ببساطة سيادة القانون الإسلامي في مسائل الميراث والوصاية وفي حال حدوث خلاف بين المذاهب أو الديانات، أدت إلى آثار متراكمة دفعت غير المسلمين دفعًا إلى اعتناق الإسلام.[18](د. إلهام مانع، إدماج الشريعة الإسلامية في منظومات الغرب القانونية)

التعددية القانونية استُخدمت كأداة لإدامة الانقسامات الاجتماعية في المجتمعات العربية، فهي أعاقت التزاوج بين السنة والشيعة، أو بين المسيحيين والمسلمين واليهود، أو بين القبائل الأصيلة والمستوطنة أو غيرها من ذوي الأصول المتدنية [على حسب تعريف هذه القبائل]. وبهذا فقد تحولت بالفعل إلى عائق جدي لبناء وحدة وطنية، وهوية وطنية متماسكة.[19](د. إلهام مانع، إدماج الشريعة الإسلامية في منظومات الغرب القانونية)

لو قرأت حتى وصلت لهذا السطر، فلتسمح لي بتهنئتك.. أعتقد يمكنك الآن أن تفهم بشكل كبير أمورًا كبيرة. ليس فقط تصريحات الأب سبيريدون طنوس، وإنما يمكن أن تُعيد النظر في كل كتابات “النصارى” المُتحزمة بعنوان اللاهوت العربي

، لأن كل هذه التصريحات والأقوال والكتابات هي لاهوت سياسي، وليس شيئًا آخر.