في مثل هذا الشهر (يونيو)، تلقى الوطن هزيمة عسكرية نكراء، مشينة، ومخجلة. استشهد فيها المئات من العسكريين، مباغتة وغدرا، وهرب من تحمل المسؤولية قياداتهم العسكرية. فخرج المدنيون بقيادة طلبة الجامعات في مظاهرات حاشدة غاضبة تطالب بمحاسبة القيادات العسكرية لجمهورية يوليو. فنظرت جمهورية يوليو إليهم كتهديد لبقائها في السلطة. فأصدرت الأوامر للشرطة المدنية بتشتيتهم… بمطاردتهم في الشوارع… باستخدام السلاح ضد نشطائهم… باعتقال عقولهم… وحتى لا يُسمع "أي رأي" سوى رأي القائد العسكري الذي لا يُسأل عما فعل، اتُخذت تدابير أبعد وأعمق رويدًا رويدًا. فاختنقت المساحات والمنارات الفكرية رويدًا.. رويدًا..

من بين الشهداء في هزيمة 5 يونيو، كان ملازم صغير اسمه محيي الدين فودة

. استشهد بعد ثلاثة أيام فقط من تخرجه من الكلية الحربية، ولم يتم العثور على جثمانه.

كان لمحيي الدين أخ يكبره بعام واحد، تخرج من كلية الزراعة في شهر يونيو الأسود نفسه، فاندفع للمشارك في مظاهرات الطلبة الغاضبين، واعتقل في عام 1968 في عهد الرئيس عبد الناصر. هذا الأخ المدني الغاضب المعتقل لن يكون جنديًا مجهولًا أكثر من أخيه، فاسمه كان: فرج فودة

.

الواقعية مقابل الحشد الديني

أثرت هزيمة يونيو في فودة بشدة، فهو يعتبرها أحد الأسباب الرئيسية لنمو التيارات الدينية في مصر والعالم العربي. فأخبرنا أن من نتيجتها برز اتجاهان فكريان:

– أولهما، يدعو إلى مواجهة العدو الإسرائيلي بمزيد من العقلانية ومعرفة المعلومات عنه، وعن أسباب هزيمتنا ومعالجتها، وبمزيد من التأقلم مع حضارة العصر، لا من خلال مظاهر شكلية فحسب، بل بالأخذ بجوهرها، المتمثل في احترام العقل والشفافية في المعلومات والمشاركة بين المدنيين والعسكريين في القرار والعمل معًا.

– أما الاتجاه الثاني، فقد رأى أن الهزيمة لم تكن للإنسان المصري أو القيادة العسكرية، بل كانت هزيمة لتبني المصريين للقيم الغربية وابتعادهم عن الدين. وقد ساعد على تقوية هذا الرأي أن الاشتراكيين العرب كانوا يرون إسرائيل كيانًا دينيًا، وأنه من الواجب مواجهة إسرائيل بالسلاح نفسه، وهو التوحد الإسلامي في مواجهة الغزو اليهودي. خاصة وأن تاريخ الدولة الإسلامية في عهد الرسول، حافل بالمواجهة مع اليهود والانتصار عليهم.

انتمى فرج فودة إلى الاتجاه الأول. وبرغم تصنيفه لنفسه على أنه علماني

، إلا أن دراسة المنظومة الفكرية التي تبناها تشير بوضوح إلى أنه تخطى الأيديولوجيا العلمانية التقليدية إلى نسق ليبرالي

في بلد كانت تعج بالاشتراكية وتتجه نحو الأسلمة. يظهر هذا في موقفه الاقتصادي من البنوك والأوراق المالية والانفتاح والسوق الحر. بل إنه لم يكن ليبراليًا في المحور الاقتصادي وحسب، بل في المحور الاجتماعي أيضًا، وذلك لتبنيه الواضح لقضايا قبول الآخر وحرية الاعتقاد والسلمية وحرية الرأي، حيث يصنف الإرهاب كحركات عنف، لا كحركات مقاومة.

وبالرغم من منهجه الفكري المعارض لسياسات عبد الناصر ورفضه لممارسات التعذيب التي اتسم بها عصره، أو “عنف الدولة” في المطلق، إلا أنه رفض أن يعزى عنف الجماعات الإسلامية المسلحة إلى التعذيب والقمع اللذين نالاها خلال ذلك العصر. فهو يشدد على أن عنف هذه الجماعات الموجه إلى المدنيين نشأ على يد التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين في الأربعينيات، أي قبل عصر عبد الناصر، ودون سابق تعذيب أو قمع، مما جعله يؤمن بأن استخدام العنف نابع في الأساس من فكر هذه الجماعات. ويمكن رصده وتتبعه ومحاربته على المستوى الأيديولوجي. وهو ما تتخاذل فيه الدولة العسكرية دائمًا، لأن طبيعة تكوينها تقوم على كونها “أداة قتل” للأعداء، أي أنها أداة عنف نظامية، وغير قادرة على استيعاب مفهوم السلم إلا كفترة استعداد وتدريب دائم من أجل الحرب. في نظر فودة، يتشارك كلاهما الأيديولوجيا ويتصارعان على السلطة، وهو نفسه قد شرح الدائرة الجهنمية

لوصف الدورات التاريخية لتبادل المقاعد بين السلطة العسكرية والسلطة الدينية، وقال ما معناه أنها حتمية في حال غياب المعارضة المدنية.

عن عصر السادات (1970-1981)

عمل “فرج فودة” معيدًا بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي عام 1975، ثم الدكتوراه عام 1981، وكانت رسالته عن “ترشيد استخدام مياه الري”. ثم عمل مدرسًا بجامعة بغداد في العراق، وخبيرًا اقتصاديًا في بعض بيوت الخبرة العالمية، ثم أسس “مجموعة فودا الاستشارية”.

كان فودة يخطط للعمل في التدريس الجامعي. غير أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها تلك الفترة، ونمو الجماعات الإسلامية خلال السبعينيات، والذي انتهى باغتيال السادات في 6 أكتوبر 1981 على المستوى الداخلي، وانتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 على المستوى الخارجي، أخرجته من مهنة التدريس الجامعي إلى المجال العام. وإن كنا نرى أثر الدراسة الأكاديمية على أسلوب كتابته ومنهجه الفكري.

بصورة عامة، اتفقت سياسات السادات الاقتصادية مع منهج فرج فودة العلمي المؤمن بتفوّق الأنظمة الليبرالية. وربما كان هذا سببًا في عدم لمعان أفكاره بين العلمانيين اليساريين، مثلًا، والذين حدثت بينهم وبين السادات قطيعة ومعارضة منذ بدء معاهدات السلام مع إسرائيل.

أيد فودة عودة الحياة الحزبية عام 1978، لكنه حمل السادات مسؤولية نمو التيارات الدينية، ورأى أن الجماعات الإسلامية في الجامعات قد تكونت على يد مباحث أمن الدولة لمواجهة الناصريين واليساريين وبتوجيه من السادات، واعتبر أن اكتساحها للانتخابات الطلابية في نهاية حياته، بعد أن فقد السيطرة عليها، كان: كابوسًا يؤرق منامه

.

تقبل فودة أن دستور 1971 تضمن لأول مرة، أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

، لكنه عارض السادات عند تعديل المادة السابقة إلى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر

(بإضافة الألف واللام) واعتبر إضافة هذا التعديل تمهيدًا لقيام الدولة الدينية، المقوّضة بالضرورة لمدنية الدولة.

اعتبر فرج فودة أن الحزب السياسي المنظم الوحيد في الساحة المصرية هو “الحزب الديني الإسلامي” بكافة اتجاهاته، والتي قد تتنافر في الأساليب، لكن يمكنها بسهولة شديدة أن تتجمع في إطار واحد يشمل الإخوان المسلمين (باتجاهاتهم) والجهاديين. ودعا إلى مواجهة هذا التجمع بتجمع سياسي له جذور في الشارع المصري، يؤمن بالديمقراطية، ويكون قادرًا على اجتذاب جميع الاتجاهات الليبرالية في مصر، ويرفع شعار الوحدة الوطنية ليس فقط كفكر مجرد، بل كتراث سياسي عظيم، ويمثل تجمعًا شعبيًا أكثر منه أيديولوجية سياسية، حيث تلتقي تحت لافتة العدل الاجتماعي كافة التيارات السياسية في ظله، أو على الأقل تناصره.

شارك فودة في تأسيس حزب الوفد الجديد، وبعد ذلك خاض معركة داخله لمنع تحالف الحزب مع الإخوان المسلمين في انتخابات البرلمان عام 1984. ظهرت أفكاره السياسية خلال هذا الصراع في كتابه الأول، “الوفد والمستقبل” (1983). فشل فرج فودة في منع ذلك التحالف، واستقال من الحزب في 26 يناير 1984. وحاول تأسيس حزب “المستقبل”، ولكن لجنة شؤون الأحزاب في مجلس الشورى رفضته مرتين، فخاض انتخابات برلمان 1987 مستقلًا عن دائرة شبرا.

تعرض فرج فودة، إبان المعارك الانتخابية، إلى حملات استهدفت شخصه وعقيدته، من مثل ادعاء الشيخ صلاح أبو إسماعيل أن فرج فودة دعا في كتابه قبل السقوط

إلى إباحة الزنا، طالبًا منه أن يأتي له بزوجته وأهله، فإذا فعل فلا كرامة له، وإذا لم يفعل فهو أناني، وهو ما لم يرد عليه فرج فودة. كذلك أشاع أنصار التيار الإسلامي أن ابنته متزوجة من السفير الإسرائيلي، وأنه يقيم حفلات جنس جماعي أثناء ندواته في جمعية تضامن المرأة العربية. وهاجمته الصحف القومية بأن برنامجه السياسي يتلخص في “حماية الزناة والسكارى”، وادعت صحف الوفد والأحرار والشعب بأنه غير حاصل على شهادة الدكتوراه، مما دفعه لنشر تكذيب في مجلة آخر ساعة

موثقًا بصورة منها. ولقد شبه فودة خسارته في الانتخابات، لدفاعه عن العلمانية، بخسارة أحمد لطفي السيد (1872-1963) في العشرينيات بسبب دفاعه عن الديمقراطية، مما عُد مخالفًا للإسلام آنذاك، موقنًا بأن العلمانية ستصبح مقبولة في العالم الإسلامي في المستقبل كما أصبحت الديمقراطية مقبولة.

انتهت الانتخابات البرلمانية عام 1987 بحصول أحزاب “التحالف الإسلامي”، المكون من حزب العمل الاشتراكي وحزب الأحرار الاشتراكيين وجماعة الإخوان المسلمين، على نسبة 17% من مقاعد مجلس الشعب. بينما لم يحصل حزب الوفد الجديد إلا على 10% فقط من المقاعد بعد تخلي الإخوان عنه.

رأى فرج فودة أن انتصار التحالف الإسلامي ونجاح الإخوان المسلمين يمثلان خطرًا حقيقيًا على الدولة. وأشار فودة إلى أن التيار الإسلامي قد تعلم من خطئه في انتخابات 1984، التي خاضها تياره التقليدي (الإخوان)، الساعي في رأيه إلى “تحقيق الإرهاب بالشرعية”، دون تأييد تياره الثوري (جماعات الإرهاب المسلح) الساعي إلى “ضرب الشرعية بالإرهاب”. وقد توحد التياران في انتخابات 1987. ويرى فودة أيضًا أن الحملة الانتخابية للتحالف قد تم تمويلها عن طريق بيوت توظيف الأموال الإسلامية، التي تمثل ما أسماه “التيار الثروي”.

عادت عمليات عنف الجماعات الإسلامية المسلحة في النصف الثاني من الثمانينيات، مثل محاولات اغتيال وزير الداخلية حسن أبو باشا والصحفي مكرم محمد أحمد ووزير الداخلية النبوي إسماعيل عام 1987، وكذلك قتل الأقباط وتدمير محلات الفيديو وبيع الخمور ودور السينما وصيدليات الأقباط في سوهاج. وفي عام 1988، سيطرت الجماعات الإسلامية على منطقة إمبابة ومارست الإرهاب ضد أقباطها، وتزايدت أعمال الفتنة الطائفية وإرهاب الأقباط، خاصة في الصعيد. فكتب فرج فودة كتابه الإرهاب

(1988) لدراسة تنامي هذا العنف، ورأى فيه أنه بالرغم من نجاح ردود الأفعال الأمنية العنيفة للدولة في عهدي إبراهيم عبد الهادي وجمال عبد الناصر في تحجيم عنف الجماعات الإسلامية المتمثلة آنذاك في الإخوان المسلمين، إلا أن هذه النجاحات كانت لفترات محدودة ولم تستطع اجتثاث المشكلة من أساسها. ومن ثم، فإن حل إرهاب الجماعات الإسلامية، في رأي فرج فودة، يكمن في ثلاثة سبل: اتساع ساحة الديمقراطية حتى للتيارات الإسلامية، وسيادة القانون، وأن يكون للإعلام خط ثابت يدافع عن أسس الدولة المدنية.

اغتيال على أسس تكفيرية، بمباركة المؤسسة الرسمية

في 3 يونيو 1992، نشرت جريدة النور الإسلامية، والتي كانت بينها وبين فرج فودة قضية قذف، بعد اتهامه بأنه يعرض أفلامًا إباحية ويدير حفلات للجنس الجماعي في جمعية تضامن المرأة العربية

، وهي القضية التي كانت في طريقها للخسارة. نشرت الجريدة بيانًا من ندوة علماء الأزهر يكفر فرج فودة، ويدعو لجنة شؤون الأحزاب لعدم الموافقة على إنشاء حزبه (المستقبل).

في 8 يونيو، وقبيل أيام من عيد الأضحى، انتظر شابان من الجماعة الإسلامية على دراجة بخارية أمام الجمعية المصرية للتنوير

التي أسسها بشارع أسماء فهمي

بمصر الجديدة، حيث يقع مكتب فرج فودة. في الساعة السادسة والنصف مساء، وعند خروجه من الجمعية بصحبة ابنه أحمد وصديقه، وأثناء توجههم لركوب سيارة فرج فودة، انطلق أشرف إبراهيم

بالدراجة البخارية، وأطلق عبد الشافي رمضان

الرصاص من رشاش آلي، فأصاب فرج فودة إصابات بالغة في الكبد والأمعاء، بينما أصاب صديقه وابنه إصابات طفيفة، وانطلقا هاربين. غير أن سائق سيارة فرج فودة انطلق خلفهما، وأصاب الدراجة البخارية وأسقطها قبل محاولتها الفرار إلى شارع جانبي. سقط عبد الشافي رمضان

وارتطمت رأسه بالأرض وفقد وعيه، فحمله السائق وأمين شرطة كان متواجدًا بالمكان إلى المستشفى، حيث ألقت الشرطة القبض عليه، أما أشرف إبراهيم

فقد تمكن من الهرب.

حملت سيارة إسعاف فرج فودة إلى المستشفى. وهناك، قال وهو يحتضر: يعلم الله أنني ما فعلت شيئًا إلا من أجل وطني.

وحاول جراح القلب د. حمدي السيد

، نقيب الأطباء، إنقاذ حياة فرج فودة لمدة ست ساعات، إلا أنه لفظ بعدها أنفاسه الأخيرة. كما حمل ابنه أيضًا إلى المستشفى، حيث تعافى من إصاباته.

بالتحقيق مع عبد الشافي رمضان

أعلن أنه قتل فرج فودة بسبب فتوى الدكتور عمر عبد الرحمن

، مفتي الجماعة الإسلامية، بقتل المرتد عام 1986. وعندما سُئل من أي كتب عرف أنه مرتد، أجاب بأنه لا يقرأ ولا يكتب. ولما سُئل لماذا اختار موعد الاغتيال قبيل عيد الأضحى، أجاب: لنحرق قلب أهله عليه أكثر

.

مع استمرار التحقيقات، اعترف عبد الشافي رمضان

بأنه تلقى تكليفًا من صفوت عبد الغني

، القيادي بالجماعة الإسلامية والمحبوس في السجن في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب

منذ عام 1990، وذلك عن طريق محاميه منصور أحمد منصور

. وأقر بأنه حصل على الرشاش الآلي من محمد أبو العلا

، وتلقى تدريبات رياضية عنيفة على يد محمد إبراهيم

، وحصل مع شريكه الهارب أشرف إبراهيم

على الدراجة البخارية من جلال عزازي

، وبأنهما قاما بالاختباء عند وليد سعيد

وحسن علي محمود

وأشرف عبد الرحيم

حتى وقت العملية، بينما قام محمد عبد الرحمن

وعلي حسن

برصد تحركات فودة لاختيار أفضل مكان مناسب لتنفيذ عملية الاغتيال. وألقت الشرطة القبض على كافة المتهمين وقدمتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.

في أبريل 1993، أُلقي القبض على أشرف إبراهيم

في المنصورة أثناء مشاركته في محاولة اغتيال وزير الإعلام صفوت الشريف

. وحكمت عليه محكمة عسكرية بالإعدام، ونُفذ الحكم بينما كانت قضية فرج فودة لا تزال منظورة أمام المحكمة.

عقدت المحكمة 34 جلسة استمعت فيها إلى أقوال 30 شاهدًا. وطلب المحامون شهادة الدكتور محمود مزروعة

، رئيس قسم العقائد والأديان بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والذي ترأس ندوة علماء الأزهر بعد سفر الدكتور عبد الغفار عزيز

إلى المملكة العربية السعودية.

في يوم شهادة

في يوم شهادة مزروعة

، تطوع للشهادة الشيخ محمد الغزالي

. واستمرت شهادته لمدة نصف ساعة، قال فيها: إن فرج فودة، بما قاله وفعله، كان في حكم المرتد، والمرتد مهدور الدم. وولي الأمر هو المسؤول عن تطبيق الحد، وأن التهمة التي ينبغي أن يحاسب عليها الشباب الواقفون في القفص ليست القتل، وإنما الافتئات على السلطة في تطبيق الحد.

ثم شهد د. مزروعة

لمدة ثلاث ساعات، قال فيها: إن فرج فودة كان يحارب الإسلام في جبهتين، وزعم [يقصد فرج] أن التمسك بنصوص القرآن الواضحة قد يؤدي إلى الفساد، إلا بالخروج على هذه النصوص وتعطيلها. أعلن هذا في كتابه ‘الحقيقة الغائبة'، وأعلن رفضه لتطبيق الشريعة الإسلامية، ووضع نفسه وجندها داعية ومدافعًا ضد الحكم بما أنزل الله. وكان يقول: لن أترك الشريعة تطبق ما دام فيّ عرق ينبض. وكان يقول: على جثتي. ومثل هذا مرتد بإجماع المسلمين، ولا يحتاج الأمر إلى هيئة تحكم بارتداده.

وأكد المتهمون أن شهادة الشيخ الغزالي ومزروعة تكفيهم ولو وصل الأمر لإعدامهم بعد ذلك.

حكمت المحكمة بإعدام عبد الشافي رمضان

وسجن محمد أبو العلا

لتوفيره السلاح، وبرأت باقي المتهمين. غير أن وزارة الداخلية اعتقلتهم ونقلتهم إلى سجن الوادي الجديد، وبعد 6 أشهر تفرقوا في مختلف السجون. وفي عام 1993، أفرجت وزارة الداخلية عن عدد من المتهمين هم وليد سعيد

ومحمد عبد الرحمن

وحسن علي محمود

. وفي عام 2003، أفرجت عن جلال عزازي

وأشرف عبد الرحيم

وباقي المتهمين عدا محمد إبراهيم

، الذي أُفرج عنه عام 2005. ثم أُفرج عن صبحي أحمد منصور

وصفوت عبد الغني

في عام 2006 في عهد حسني مبارك

. ثم أفرج محمد مرسي

عن محمد أبو العلا

في عام 2013، والذي أعلن في أكثر من مقابلة تلفزيونية بعدها عدم ندمه على قتل فرج فودة لأنه كافر.

التداعيات الفكرية على مصر نتيجة اغتيال شهيد الكلمة

أعلن المستشار

أعلن المستشار مأمون الهضيبي

المرشد العام للإخوان المسلمين عن ترحيبه وتبريره لاغتيال فرج فودة في اليوم التالي في جريدة الأخبار وإذاعة صوت الكويت، وبعد أسابيع من الاغتيال ألّف د. عبد الغفار عزيز

(1937-1998) رئيس ندوة علماء الأزهر كتابًا أسماه من قتل فرج فودة؟

(1992) ختمه بقوله: إن فرج فودة هو الذي قتل فرج فودة، وإن الدولة قد سهلت له عملية الانتحار، وشجعه عليها المشرفون على مجلة أكتوبر وجريدة الأحرار، وساعده أيضا من نفخ فيه.

كما عرض الشيخ

كما عرض الشيخ الغزالي

على الدكتور مزروعة

أن يصدر مجموعة من العلماء بيانًا تضامنيًا معه ومع ندوة العلماء، يتيح لهم إبداء ما شاءوا من الآراء دون أن تكون هذه الآراء مدعاةً لاتهامهم بالتحريض على القتل، (حصانة الأزهر). وكان ممن وقعوا على البيان مع الشيخ محمد الغزالي

الدكتور محمد عمارة

والشيخ محمد متولي الشعراوي

. وأعد الدكتور عبد العظيم المطعني

، الأستاذ بجامعة الأزهر، دراسة بعنوان: عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين

. كما وضع الدكتور مزروعة

كتابًا بعنوان أحكام الردة والمرتدين

من خلال شهادتي الغزالي ومزروعة.

الإرث الثقافي الذي تركه لنا فرج فودة..

ألّف فرج فودة ما يقرب من 12 كتابًا بالإضافة لعدد من المقالات في جرائد المعارضة، وعددا أقل في الجرائد القومية، خاض فيها العديد من المعارك الفكرية دفاعًا عن مبادئ الدولة المدنية من علمانية ووحدة وطنية وحقوق إنسان. أشهر أعماله هي:

ألّف فرج فودة ما يقرب من 12 كتابًا بالإضافة لعدد من المقالات في جرائد المعارضة، وعددا أقل في الجرائد القومية، خاض فيها العديد من المعارك الفكرية دفاعًا عن مبادئ الدولة المدنية من علمانية ووحدة وطنية وحقوق إنسان. أشهر أعماله هي: قبل السقوط

(1984)، الحقيقة الغائبة

(1984)، الملعوب

(1985)، الطائفية إلى أين؟

(1985) بالاشتراك مع يونان لبيب رزق

وخليل عبد الكريم

، ثم حوار حول العلمانية

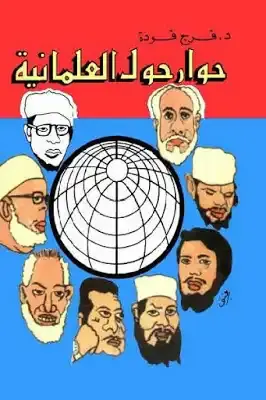

(1987).

وعلى الرغم من عدم شهرة فرج فودة في حياته بالنسبة للمجتمع المصري، إلا أن كتبه لاقت اهتمامًا أكاديميًا، وطُبع بعضها أكثر من مرة، ودُرست في الجامعات والمعاهد. ولا يكاد يمر تحول سياسي دون الاستشهاد بأقواله، نظرًا لقدرته العالية على استشراف المستقبل، وتبسيطه للفلسفات المعقدة بشكل يناسب أي قارئ. والأهم: تلك الابتسامة الساخرة التي لا تفارق وجهه، أمام الخصوم، أو أمام الإرهاب، أو حتى أمام الموت ذاته.

صباح الخير أيها العالم..